不登校になった発達障害の子どもに親ができる対応 体験談を紹介

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

発達障害のあるお子さんが不登校になった親御さん、または不登校状態にあるお子さんが発達障害と診断された親御さんは以下のような不安を抱えがちです。

- 私たちの育て方が悪かったのかも…

- これから子どもとどう接すればいいの…?

- 不登校状態にある子どもが大学進学を希望しているけど、どう支えたらいい?

このコラムでは、発達障害の特性が不登校につながる要因や親ができる対策、その後の選択肢について解説します。

あわせて発達障害で不登校になったキズキ共育塾の生徒さんの体験談を紹介します。

それぞれのお子さんやご家庭に合う対応も必ずあります。このコラムを読むことで、お子さんも親御さんも、次の一歩が見つかるはずです。

私たちキズキ共育塾は、発達障害のある不登校状態にある人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害と不登校の関連性〜発達障害に関連する不登校は少なくありません〜

発達障害がある子どもの不登校は、物事のとらえ方や感じ方が発達障害のないお子さんとは異なることが関係しています。

一般的に学校は、音や人の刺激が家庭よりも強い環境です。

発達障害のない子どもには問題ない学校環境が、発達障害のお子さんにとっては過ごしづらい環境であることが、不登校につながるのです。

近年では、発達障害のお子さんが学校環境で生きづらさを感じて不登校になるケースが、病院などでも多く報告<されています。/span>

例えば、2010年に発表された研究では、不登校の要因の1つとして、子どもに発達障害がある可能性が示されました。

不登校児童のおよそ20%が、知的障害をともなわない発達障害を抱えている

(参考:原田直樹、松浦賢長「学習面・行動面の困難を抱える不登校児童・生徒とその支援に関する研究」)

また、勉強の遅れが原因で学校に行きづらくなるお子さんも、その勉強の遅れの背景に発達障害が関係している場合があります。

発達障害のある子どもが不登校になる原因:種類別に解説

発達障害の種類によって、お子さんの特性、学校での生きづらさ、不登校になる原因などは変わります。

この章では、発達障害の特性と不登校の原因を絡めて紹介します。

ただし、紹介する原因は傾向の一部であり、全ての人に当てはまるとは限りません。あくまで参考としてご覧ください。

より詳細なことや、個別のお子さんの発達障害の特性、不登校との関連については、医療機関にご相談ください。

ADHDのある人が不登校になる原因は、以下のとおりです。

ADHDのある人の不登校になる原因

- 不注意や落ち着きがないことを周囲からからかわれたり、馬鹿にされたりして、学校で生活する中で次第に自己否定が進む

- できない体験をたくさんすることで否定的な自己像を形成し、二次障害として不登校になる

- ささいなことで口論になる、順番が待てないなどの症状から、集団行動への苦手意識が生まれる

- おしゃべりが止まらない、相手の話を聞いていないなどによって、人間関係の構築が上手くできず自信を持てなくなる

ASDのある人が不登校になる原因は、以下のとおりです。

ASDのある人の不登校になる原因

- 感覚過敏によって、学校にいると過剰に疲れる

- 相手の視点に立って考えることが苦手なので、周囲の人とコミュニケーションが上手にとれず孤立したり、いじめにあったり過剰な叱責を受けたりして、学校が嫌いになる

- 好きなことには精通しているものの、そのほかのことに対して年齢相応の知識や常識がないため、話の合う友達ができず孤立し、学校に通いたくなくなる

LD/SLDのある人が不登校になる原因は、以下のとおりです。

LD/SLDのある人の不登校になる原因

- 学業等の成績が下がり学校にいると周りと比べて、自分はできないと劣等感を持ち、自尊心を持てなくなる

- 一生懸命がんばっても報われない経験をたくさんしたことによって、無気力になる

DCDのある人が不登校になる原因は、以下のとおりです。

DCDのある人の不登校になる原因

- 動作のぎこちなさを、周りからからかわれたり、馬鹿にされたりすることで、自己否定が進む

- 体育や運動会の練習など、身体を動かす授業への苦手意識が強まり、学校に行くことが嫌になる

不登校になった発達障害のある子どもに親ができる対応11選

この章では、不登校になった発達障害のある子どもに親ができる対応について解説します。

「発達障害で不登校状態にある子どもに、親がしてあげられることはないの…?」とお悩みの人は、ぜひ参考にしてみてください。

ただし、これからお伝えする支援の内容は、お子さんに発達障害があるかどうかに関わらず実践していただけるものになっています。

前提:専門家や支援機関に相談する

前提として、お子さんの不登校のことや発達障害のことは、親だけで対策を行う必要はありません。専門家や支援機関に相談するようにしましょう。

不登校や発達障害に対する社会の理解は、少しずつかもしれませんが、確かに広まってきています。

以下のような支援機関では、不登校や発達障害についての相談ができたり、サポートを受けられたりします。

- 病院

- 自治体の子育て・発達障害に関する相談窓口

- 発達障害や不登校の親子を支援するボランティア

- 発達障害や不登校の親の会

- 発達障害や不登校の子どもを支援する学習塾 など

このような支援機関に相談すると、専門的な知見に基づいたアドバイスやサポートを得られるため、お子さんの次の一歩につながりやすくなるのです。また、親御さん自身のお悩みや不安を相談できる場合もあります。

はじめは相談することに抵抗があるかもしれませんが、お子さんはもちろん親御さん自身のためにも、積極的に支援機関を活用してみてください。

対応①子どもを休ませる

1つ目は、子どもを休ませることです。

不登校状態にあるお子さんは、学校に行かなくなるまでに、大変な状況を経験したり、精神的に追い込まれていたりすることが多く、心身ともに疲れ切っています。

そのため、親御さんから「学校を休んでもいいよ」「家でゆっくり休んでね」と声をかけてあげてください。

また、声をかける以外にも、以下のようなサポートができます。

- 好きなことをさせる

- 睡眠をたっぷりとらせる

- 栄養のある食事を用意する

親御さんの中には、「休ませると、本格的な不登校になったり、ひきこもりになったりするのでは…?」と不安に思われる人もいるかもしれません。

ですが、しっかりと休息をとり、エネルギーを回復させられれば、「暇だからそろそろ何かしたい」と、お子さん自らが次の一歩を踏み出し始めるはずです。

焦る気持ちはあるかもしれませんが、休む時間はお子さんが回復するために必要です。

たとえ、一日中ゲームをしていても、部屋でごろごろしていても、あたたかく見守ってください。

対応②子どもの話を聞く

子どもの話を聞くことも、親御さんができる対応の1つです。

親御さんが自分の話をしっかりと受け止めてくれるということは、お子さんの安心感に繋がり、次の一歩に進みやすくなります。

また、お子さんの話を聞くことで、お子さんの状況や気持ちを把握できるため、これからのことを考える際のヒントを得られるかもしれません。もし、不登校になったきっかけを聞けたら、対策が見えやすくなるでしょう。

対応③無理に話を聞き出そうとしない

子どもの話を聞くことは大切ですが、お子さんが自ら話をしてくれるのを待つことが大切です。

無理に話をさせようとしたり、「何があったの?」「どうして学校に行かないの?」などを問い詰めたりすると、お子さんを精神的に追い詰めることになります。

不登校のきっかけが自分でもよくわかっていないケースもあります。お子さんと話したいことがたくさんあるかもしれませんが、まずはお子さんが自分から話してくれるまで待つようにしましょう。(参考:文部科学省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」)

お子さんが話してくれるときがきたら、以下のことを意識して話を聞くようにしてみてください。

- 話したくない様子であれば「話さなくてもいいよ」と伝える

- 子どもが話し始めたら、批判や否定をせずに最後まで話を聞く

親御さんがこういった姿勢で話を聞いてくれると、お子さんは安心感を得られ、自分が思っていることや考えていることを話しやすくなるでしょう。

対応④家を居心地のよい場所にする

家を居心地のよい場所にすることも、とても大切です。

これまでにお伝えした対応にもつながりますが、不登校状態にあるお子さんにはエネルギーを回復するための時間と安心できる場所が必要になります。

家がお子さんにとって居心地がよく、安心できる場所であれば、次の一歩に進むためのエネルギーが溜まりやすくなるでしょう。

居心地がよい場所は、具体的に以下のような場所のことを指します。

- 子どもが安心していられる場所

- わがままを言える場所

- 人間関係に気を使わなくていい場所

親御さんの中には、「居心地がよすぎると家からでなくなり、不登校が長期化するのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、学校という居場所を失ったお子さんには、そのかわりに安心できる居場所が必要です。

また、エネルギーが回復すれば「何かしたい」「勉強でもしようかな」という前向きな気持ちや発言が出てくるはずです。

焦る気持ちは、とてもよく分かりますが、そのときまであたたかく見守りましょう。

対応⑤生活リズムを崩さないようにする

不登校になり自宅で過ごす時間が増えると、昼夜逆転の生活になる可能性があります。

昼夜逆転した生活を続けすぎると、心身ともに健康が損なわれる可能性があり、これからの選択肢が狭まることも考えられます。

睡眠や起床、食事など、規則正しい生活を送る手助けをしましょう。

対応⑥学校と連絡を取る

学校と連絡を取ることも、大切な対応です。

具体的には、以下のようなことを聞いたり、相談したりしてみてください。

- 子どもの学校での様子

- 子どもが休んでいる間のテストや提出物、宿題

- 保健室登校など学校で受けられる不登校支援

- お子さんが受験生の場合、内申点や進路指導

こういったことを学校と話しているだけでも、お子さんのこれからについて考えやすくなります。

また、お子さんから「学校に復帰したい」と言われたときも、スムーズに対応することができるでしょう。

ただし、学校から支援を受けるかどうか、学校に復帰する方向で話を進めるかどうかなどについては、お子さんの意思を確認することが大切です。

親御さんや学校の先生の判断だけで話を進めると、お子さんを精神的に追い詰めることになり、信頼関係も築きづらくなります。必ず、お子さんに確認するようにしましょう。

対応⑦学校復帰以外の選択肢を考える

お子さんがこれまで通っていた学校に再び通うことを望まない場合は、それ以外の選択肢を考えましょう。

親御さんの中には、以下のような不安や気持ちを抱えている人がいるかもしれません。

- 子どもが学校に行けないなんて、恥ずかしい

- 普通のルートから外れたら今後が大変だ

- 学校に行かないと、将来がない

しかし、そんなことはありません。

今在籍している学校に行かなくても、進学や就職をすることは、十分に可能です。また、近頃は、不登校状態の理解が進みつつあり、不登校状態にある子どもの居場所となる場も増えてきています。

もちろん、学校に通わないことによるデメリットや注意点は多少あります。ですが、そのデメリットを軽減したり回避したりする方法はあるのです。

これまで通っていた学校に再び通うことにこだわりすぎず、お子さんに合った選択肢を探してみてください。

具体的な選択肢については、こちらで解説します。

対応⑧発達障害の特性について学ぶ

専門家や支援機関に相談したり、関連本を読んだりして、発達障害の特性などについて学びましょう。

発達障害の特性が不登校と関連する場合は、その特性に対する適切なサポートが必要です。

これは、現在の不登校だけでなく、将来的に大学に進学したり社会に出たりしたときのためにも有効です。

親子でお子さんの特性を理解することで、現在への対応や将来のことなどについて、お子さんにあった方法などを考えられるようになります。

対応⑨ペアレント・トレーニングや療育などを受ける

ペアレント・トレーニングなど、親子で、または親だけ・子どもだけで受けられる、発達障害のある人を支援するプログラムがあります。

ペアレント・トレーニングでは、子どもの行動を理解し、親はどんな対応をするのが望ましいかを、グループワークや個別指導で学んでいきます。

自治体や病院、大学、親の会などが数日間の講座として行うことが多いようです。

そのほかにも、TEACCH、感覚統合法、応用行動分析、放課後デイサービスなどの療育を行っている自治体や支援機関もあります。自治体が主催する場合、多くは無料開催の傾向にあります。

ペアレント・トレーニングも含めて、近隣の施設でどのような療育を受けることができるのか、お住まいの自治体の福祉課を担当する部署・窓口や児童課を担当する部署・窓口、子育て支援センター、発達障害支援センターなどに問い合わせてみましょう。

対応⑩親の会に参加する

同じような悩みをお抱えの親御さんが集まる親の会などで、情報交換をすることも大変有効です。

最近では、発達障害のある子どもを育てた親や不登校状態にあった子どもを育てた親が、いま育てている親に寄り添い、アドバイスをするペアレント・メンターという活動も盛んに行われています。

子育てに唯一の正解はありません。

家族会や親の会でいろいろな意見を聞き、「いろんな子育てがあっていいんだ」「この子に合う育児が我が家の育児なんだ」と前向きな気持ちを取り戻す親もいます。

子どもに関して悩む親同士で話し合うことで、具体的な解決策が見つかることもあれば、話すだけで、気持ちを共有するだけで楽になることもあるでしょう。

親の会は全国にあります。「発達障害 親の会 ○○市」「不登校 親の会 ○○県」などとインターネット検索を行うと、いくつも見つかると思います。

近隣の親の会で知っている顔に会いたくない場合は、隣県の親の会に参加することも可能です。

一人で悩まず、親の会や家族会に足を運んでみましょう。

対応⑪勉強が気になるなら、発達障害に理解のある学習塾などを利用する

学校に行かない場合、勉強についていけなくなることが心配かもしれません。

そのような場合は、発達障害の特性に理解のある学習塾などを利用しましょう。私たちキズキ共育塾もその一つです。

そうした学習塾では、一般的な発達障害の特性に対応した授業を行うことはもちろん、子ども一人ひとりに合わせて柔軟な対応を行っていることも珍しくありません。

こちらも、「発達障害 塾」「不登校 塾」などとインターネット検索をするといくつか候補が見つかると思います。気になるところに見学に行くことをオススメします。

不登校になった発達障害のある子どものこれからの選択肢5選

この章では、発達障害で不登校になった子どものこれからの選択肢について解説します。

お子さんのこれからについて考えるためのヒントになるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、お子さんは学校以外の選択肢を知らない可能性があります。ぜひ、ここでお伝えする情報をお子さんに教えてあげてください。

色々な選択肢があるということを知ることで、お子さんの気持ちが軽くなったり、前に進もうと思う気持ちに繋がったりすることがあるためです。

選択肢①学校復帰

1つ目の選択肢は、学校復帰です。

学校復帰とは、不登校の状態から、これまで通っていた学校に再び通うことを意味します。

最も身近に思える選択肢かもしれません。ですが、不登校状態にある子どもの中には「学校復帰を望まない」「学校がそもそも合わない」と考えている子もいます。

そのため、学校復帰を目指したいかどうかを、まずお子さんに確認することが大切です。

また、学校復帰を目指すことになったとしても、はじめから以前と同じように学校に通うことが難しい場合もあると思います。

そういった場合は、学校支援センター(適応指導教室)や保健室・別室登校などの段階を踏んで、学校復帰を目指すことも可能です。

学校復帰については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

保健室登校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

選択肢②学校以外の場所で勉強する

2つ目は、学校以外の場所で勉強するという選択肢です。

不登校中の不安の1つは、勉強が遅れることではないでしょうか。また、中学3年生や高校3年生であれば、受験に関する不安も出てくるかと思います。

しかし、学校に行かなくても勉強はできるのです。例えば、以下のような方法が考えられます。

- 学習塾

- 予備校

- 家庭教師

- 通信教育

- フリースクール

以上のような場所であれば、不登校期間中に遅れを取り戻したり、高校受験や大学受験のための勉強をすることもできます。

例えば、不登校や発達障害への理解がある学習塾もあります。キズキ共育塾もその1つです。

さらに、フリースクールへの出席は、在籍している学校の学校長の承認を得ることで、学校の出席日数としてカウントできることもあります。

私たちキズキ共育塾でも授業に出席した際は、学校の出席日数にカウントされた事例が非常に多くあります。

このように、学校以外で勉強する方法はたくさんあるのです。

不登校中の居場所については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

不登校中の勉強方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

選択肢③転校する

3つ目の選択肢は、転校することです。

この選択肢は、「学校には通いたいけど、今在籍している学校には復帰したくない」というお子さんの選択肢になるでしょう。

主に高校生の選択肢になりますが、転校先の候補としてさまざまな学校が考えられます。

- 全日制高校

- 定時制高校

- 通信制高校

全日制高校は、居住地の関係や募集枠の少なさなどがあるため、あまり現実的ではないかもしれません。

しかし、通信制高校であれば、転入・編入のハードルが比較的低いため、転校を検討しやすいと思います。

また、通信制高校は、自宅で学習を進めることが主となるため、自宅から出ることに抵抗があるお子さんやコミュニケーションに苦手意識があるお子さんも通いやすいでしょう。

通信制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

定時制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

不登校の転校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:キズキ家学「「我が子の不登校、転校した方がいいの?」〜親御さんへのアドバイス〜」

選択肢④高卒認定試験を受けて進学する

4つ目の選択肢は、高卒認定試験を受けて進学する方法です。

高卒認定試験(正式名称:高等学校卒業程度認定試験)とは、高校を卒業した人と同等の学力があるかどうかを認定するための試験のことです。

高卒認定試験に合格できれば、高校に進学・卒業しなくても、大学や専門学校への受験資格を得られます。

進学を目指したいものの、中学で不登校になり高校に行きたいと思えないお子さん、高校で不登校になり中退したお子さんなどの選択肢の1つとなるでしょう。

また、高卒認定試験は、高校に在籍していても受験することができます。

そのため、一度高校に進学してみて、卒業するのは難しいかもと思った時に、高校に在籍しながら挑戦することを検討してもよいでしょう。

高卒認定試験については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

選択肢⑤就職する

最後にお伝えする選択肢は、就職です。

学校で不登校だったからといって、就職ができないということは一切ありません。

そのため、お子さんに「もう勉強はしたくない」「働きたい」という気持ちがあるのであれば、検討してみてもよいでしょう。

ただし、学歴が中卒や高校中退の場合、就職の際の選択肢が限られるというデメリットはあります。また、給与や雇用条件なども、高卒や大卒の人と比べると、よくない可能性もあるでしょう。

もちろん、中卒という学歴がダメだということではありません。中卒でも、人生を楽しみながら生きている人はたくさんいます。

しかし、現実問題としてデメリットが生じる可能性があることを知っておきましょう。

また、一度働いてみて、その後に進学を目指すことは十分に可能なので、お子さんの気持ちを尊重しつつ、さまざまな可能性と選択肢を検討するようにしてみてください。

中卒については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

不登校になった発達障害のある人の体験談

この章では、筆者の経験に基づき、発達障害が原因で不登校になった人の体験談を紹介します。

筆者は、訪問支援のボランティアでAくんと出会いました。Aくんは、小学6年生のときにADHDとASDの診断を受けています。

私とAくんとの出会いは、夏休みの過ぎた10月頃、彼が中2のときでした。

Aくんは、その年の春頃に、部活動の顧問とのコミュニケーションのすれ違いがありました。

それをきっかけに、それまでも抱えていた学校生活でのストレスが爆発し、不登校になり、家に引きこもっていました。

Aくんは剣道部に所属しており、その部では活動中は裸足になることがルールでした。

Aくんは、感覚過敏の一種である触覚過敏の特性がありました。

そのため、学校の体育館の床のザラザラした表面が「まるで針のように尖って感じた」ため、靴下をはいて部活動をしていたそうです。

しかし、ある日、靴下をはいて部活動をしていたことを部活の顧問に大きな声で叱責されたそうです。

Aくんはルールが絶対と考える顧問の口ぶりに納得がいきませんでした。また、Aくんは、大きな音も苦手です。

Aくんは衝動的に、部活の道具を窓に投げつけ、窓ガラスを割りました。

こうした一連の行動について、部活の顧問やほかの先生に叱責されたことで、不登校になったのです。

Aくんの不登校の背景には、発達障害の特性である感覚過敏や衝動性、そして周囲がそうした特性を理解していない環境がありました。

これらは、Aくんの学校での生きづらさにつながっていました。

私はそんなAくんと出会い、最初は一緒に彼の好きなゲームをしたり、アニメを一緒に見たり、ご飯を一緒に食べたりしました。

毎週家に訪問する中で、少しずつ関係性を作っていきました。

訪問支援で触れ合う中でも、彼の生きづらさは垣間見えました。

例えば、一緒に話しているときに、外からサイレンの大きな音がするだけでイライラしてものを壊す、などです。

車のサイレンがASDの特性である過敏な聴覚を刺激したことで、ADHDの特性である衝動性が行動に表れているのです。

私は、Aくんは過敏な感覚が緩和されれば生きづらさも軽減されると考えました。

そこで、例えば音については、以下のように、刺激に過剰に反応しなくていいような対策を一緒に考えました。

音への対策

- 周りの音を聞かなくてもよいときはイヤーマフをする

- うるさい場所に行くときはあらかじめ音楽プレーヤーやイヤホンなどをして、周囲の音を緩和する

衝動的な行動を減らすためには、以下のように働きかけました。

衝動性への対策

- 「衝動的な行動をしかけたけど、しなかった」ときにその場面で彼を誉める

そしてAくんは、対策を試行錯誤すると同時に、以下のような方法で、さまざまな角度から自身の発達障害による特性と向き合うようになっていきました。

- 病院に通いはじめる

- 放課後等デイサービスでSST(ソーシャルスキルトレーニング)の訓練を受けはじめる

- スクールカウンセラーのカウンセリングを受けはじめる

対策や通院などを行っても、発達障害の特性は完全にはなくなりません。ですが、それらによってAくんは、少しずつ、確実に、生きやすくなっていきました。

そんな生活が続き、Aくんは中学に復学することはありませんでした。しかし、中学卒業後には、自分の特性や将来なども考えた上で、ある通信制高校に進学することができました。

通信制高校を選んだのは、自分のペースで勉強したい、趣味などにも多くの時間を費やしたいという思いからです。

現在のAくんは、大学進学を検討しています。

自分の特性と向き合える・付き合えるようになったからこそ、将来に向かって前向きに行動できるようになったのだと思います。

Aくんの例からは、以下のことが言えると思います。

- 発達障害のお子さんは、特性による生きづらさを抱えている

- 現代の科学では、発達障害の特性も生きづらさも、完全になくせるわけではない

- しかしAくんのように、日常的な対策であれ、医学的な方法であれ、発達障害の特性と向き合うことで生きづらさを少しずつ減らしていくことはできる

まずは、発達障害のお子さんには、何らかの特性、特性による生きづらさがあることを理解した上で、対策を考えましょう。

親ができる対策は、こちらで解説します。

参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。

このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。

このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。

公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら

- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)

私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。

まとめ〜発達障害による不登校は、専門機関に相談しましょう〜

最後に、発達障害で不登校状態にあるお子さんの親御さんに伝えたいことがあります。

それは、苦しい状況の中にいるあなたのために手を差し伸べる人は必ずいる、ということです。

発達障害や不登校に対する社会の理解は、少しずつかもしれませんが、確かに広まってきています。

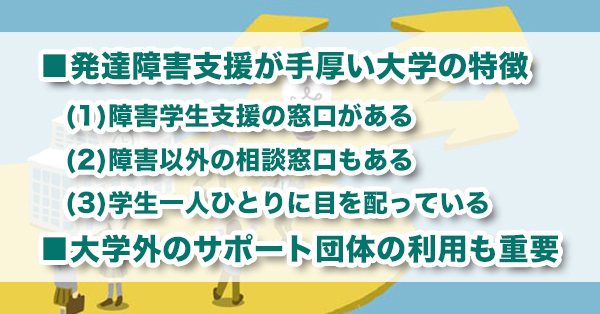

以下のような各種専門機関を利用することで、親子ともにさまざまな支援を受けられます。

専門機関の例

- 病院

- 自治体の子育て・発達障害相談窓口

- 発達障害や不登校の親子を支援するボランティア

- 発達障害や不登校の「親の会」

- 発達障害や不登校の子どもを支援する学習塾など

お子さんは、こうした支援を受けながら自分自身と向き合い、将来の道をきっと見つけます。

発達障害の特性についても、対策についても、そして将来についても、どうか親御さんだけ、ご家族だけで悩まず、ぜひ積極的に支援を求めてください。

支援者から、それぞれのお子さん、ご家庭に応じた具体的なアドバイスがもらえると思います。

お子さんと親御さんが少しでも生きやすくなり、将来に進めるよう、心から祈っています。

私たちキズキ共育塾には、不登校や発達障害の生徒さんが多く在籍しています。

ご相談は無料ですので、少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。

経験豊富な講師とスタッフが、お子さん個人の事情に応じて、勉強とメンタルをサポートします。

Q&A よくある質問