うちの子どもは発達障害グレーゾーン? 特徴や接し方のコツを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、「うちの子どもは、発達障害グレーゾーンなのではないか?」とお悩みではありませんか?

日頃から子どもの勉強面や生活面を観察した上で、次のような行動から、発達障害の可能性に思い至ったのかもしれません。

- 集中が続かず、忘れ物が多い…

- シャツがいつも出ているなど、身だしなみがだらしない…

- 友達と交流することがほとんどない…

「気にするほどではないかも」「でも、どこか周囲の子どもと違う」などと感じているかもしれません。

このコラムでは、発達障害やグレーゾーンとはどういったものなのか、相談できる場所はあるのか、発達障害やグレーゾーンの子どもにはどう接し方をしたらよいか、といったポイントをご紹介します。

あなたとあなたの子どもの困りごとの解決の一助となれば幸いです。

私たちキズキ共育塾は、発達障害グレーゾーンの子どものための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害グレーゾーンとは?〜診断が確定しないけれど特性・傾向がある状態〜

この章では、発達障害のグレーゾーンについて解説します。

発達障害グレーゾーンの概要

発達障害のグレーゾーンとは、発達障害と同じ特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を全て満たすほどではないため発達障害と診断されるには至らない状態のことを指します。(参考:岡田尊司「発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法」)

つまり、医学的に正式な診断名称ではありません。

発達障害であると確定診断をつけることができない状態を、発達障害グレーゾーンと表現しています。

また、鍛治谷静・四條畷学園短期大学保育学科教授によると、「保育または教育の場で不適応な行動が見られているものの、診断がついていなかったり未受診だったりする―気になる行動がみられるのに診断がみられない子どもの一群を指す―」と言われています。(参考:鍛治谷静「DSM‐5 の改訂とグレーゾーンの子ども達の支援/四條畷学園短期大学紀要 48」)

発達障害グレーゾーンは困難が少ないというわけではない

発達障害グレーゾーンと一口に言っても、様々な特徴の子どもがいます。

また、診断基準を満たさないからといって、特性が軽い、困難が少ない、というわけではありません。

そして、受診したときはたまたま調子がよかったために、診断基準を満たさず発達障害グレーゾーンと判断される可能性もあります。

発達障害やグレーゾーンの子どもは、周囲の環境や体調などによって調子を左右されやすく、調子の善し悪しは発達障害の特性の発現に大きく関わってきます。

調子のよいときは診断基準を満たさない程度の特性だけれど、調子が悪いときは発達障害と思わしき特性が強く発現する…ということも、珍しくありません。

大切なのは、子どものことをご自身や家庭内だけで抱え込まないで、支援機関に相談することです。

支援機関などに相談することで、それぞれの子どもに応じた適切なアドバイスがもらえます。

また、悩みを話すことでご自身がすっきりしたり、安心したりもできることで、ストレスの解消につながります。

発達障害やグレーゾーンに関する支援機関については、こちらで解説しています。

ぜひ心に留めていただきたいのが、発達障害特有の凸凹は、見方を変えると個性ともなり得る部分だということです。

子どもが発達障害やグレーゾーンだとしても、自分の育て方が悪かった、子育ての環境が悪かったのだろうか、などとご自身を責めないでください。

年齢別の発達障害グレーゾーンの子どもの特徴

発達障害グレーゾーンには、特有の症状があるわけではありませんが、ADHDやASD、LD/SLDの特徴の一部が見られます。

この章では、発達障害グレーゾーンの子どもにみられる特徴を年齢別に紹介します。

発達障害グレーゾーンの子どもの特徴というよりも、発達障害の診断が出た人の特徴にはなりますが、発達障害グレーゾーンの人にもある程度当てはまるため、参考になるでしょう。

年齢別による発達障害グレーゾーンの子どもの特徴に加えて、発達障害グレーゾーンの子どもの接し方、大人の発達障害グレーゾーンについても解説します。

特徴①幼稚園・保育園(2~5歳)の発達障害グレーゾーン

幼稚園・保育園のお子さんの場合、こだわりが強くあらわれる傾向があります。

大人からしたらわがままに見えますが、本人がこだわりをうまく言葉にできない場合が多く、やめさせようとするとかえって逆効果です。

行動を指示する場合、タイマーで時間を区切るなどの工夫や、たとえば「片付けが終わったらおやつが食べれるよ」などの見通しが分かるような声掛けをしてみましょう。

また交通ルールを完全に理解することが難しい年代であるため、イラストを入れたルールブックを見せながら、外を歩くときは手をつなぐなどの守ってほしいことを伝えてみましょう。

特徴②小学生の発達障害グレーゾーン

小学生になると環境が大きく変わります。周りの人が「できてあたりまえだ」と思うことでも、本人なりに頑張って取り組んでいることがあります。

守る必要があるルールが増えてくるため、曖昧な言い方ではなく具体的に伝えましょう。

たとえば、授業中にわからないことがあったら、発言する前に手を上げて、先生に当てられたら伝えるなど、行動を細かく伝えるようにしましょう。

マンガやゲームに熱中しすぎる場合は、タイマーで時間を区切ったり、イラストでスケジュールを伝えたりして、親子で納得できるようなルール作りを心がけましょう。

キズキ共育塾では勉強だけではなく、お子さんの興味のある話を一緒にしながら支援をしていきます。日々の会話を大切にしており、一人ひとりに合った授業を展開します。

特徴③中学生の発達障害グレーゾーン

中学生になると、発達障害やグレーゾーンの有無を問わず、いわゆる反抗期の様相が見られる場合があります。

家庭だけではなく、担任の先生やスクールカウンセラーなど関係者との連携・情報共有が重要です。

本人の様子をそっと見守りつつ、悩みを聞けるようにしておきましょう。

本人にとって味方であることが伝わるような姿勢でいることが大切です。

小学生に比べて、課題などの提出物が増えてくるため、リマインダーの活用を促すなどの工夫も必要です。

たとえばキズキ共育塾では、本人の興味の方向性を合わせた授業を行っています。どのようなことに興味関心があるかを会話の中から見つけ、徐々に関係性を築きます。

特徴④高校生の発達障害グレーゾーン

高校生は通学手段や学習内容が大きく変わるため、発達障害やグレーゾーンの有無を問わず、新たな困難が生じる場合があります。

人間関係で悩んだり、授業についていけないと感じた場合は、家庭だけではなくスクールカウンセラーや関係機関を利用して、子どもに合ったサポートを探してくといいでしょう。

また、高校生になると、大学へ進学するか就職するかなど進路を考える必要が出てきます。

オープンキャンパスや相談会を活用しつつ、進路担当の先生や教育センターと連携して相談してみてもよいでしょう。

補足:大人の発達障害グレーゾーン

幼少期から高校生にかけて困難があったにもかかわらず、適切な診断やサポートを受けられないまま大人になった方もいます。

診断がつかないからこそ、特性を周囲に伝えることができず、必要な支援が受けられない場合もあります。

発達障害の傾向があると気づいた場合は、医師の診断を受けるようにしましょう。その上で、それぞれの特性を参考にして対処しましょう。

診断がついていない状態でも、発達障害者支援センターなど関係機関へ相談することが重要です。

大人の発達障害グレーゾーンについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害グレーゾーンとは? 仕事術や仕事探しのコツ、子どもに対する支援をADHD/ASD/LDの傾向別に解説」

発達障害グレーゾーンの子どもへの接し方のコツ6選

発達障害やグレーゾーンの子どもに限らず、接し方に配慮するのは大切です。

接し方を誤ると、親としてはそんなつもりはなくても、子どもを傷つけたり、違う意味に捉えられたりすることがあります。

この章では、発達障害やグレーゾーンの子どもへの接し方のコツについて紹介します。(参考:大場美鈴・著、汐見稔幸・監修『発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母の毎日ラクラク笑顔になる108の子育て法』』)

前提①:支援機関や専門家に相談しましょう

発達障害やグレーゾーンのない子ども向けの情報を参考にして、子育てを行おうとしても、うまくいかない部分が出て悩んでいることでしょう。

- ほめて育てたいと思っても、失敗ばかりでほめる場所がなかなか見つからない…

- 目を見て話をしたくても、別のものに気を取られて全然話を聞いてくれない…

結果として、叱ることが増えているのではないでしょうか。

ほめるのを増やして、叱るのは減らす方がいいとわかってはいるのだけれど、実践するのはとても難しいと感じているかもしれません。

繰り返すとおり、子どものことは親だけ・家庭だけでなんとかしようとする必要はありません。支援機関や専門家に相談しましょう。

次項から接し方を紹介します。まずは、発達障害やグレーゾーンの子どもには、それぞれの特性に向いた接し方があるという安心材料にしてください。

その上で、実際のあなたの子どもへの接し方は、支援機関などの専門家と話をすることで、より具体的にわかっていくと思います。

発達障害やグレーゾーンに関する支援機関については、こちらで解説しています。

前提②:子どもに合わせた伝える手段を変えてみましょう

子どもの特性に合わせて、伝える手段を変えてみましょう。

例えば、「何度同じ注意をしても、全然聞いてくれない…」とお悩みではありませんか?

その場合、もしかすると子どもの特性は、耳からの情報ではなく視覚からの情報処理が得意な、視覚優位なのかもしれません。

視覚優位の子どもの場合、耳から聞こえた情報は、気に留めることもなく抜けていくことがあります。

結果として、何度言っても聞いてくれないということになるのです。

視覚優位の子どもには、絵、図、表、写真、メモなど、視覚的な手段を使うことで、情報を効率的に伝えられます。

ただし逆に、何度言ってもわからないという状況は、聴覚優位な子どもでもありえます。

聴覚が敏感だと、聞こえてくる全ての情報から必要な情報を取捨選択することが困難な場合があるのです。

結果として重要な情報を忘れている可能性があるので、重要な情報はメモとして渡し、繰り返し確認できるようにする、などの方法が考えられます。

視覚や聴覚以外の部分が優位の子どもも当然います。

言ってもわからないと悩むのではなく、どんな方法を使えばわかりやすいかなと考えられるようになると、親御さんの気持ちも楽になるのではないかと思います。

コツ①肯定的な表現を使う

「〜してはダメ」とか、「〜は禁止」と伝えるよりも、「〜しましょう」や「〜がいいよ」と伝えましょう。

コツ②論理的な説明や、メリット・デメリットを明確にする

「〜すると〜になるので、〜しましょう」といったように、論理的にメリットやデメリットを伝えましょう。

コツ③穏やかで優しく、わかりやすい言葉を使う

強い言葉はインパクトがあり、忘れにくいかもしれません。

ですが、その分ストレスになることがあります。穏やかで優しい言葉を心がけましょう。また、わかりにくい言葉は、身近でよく使う言葉に言い換えて伝えましょう。

コツ④イラストや図、ユーモアのある表現を入れる

ただ用件を伝えるメモだけだと、少し冷たい印象があるのは否めません。メモに簡単なイラストを描いたりすることで、温かい雰囲気を醸し出せます。

コツ⑤抽象的な表現ではなく、具体的にする

発達障害やグレーゾーンの場合、曖昧・抽象的な表現の理解が難しいことがあります。

程度や量について伝える場合、少しやある程度というような表現ではなく、回数や時間などを具体的に示すようにしましょう。

コツ⑥相手の立場に立って共感する

子どもに何か伝えるときは、どうしても親視点、大人視点になりがちです。

何かを伝えたときに子どもが嫌がったならば、聞きわけのない子と思うのではなく、なぜ嫌がったのかを、子どもの立場から考えましょう。

それを踏まえて、嫌がる要素を取り除いて伝えることで、うまくいくこともあります。

発達障害グレーゾーンの子どもが利用できる支援制度3選

この章では、発達障害の診断が下りない、発達障害グレーゾーンの状態で利用可能な支援制度を紹介します。(参考:小学館『発達障害あんしん子育てガイド 幼児から思春期まで』)

支援制度を利用するためには、それぞれ証明が必要となり、証明の申請のためには医師の診断書が必要となる場合もあります。

この場合の診断書は、発達障害であるという診断書とは別に、必要性があると認められたときには発行される可能性があるものです。

一般的には自立支援医療受給者証と障害児通所受給者証を求められることがあります。

各種サービスや補助は、ご家庭の所得によって利用金額が変わったり、子どもの状態によっては利用できなかったりするものもあります。

どのような証明や診断書が必要なのか、利用方法や詳細がどうなのかについては、詳しい人やお住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口やこちらで解説した専門機関にお問い合わせください。

支援制度①自立支援医療受給者証

自立支援医療受給者証とは、精神障害や、そこから生じた病気の治療のための医療費の金銭的負担が軽減される制度を利用するための証明書のことです。

自立支援医療受給者証があれば、通常の健康保険では3割負担となる支払いが、原則として1割負担となります。

支援制度②障害児通所受給者証

通所受給者証とは、児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するための証明書のことです。

自己負担1割で通所サービスを受けることができます。利用できる施設は、年齢や障害の状態によります。

支援制度③放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは、療育のための居場所も兼ねた、6歳〜18歳の障害のある子ども向けのサービスです。

放課後や夏休み等の長期休暇に、生活能力や社交能力の向上を目的とする訓練などを行います。

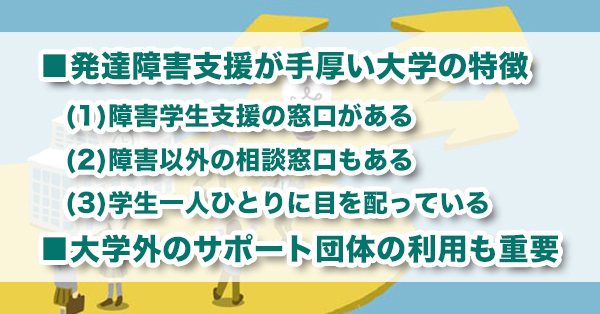

発達障害グレーゾーンの子どもが利用できる支援機関5選

子どもの発達障害やグレーゾーンについては、様々な支援機関などがあります。

一つの支援機関を頼ることで、相談内容に応じてより向いた、別の支援機関を紹介されることもあります。

専門家に相談することは、新たな選択肢を導く助けとなります。

ぜひ、積極的に支援機関などを頼っていただければと思います。

この章では、発達障害グレーゾーンの子どもが利用できる支援機関を紹介します。

支援機関①担任の先生やスクールカウンセラー

1つ目は、子どもが在籍する学校の、担任の先生やスクールカウンセラーです。

いずれも学校教育・制度を知る身近な専門家です。子どもの悩みについては、まずは相談してみましょう。

担任の先生は子どもの様子を身近で見ています。勉強・生活・交友関係などについて、家庭とは違う視点でのアドバイスがもらえるはずです。

担任の先生に発達障害やグレーゾーンに関する知識が乏しい場合もあります。その場合も、学校での様子を聞くことは、他の支援機関への相談時に役立ちます。

また、学校にスクールカウンセラーがいる場合は、そちらも頼ってみましょう。

スクールカウンセラーは、公認心理師、臨床心理士など、児童心理に関する専門知識を持っており、児童生徒の心のケアを業務内容としています。

発達障害やグレーゾーンに伴う悩みに対しても、専門的な知見とその学校・その子どもに応じたアドバイスを得られるでしょう。

そして、より専門的な、別の支援機関を紹介してもらえることも考えられます。

支援機関②発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見と早期支援を目的に、当事者や家族の生活をサポートする支援機関です。

確定診断が下りていない発達障害グレーゾーンの子どもについても、相談可能です。

主に、相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発・研修などを実施しています。

特に精神保健福祉士や社会福祉士などがセンターに在籍している場合は、より発達障害(神経発達候群)に特化したサポートを受けられる点が強みです。

各都道府県におけるセンターの場所は、発達障害情報・支援センターのウェブサイトに記載されています。支援をご希望の方はお近くの相談窓口を探してみてください。

支援機関③保健所・保健センター

保健所・保健センターは、公衆衛生や地域住民への総合的な保健サービス提供のために、地域保健法に基づいて設置された専門機関です。(参考:厚生労働省「地域保健」)

原則として、お住まいが市町村の場合は保健センター、東京23区や政令指定都市などの場合は保健所が、保健サービス提供の役割を担います。

保健所・保健センターは、乳幼児期からの発育を把握しているので、現状を相談しやすいといえます。

お近くの施設が不明な場合は、お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口にお問い合わせください。

支援機関④児童相談所

児童相談所は、子どもに関するあらゆる問題の解決のために、児童福祉法に基づいて設置された専門的な支援機関です。

子どもに関するあらゆる問題の相談窓口として相談に応じ、周辺の機関との連携によって必要な援助を行っていくことを業務内容としています。

児童相談所では、子どもの心身の発達の度合いを調べる発達検査を受けることもできます。

各都道府県におけるセンターの場所は、厚生労働省ウェブサイトに記載されています。ご興味のある方はご覧ください。

支援機関⑤発達障害の支援を行う民間団体

公的機関以外にも、発達障害の当事者、保護者・家族、研究者、専門職、支援者などから構成される民間の団体があります。

例えば、発達障害やグレーゾーンに悩む子どもを持つ親御さんが集まる親の会では、保護者同士で、子どもの勉強・生活などについて、経験談や対応を話し合ったりすることができます。

私たちキズキ共育塾のように、発達障害やグレーゾーンの生徒さんに、勉強の支援を行っている学習塾もあります。

こういった団体は全国各地にあります。お近くでご相談できる団体をぜひ探してみてください。

インターネットで、「お住まいの自治体名+発達障害+親の会(塾)」などと検索すると、見つかると思います。

まとめ〜ひとりで悩まないでください〜

お子さんが発達障害やグレーゾーンの可能性があるとわかったときは、ひとりで悩まずに関係機関や、キズキ共育塾に相談してみてください。

キズキ共育塾では、お子さんの特性に合わせた支援を行っています。子育てについて相談したいと考えている方は、些細なことでも相談してみてください。

Q&A よくある質問

発達障害のグレーゾーンとはなんですか?

発達障害のグレーゾーンとは、発達障害と同じ特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を全て満たすほどではないため発達障害と診断されるには至らない状態のことを指します。

詳細については、こちらで解説しています。

発達障害グレーゾーンの子どもに、どのように接したらいいかわかりません。

発達障害グレーゾーンの子どもへの接し方のコツとして、以下が考えられます。

- 肯定的な表現を使う

- 論理的な説明や、メリット・デメリットを明確にする

- 穏やかで優しく、わかりやすい言葉を使う

- イラストや図、ユーモアのある表現を入れる

- 抽象的な表現ではなく、具体的にする

- 相手の立場に立って共感する

詳細については、こちらで解説しています。