不登校の発達障害のある勉強しない子ども 親ができる対応を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、発達障害で不登校のお子さんが勉強しないとお悩みではありませんか。

キズキ共育塾でも、以下のようなお声は、よくお聞きします。

- 発達障害の我が子が、ある日突然、不登校になった

- 不登校になってから、わが子勉強ができない(勉強しない)状態が続いている。家にいて昼夜逆転している。発達障害が原因かもしれない

- 発達障害で(発達障害かもしれず)、勉強をしない子どもに、どのように接したらよいかわからない

お子さんの発達障害と不登校が関係するかもしれず、さらに勉強しない期間が続くと、親御さんの不安もきっと大きくなるかと思います。

キズキ共育塾では、発達障害(の傾向)がある不登校の生徒さんの勉強のサポートを多く行ってきました。

このコラムでは、発達障害と不登校の関係、発達障害のお子さんが勉強習慣をつける方法などをご紹介します。

この記事を読むことで、不登校で勉強しない発達障害のお子さんが、次の一歩に進む方法が見つかれば幸いです。

なお、「うちの子は、発達障害の診断はついていないんだけど…」「確かに学校は苦手だけど、不登校と言っていいのかな…」とお思いの方もいらっしゃるかと思います。

ですがこの記事は、医学的な発達障害の定義、公的な不登校の定義に当てはまらない、その傾向がある方々にも役立つ内容となっておりますので、ご安心ください(便宜上、そういう方々も発達障害や不登校と表現する部分もございます)。

肩の力を抜いて、リラックスしてお読みいただければと思います。

私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある発達障害のある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

そもそも発達障害とは何?~「発達障害」=「勉強しない」ではない~

まず、発達障害の概要をお伝えします。

発達障害についてすでにご存じの方は、次章「発達障害の3グループと、学校生活上の困難」まで進んでいただいてもOKです。

発達障害とは、脳の機能のかたよりのことです。

身体の機能と同じように、脳の中(心の中)にもいろいろな機能があります。

そして、脳の機能(心の機能)にばらつきがあるものが発達障害と呼ばれるものです。

もちろん、誰の脳の機能(心の機能)にも多少のバランスの悪さがあるものです。

その上で、ばらつきが非常に大きくて、学校生活に困難を生じるものを発達障害と言います。

脳の機能障害というと、親御さんは不安になると思いますが、発達障害のお子さんの中には、非常に知能が高く、大人になって高学歴や知的職業に就く人もたくさんいらっしゃいます。

つまり、発達障害=勉強ができない・勉強しない、わけではありません。

発達障害の3グループと、学校生活上の困難

発達障害は、主には以下のような3つのグループにわかれます。

- 自閉スペクトラム症【ASD】

- 注意欠如・多動症【ADHD】

- 限局性学習障害【SLD】

それぞれ、学校で起こりうる困難と合わせてご紹介します。

①自閉スペクトラム症【ASD】

ASDとは、社会的コミュニケーションが苦手、限定された興味・関心などを特徴とするグループです。

たとえば以下のような特徴があります。

- 相手の言葉の裏を読むことが苦手で、冗談を本気に受け取る

- コミュニケーションが取れず、友達ができない

- 感覚過敏があり、教室の音、給食の味、クラスメイトからの突然の声掛け」などが苦手で疲れる

②注意欠如・多動症【ADHD】

ADHDとは、不注意、衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学力に支障をきたすものと定義されています。

ADHDのお子さんには、たとえば以下のような特徴があります。

- 授業中に落ち着いて座っていられない

- 忘れ物が多い、片付けができない

- 気が散って、友達や先生の話を落ち着いて聞けない

- カッとなってトラブルを起こす

③限局性学習障害【SLD】

SLDとは、全般的な知的発達に遅れはないのに、読む、書く、算数の分野で理解や習得が著しく困難な障害です。

SLDのお子さんには、例えば以下のような特徴があります。

- 教科書などの長い文章が読めない

- 一生懸命がんばっても、読む、書くなど特定の分野がどうしてもできない

④補足:発達障害の診断は、医師だけが行える

ご紹介したような特徴は、発達障害ではなくても、ある程度はどの子にも認められるものです。

そのため、この傾向があるからうちの子どもは発達障害だ(ではない)という判断は、親御さんにはできません。

発達障害かどうかは、医師だけが診断できます。

まだお子さんが診察を受けていないようでしたら、病院に行くことをオススメします。

診断を受けることに不安があるようでしたら、まずは学校のスクールカウンセラー、市区町村の子育て相談窓口などに相談しましょう。

発達障害と不登校の関係

発達障害の特性は、学校生活での困難につながることをお伝えしました。

以下、さらに発達障害と不登校との関係をお話しします。

①発達障害の特性が直接的に不登校につながるケース

発達障害の特性による学校生活上の困難は、直接的に不登校につながることもあります。

発達障害のお子さんは、定型発達の(=発達障害ではない)お子さんとは、物事のとらえ方や感じ方が違います。

一般的に学校は、音や人の刺激が家庭よりも強い環境です。

発達障害の特性によって、そうした環境が耐えられないほど不快なときに、不登校になることがあるのです。

近年では、発達障害のお子さんが学校環境で、生きづらさを感じて不登校になるケースが、病院等でも多く報告されています。

例えば、2010年に発表された研究では、不登校の要因の1つとして、子どもに発達障害がある可能性が示されました。

その研究では、不登校児童のおよそ20%が、知的障害をともなわない発達障害を抱えていると報告されていま。す(参考:原田直樹・松浦賢長(2010)/学習面・行動面の困難を抱える不登校児童・生徒とその支援に関する研究/日本保健福祉学会誌・16・13-22)

②発達障害の二次障害として不登校になるケース

発達障害の特性は、間接的にも不登校につながりえます。

例えば、発達障害の特性による直接的な困難が、新たな困難につながり、その新たな困難によって不登校になることがある、ということです。

そのような不登校を、発達障害の二次障害と言います。

二次障害とは、発達障害そのものの特性によって生じる、新たな困難のことです。

発達障害の特性による以下のような経験が、学校が嫌い、学校が怖いにつながり、不登校の原因となるのです。

- 特性による行動を、先生に叱責された

- 特性による行動を、クラスメイトから非難・嘲笑された

- 特性によって、授業に集中できない

- 特性によって、クラスメイトと仲よくできない(いじめられた)

- 特性に関連して、勉強についていけない(成績が上がらず自信を喪失した)

- 特性を無視した学習方法を強要された

なお、発達障害の二次障害は必ず不登校として現れるとは限らず、非行やうつ病といった形で現れることもあ

発達障害で不登校の次の一歩は、いまの学校への復帰以外にもある

発達障害かどうかに関わらず、不登校の次の一歩は、いま所属している学校・教室への登校再開とは限りません。

保健室登校・別室登校、自分の特性に理解のある学校に転校、学校には行かずに塾などで勉強など、様々なルートが考えられます。

また、いまが小・中学生なら高校、高校生なら大学などへ進学することも、もちろん可能です(知的障害を伴う場合は特別支援学校などもあります)。

このコラムでは主には勉強法について解説しますが、不登校の次の一歩についても、後に紹介する相談先を頼ることで、よりお子さんに合ったものが見つかります。

勉強以外の発達障害と不登校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

以上のコラムでは、発達障害で不登校だったお子さんが次の一歩に進むまでの事例もご紹介しています。

いまの学校に復帰して楽しく過ごせるようになるのもよいことですが、他の選択肢もあると覚えておいていただけると、お子さんも親御さんも気が楽になるとともに、よりよい一歩に踏み出せると思います。

発達障害の子の、勉強における困りごとと対応例

前述のように、発達障害=勉強ができない・勉強しない、ではありませんが、発達障害の要素が勉強していく上での困難になることはあります。

お子さんが勉強に取り組むようになるためには、親や周囲によるサポートが必要です。

逆に言うと、適切なサポートさえあれば、発達障害があっても、勉強して学力を身につけることはもちろん可能です。

ここからは、発達障害の3つのグループごとに、勉強における困りごとと、家庭でできる対応法を見て行きたいと思います。

ただし、お子さんの発達障害と勉強については、親だけ、家庭だけでなんとかしようとする必要はありません。

勉強についても生活についても、後述するような相談先を頼ることで、お子さんにとっても、そして親御さんにとっても「より具体的で、よりお子さんに向いた方法」が見つかります。(以下参考:『新版大人の発達障害について 気づき・向き合うガイド』(黒澤礼子・講談社))

①自閉スペクトラム症【ASD】の困りごとと対応例

まずは、自閉スペクトラム症【ASD】の特性がある人たちの困り事と対応の例を紹介します。

1:興味・関心のある勉強しかしない

自閉スペクトラム症のお子さんは、限定された興味・関心のある分野の勉強ばかりをしがちになることがあります。

単純化した例をお伝えすると、現代文の中でも評論が好きで、小説や他の科目には興味を示さず、勉強もしないといったことです。

一方、興味のある分野には、大変な集中力といい意味でのこだわりを発揮することもあります。

よく、○○博士、○○のエキスパートと言われる人には、自閉スペクトラム症の方が多くいるのはそのためです。

ご家庭での対応法

興味のある分野から、勉強の対象を広げることができます。

これも単純化した例ですが、電車が好きなお子さんが勉強しない場合は、「将来的に電車と関係する職業に就くためには、●●な大学・学部に行く必要があって、そのためには○○の勉強が必要だ」と伝えることが、勉強につながっていく、というようなことが考えられます。

また、現在興味がある分野以外の様々な機会を用意して、新たな好きを発見することで、勉強する分野も広げていくことができます。

2:相手の視点に立つことの困難が勉強にも影響している

自閉スペクトラム症の人は、相手の立場に立つことが苦手で、そのために国語などで困難を生じることがあります。

人の立場に立つ実験として、サリーとアンの課題という人形劇形式のテストがあります。

カンタンに内容をお伝えすると、以下のようなものです。

- サリーがビー玉をカゴの中に隠します

- サリーがいないときに、アンがビー玉をカゴから取り出し、箱の中に隠します

- 部屋に戻ってきたサリーは、ビー玉がどこにあると思っているでしょうか?

自閉スペクトラム症でない人は、カゴの中と答えます。

詳細な理由は省略しますが、自閉症スペクトラムの人は、この問いに箱の中と答えることがあるのです。

とは言え、このテスト自体は簡単なものなので、自閉スペクトラム症のお子さんでも難なく解けることもあります。

しかし、この課題のような状況が、複雑な現実社会や国語の問題文の中で起こると、途端に理解できなくなるのです。

実際に、筆者の教えていたASDの高校生の生徒さんは、小説の登場人物の関係を把握することができませんでした。

ご家庭での対応法

特に国語や英語の教材や課題について、相手はなぜこう思うのかを丁寧に説明していきましょう。

また、実生活でも、課題以外の小説・映画・ドラマ・マンガなどについても、同じような機会を設けましょう。

そうすることで、人の立場を理解できるようになっていきます。

また、受験のテクニックという意味では、国語や英語では、評論・単語・文法を重視する、理科・数学・社会など、人の立場に立つ必要がない分野を重視するといった対策も考えられます。

3:勉強法などにこだわりがある

自閉スペクトラム症のお子さんは、周囲には理解できないこだわりを持っていることがあり、そのこだわりが勉強しないにつながっていることがあります。

たとえば、テキストをやる順番、机に座る時間、ノートの取り方などです。

○○の記述はテキストの72ページ8行目に書いている、などと数字に大変なこだわりをもつお子さんもいます。

問題1が解けないときに問題1を飛ばして問題2に進むことができない、といったタイプのこだわりもあります。

ご家庭での対応法

勉強中はなるべく突然の用事を入れない、毎日決まった時間割で勉強する、休憩時間も決めておくなど、お子さんが安心して勉強できる環境を整えましょう。

こだわりのために効率よく勉強することができないお子さんは、臨機応変ができない、不器用だなどと見えて、親御さんであってもイライラしてしまうかもしれません。

また、臨機応変なことが苦手なお子さんは、突然の用事にもパニックを起こしがちです。

しかし、叱責や「ダメだなあ」という言葉をかけると、お子さんは自信を喪失します。

お子さんのこだわりは、うまく活かせばプロフェッショナルにつながる可能性もあります。

こだわりを理解した上で、本人が納得してできる効率のいい勉強法を探していくことが大切です。

4:先生の指示などが理解できない

自閉スペクトラム症のお子さんは、知能の高さがどうであるかに関わらず、先生の指示や言っていることが理解できないといったことがあります。

それは、自閉スペクトラム症の特性に曖昧な表現や比喩などを理解しにくいというものがあるからです。

ご家庭での対応法

曖昧ではなく、比喩でもない言葉であれば、理解しやすくなります。

勉強でわからないところがあれば、具体的な言葉で、メモなども利用して伝えるようにしましょう。

お子さんが質問しやすい雰囲気の塾や家庭教師をつけることも効果的でしょう。

5:マルチタスクができない

自閉スペクトラム症のお子さんは、マルチタスクが苦手です。

自閉スペクトラム症の本人がコンビニやマクドナルドのバイトができないと言うことがあるのですが、それは、一度に多くの業務をこなさなくてはいけない仕事だからです。

勉強においても、「数学の宿題で○○をして、英語の復習で○○をして、社会の小テストのために○○を覚えなきゃ!」と思うとパニックに陥って、勉強しない(できない)状態になるのです。

ご家庭での対応法

やるべきことを紙に書きましょう。

そして、一つ一つ終わらせて行くことで、全部の勉強を終えることができるということを示してお子さんを落ち着かせてください。

②注意欠如・多動症【ADHD】のお子さんの勉強での困りごとと対応例

続いて、ADHDのお子さんの特性と勉強しないについて、原因と対応例を紹介します。

1:物忘れが多い

ADHDのお子さんは、悪気なく忘れ物(物忘れ)をします。

勉強への直接的な影響としては、宿題の内容を覚えていない(宿題を忘れる)という例があります。

先生に「○ページを宿題にします」と言われて、手帳やスマホにメモしたにも関わらず、まったく違うページをしてしまう、宿題が出たことすら忘れるといったことが少なくありません。

本人は一生懸命なのに、「○ページから○ページまで宿題ね」と言われたことを何度も忘れて、そのために知識の定着が難しいお子さんもいらっしゃいます。

ご家庭での対応法

記憶ではなく、ツールを使ってやるべきことがすぐわかるようにしましょう。

具体的には、以下のような方法があります。

- 居間などに、宿題などを書くホワイトボード・模造紙を用意する

- 手帳や付箋は、大きいものや蛍光色のものを使用する

- 宿題などを書いた手帳(スマホ)とともに、小さい手帳を持ち歩き、必ず両方見て二重チェックする

- 済ませた宿題などは消す

- 許可が出れば、ボイスレコーダーで先生の指示を録音する

2:気が散りやすい

ADHDのお子さんは、気が散りやすいです。

授業を聞いていても、気が散って先生の話をきちんと聞けないこともよくあります。

自分で勉強していても集中できない、椅子に座り続けることが困難、といったお子さんもいます。

ご家庭での対応法

できるだけ集中しやすい環境をつくりましょう。

具体的には、以下のような方法があります。

- 集中しやすい環境を作る(勉強机の上に使うものだけ出すようにする、パーテーションで机を区切る、図書館などで勉強する)

- 一定時間、椅子に座る練習をする

- タイマーを使って10分、20分だけ集中する練習をする

3:一つの勉強の途中で他の勉強を始める

ADHDのお子さんは、一つの勉強をやりかけのまま、次の勉強をはじめることがあります。

何かをしていても、注意が散漫になりいろいろなことが気になるのです。

そのため、最初にやっていた数学も、次に始めた英語も中途半端なまま定着しないということが少なくありません。

ご家庭での対応法

ひとつの勉強に区切りをつけてから次をやることを徹底させましょう。

たくさんの宿題が一度に出てパニックに陥っているようであれば、宿題の分量や出し方などを学校や塾の先生に相談しましょう。

③限局性学習障害【SLD】のお子さんの勉強での困りごとと対応例

最後に、限局性学習障害についてお伝えします。

特定の分野の理解が難しい

限局性学習障害は、読み・書き・算数といった特定の分野に困難を生じる発達障害です。

例えば以下のように、みんなができる基礎的なことができないため、自己嫌悪に陥ることも少なくありません。

- 漢字の偏とつくりが反対だったり、正しく書けなかったりする

- 長い文章を読むことができない

- 算数の応用問題を見ても、何算を使ったらいいのわからない

ご家庭での対応法

基礎をサポートするツールを利用しましょう。

例えば、計算についてはパソコンや電卓などの機械の利用が考えられます。

発達障害の不登校のお子さんが勉強できるようになるために親御さんにできること4選

ここまで、発達障害のグループごとにお困りごとと解決策を見てきました。

ここからは、直接的な勉強以外について、親御さんができることを4つご紹介します。

繰り返すとおり、こちらも親御さんだけでなんとかしようとする必要はなく、支援者を頼っていくことで、より具体的な、よりお子さんに向いた方法がわかると思います。

①お子さんの発達障害の特性を理解し、親が理解者になる

親御さんは、本を読んだり詳しい人に話を聞いたりして、お子さんの発達障害の特性を受け入れて理解しましょう。

可能であれば、周囲(配偶者、祖父母、きょうだい、先生など)にも理解してもらえるように協力を求めてください。

発達障害で不登校の子どもが勉強しない原因は、能力ではなく、心が不安定であることがほとんどです。

家族に理解されていないという不安感、孤独感が心を圧迫し、勉強に気持ちが向かないのです。

親や周囲に自分の特性を理解され、心が安定すれば、お子さんの意識も自然と勉強に向いて行きます。

②本人任せにせず気を配ること

お子さん自身のことであっても、親御さんの気配りが重要です。

お子さんの成長に合わせて、いろいろなことをお子さん自身に任せることはとても重要です。

しかし、「もう○○歳だから、一人で勉強できるだろう」が困難なのが、発達障害の特性です。

発達障害の特性は、昼夜逆転して生活リズムが整わない、ゲームに熱中するあまり疲れて勉強しない、塾に通っているのに勉強しないなどの状況にもつながります。

と言って、もちろん、何でもかんでも親が口を出すような過干渉状態も避けなければなりません。

生活管理、体調管理、環境(勉強部屋が片付いているか)、勉強スケジュールなど、親が適度に気配りをする必要があります。

③勉強「させる」のではなく、勉強「できる」ようにサポートする

叱責やご褒美などで勉強させるのではなく、お子さんが勉強できるようにサポートしましょう。

筆者が教えている、発達障害で不登校の生徒さんたちは、どんなに成績が悪くても勉強しないままでいいとは思っていません。

どの生徒さんも、勉強できるようになりたい、勉強できたら楽しいだろうな、と言います。

つまり、自分のことがわからないために、自分に向いた勉強方法もわからず(どうしたらいいのかわからずに身動きが取れず)、周囲からは勉強しないと思われていることが多いのです。

すでに述べたことの繰り返しとなる部分もありますが、以下のようなことを心掛けてください。

- 子どもの心が安定するように家庭を居心地よくすること

- 周囲に発達障害の理解を求めること

- 何よりも、親がお子さんを信じること

また、子どもに勉強を期待するだけでなく、親も何か(勉強や読書、資格など)にチャレンジしようと、チャレンジする姿を見せることも効果的です。

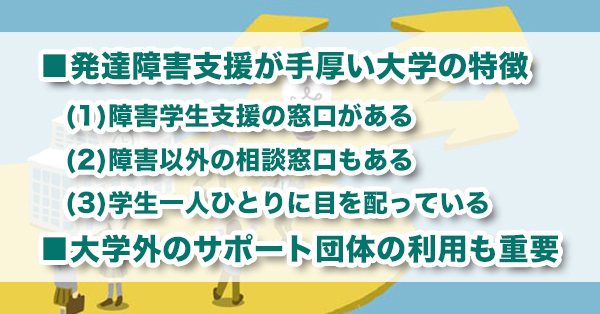

④専門家に相談する

何度かお伝えしていますが、発達障害・不登校・勉強の専門家に相談することは大前提としてとても重要です。

相談相手には、以下のようなところがあります。

- 担任・学校のスクールカウンセラー

- 心療内科・小児科

- 市区町村の子育て相談窓口

- 児童相談所・発達障害者支援センター

- 不登校や発達障害の子どもの支援実績がある塾・家庭教師・フリースクールなど(私たちキズキ共育塾もその一つです)

- 不登校・発達障害のお子さんの親御さんが集まる親の会

どこに相談していいかわからない場合は、お住まいの市区町村の総合窓口に連絡してみましょう。

相談先を適切に頼ることで、これまでにご紹介してきた方法についても、あなたのお子さんにあったより具体的な方法が見つかります。

まずは、親御さんだけでもいくつかの相談機関に足を運んでみてください。

まとめ〜子どもを信じることが大切です〜

発達障害でも不登校でも、イコール勉強しないというわけではありません。

しかし、発達障害のお子さんは、何かと学校などで自信を失いがちで、不登校ならなおさらでしょう。

そういう状態では、勉強に手がつかなくなるのです。

親御さんにできることは、お子さんの力を信じることです。

ご紹介した相談先を頼りながら、お子さんを信じて、お子さんに向いた勉強法を見つけていきましょう。

このコラムが、お子さんと親御さんのお役に立ったなら幸いです。

お子さんに適切な勉強法が見つかることをお祈りしています。

さて、私たちキズキ共育塾では、多くの、発達障害(の傾向がある)・不登校・学校が苦手な生徒さんをサポートしてきました。

穏やかな講師と一対一で、丁寧に学習に取り組むことによって、ぐんぐんと学力を伸ばしていく生徒さんもたくさんいます。

発達障害で不登校のお子さんの勉強にお悩みでしたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください(親御さんのみの相談も受け付けております)

ご紹介してきたような方法についても、ご相談いただければ、あなた(のお子さん)のための、より具体的なお話ができると思います。

教室から遠方にお住まいの方は、メールやお電話での相談、その後の授業もオンラインで受けることができます(全国の生徒さんがキズキ共育塾で勉強されています)。

キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください。

/Q&Aよくある質問