不登校中の居場所とは? 本当に必要な居場所の条件を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

多くの子どもが昼間の大半を学校で過ごします。その学校に行かない場合、「子どもの居場所がない…」「居場所づくりはどうしたらいい?」などと、悩むと思います。

このコラムでは、不登校中の小学生・中学生・高校生に向けた、学校の代わりとなるいろいろな居場所・受け入れ施設・コミュニティなどの居場所について解説します。

実は不登校は珍しいことではなく、学校の代わりとなるいろいろな居場所・受け入れ施設・コミュニティがあるのです。

また、日本政府も、学校だけでなく「多様な教育のあり方」を認めていることをご存知でしょうか?そのあたりも後半で詳しく解説します。

このコラムを最後までお読みいただくことで、「不登校の居場所はたくさんある」「居場所づくりはできるんだ」と安心していただけるはずです。

共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの

アドバイス

子どもの居場所は「家」が基本です

不登校の子どもの居場所は、「あると言えばあるけれど、ないと言えばない」と言えるでしょう。

居場所の候補先を挙げることもできますが、お子さん本人が何を望むのかによります。

本コラムでも書かれていたように、子どもの居場所は「家」が基本です。

つまり、親御さんの笑顔や、親御さんがお子さんを受け入れる雰囲気がお子さんを癒す力があります。そのことを忘れずにいてほしいと思います。

私たちキズキ共育塾は、不登校で居場所にお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

不登校中の居場所8選

この章では、不登校中の居場所について解説します。

居場所①フリースクール

フリースクールは、民間が運営する「学校外の学びの場」。

既存の学校のスタイルが合わない子どもや家庭を支援する自由度の高い居場所です。

フリースクールは学校教育法上の学校ではないため、その状況や特徴はさまざまです。

規模は10人程度のところから100人を超えるところまであり、理念や活動内容もそれぞれに特色があります。

気になるフリースクールがあれば、特徴・特色をよく調べて、あなたのお子さんに合う場所かどうかをよく吟味しましょう。

参考:日本最大規模のフリースクール「東京シューレ」

オンラインで参加できるフリースクールもあります(例:Branch(ブランチ))。

居場所②教育支援センター(適応指導教室)

フリースクールが民間の代表的な支援機関とするならば、教育支援センター(適応指導教室)は公的機関の代表です。

こちらは主に、自治体の教育委員会が不登校児童生徒の居場所として設置しています。格

地域によっては、「〇〇学級」などと親しみやすいネーミングがついているところもあります。

教育支援センターの母体は、学校を管轄している教育委員会。 そのため、公立小中学校と強固に連携しています。

通所すれば「学校の出席」扱いになるケースも多いようです。

通所した場合の活動内容の一例としては、次のようなものがあります。

- 時間は9:00〜15:00程度

- 自主学習では自分のペースで学習する

- 集団活動もあり(スポーツ・アクティビティ)

基本的には費用がかからないのも嬉しいポイントです。

ただし、教育支援センターは「元の学校・教室への登校再開」を前提にサポートを行っています。

お子さんが登校再開を(まだ)考えていない場合は、サポート内容が合わないと感じるかもしれません。

居場所③保健室・別室

「保健室登校」「別室登校」という言葉を聞いたことはありますか?

学校には通うけれど、教室には行かずに、保健室や別室で授業を受けたり過ごしたりする仕組みのことです。

「学校全体はイヤじゃないけど、自分の教室に行くのはイヤ」というお子さんの、選択肢となるでしょう。

保健室登校の詳細は、以下のコラムをご覧ください。

居場所④学校内フリースペース

保健室・別室以外にも、学校内に、フリースペースを設置する動きも出てきています。

例えば、広島県教育委員会では、5つの小学校と6つの中学校に「校内適応指導教室」を設置しています。

つまり、先ほど紹介した公的機関である「適応指導教室」を学校の中に設ける取り組みです。

こちらは学校内にありつつも、学習の進め方は一律ではありません。

つまり、生徒一人ひとりの状況に合った指導を受けられるのです。

学校内フリースペースの特徴は、何といっても学校施設を利用している点です。

学校とのつながりが途切れず、通学のリズムを保ちやすい点においては、大いに意義があると言えます。

こちらも、お子さんが学校自体はイヤじゃない場合は、利用を検討してみてもよいでしょう。

居場所⑤塾・習い事

塾や習い事は、本来学校の代わりというよりも、学校プラスαのような位置づけとなる居場所です。

学校の友人や同級生が通っていることもあるでしょう。

学校に行けていなくても、塾や習い事だけ行くことは全く問題ありません。むしろ、時間が短いことを活かして、外に出るきっかけ作りにするのもオススメです。

以下のように、学校とは違った環境で人と話したり、先生やコーチと接したりすると気分転換になるでしょう。

- 今は勉強はしたくないけど、ピアノは好き。

- スイミングに行くとスッキリする。

私たちキズキ共育塾のように、不登校の子どもたちのサポートを行っている学習塾もあります。

居場所⑥通信制高校

当然のことではありますが、通信制高校は、高校生が対象です。

通信制高校には、以下のような人たちが通っています。

- 前に通っていた高校が合わなかった

- スポーツなど、学外の活動と両立して学びたい

通信制高校の特徴は、その名前のとおり「通信制」であることです。

通学することもありますが毎、日ではなく基本的には自宅が主な居場所となります。

そして、特徴のもう一つは、「単位制」であること。「単位制」とは、「今年どの授業を受けるかを、自分で決める高校」のことです。

「学校が決めた時間割で授業を受ける高校」のことは、「学年制」と言います。

学年制の場合、その年で単位を取得できなかった科目が一つでもあれば留年することになります。

一方、単位制には留年という仕組みがないので、次の年にもう一度その科目だけを受け直せばよいのです。

このように、通信制高校には自分のペースで学習できる体制が整っています。

卒業すれば全日制と変わらない「高卒資格」を取得できるのもポイントです。

ただし、毎日学校に通うわけではないので、高校自体は「毎日の居場所」にはならないかもしれません。

ですが、「その学校に所属している」という「精神的な居場所」にはなり得ます。

また、学校によっては、通信制でありながらも週5日登校するコースや、サポート校と呼ばれる「毎日通える、通信制高校生のための塾」もあります。

通信制高校やサポート校については、以下のコラムで詳しく解説しています。

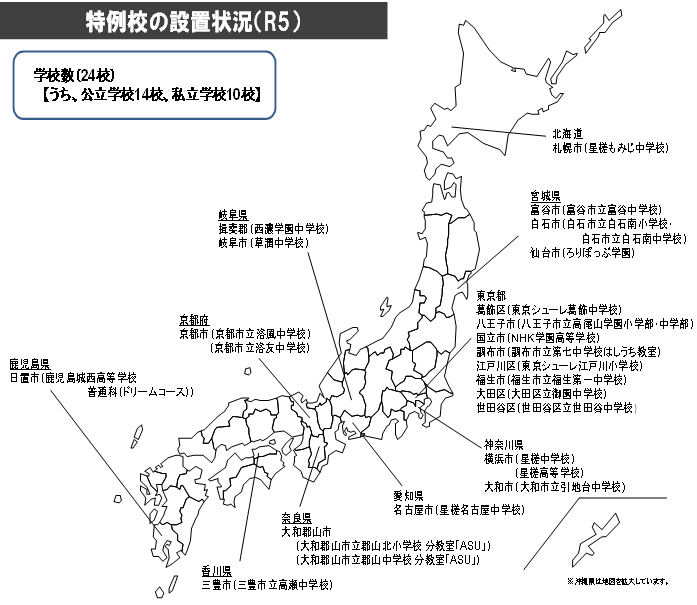

居場所⑦不登校特例校

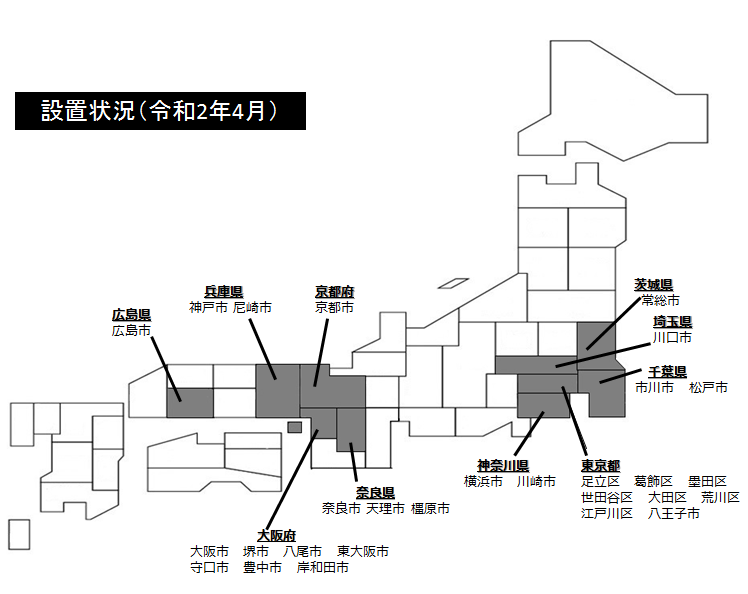

(図の出典:文部科学省「不登校特例校の設置者一覧」

実は日本には不登校児童生徒のための特別な学校が存在します。それが「不登校特例校」です。

正式な名前は「不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施する学校」です。

特徴は、本来の教育課程の基準にとらわれず「特別の教育課程」の編成が可能であること。

不登校特例校は2023年現在、全国24校が文部科学大臣に指定されています(公立14、私立10)。まだまだ数として少ないですが、もしご自宅の近くにあれば、選択肢の1つとして検討してもよいでしょう。

不登校特例校については、以下のコラムでさらに詳しく解説しています。

居場所⑧夜間中学

「夜間中学」という制度があることはご存知でしょうか。

夜間中学は、不登校生に向けられた居場所ではありません。もっと幅広く、「何らかの事情で義務教育を十分に得られなかった」人たちの「学びたい」気持ちに応える学校です。

夜間中学に通っている人の例

- 戦後の混乱期に学びたくても学べなかった

- 夢を追いかけて来日した

- ケガの為に学校に行き損ねた

- 家庭の事情で学校に通えなかった

生徒の年齢は、10代から90代まで、とても幅広い年齢層の方が通っていますまた、いろいろなバックボーンのある人たちに混ざって勉強ができるのです。

ちなみに夜間中学は、自治体が設置するれっきとした公立中学校です。教員免許を持つ教師が教え、全ての過程を終了すれば中学卒業になります。

通学の時間帯は一例として、夕方5時登校、夜9時下校。学校が終わったら夜更かしをせずに、早めに寝て生活リズムを整えることが大切です。

夜間中学の全国での設置状況は、上図のとおりまだまだ十分とはいえません。ですが文部科学省では、少なくとも各都道府県に1校は行きわたるよう、設置を推進しています。

そのため、今後、夜間中学は少しずつ増えていくと思われます。

参考:文部科学省「夜間中学のご案内」

不登校中に「本当に必要な居場所」の5つの条件

お子さんが不登校になったら、親御さんはとても心配だと思います。筆者も子を持つ親としてお気持ちはとてもよくわかりますし、学校ではありませんが保育園の「行き渋り」を経験したことがあります。

また、お子さんの状況をあせると同時に、選択肢がたくさんあってお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

ではここで改めて、不登校中の子どもにとって本当に必要な「居場所」の本質を探ってみましょう。

不登校中の子どもは、これまでの悩みや苦しみから、かなりの疲労を感じていることがあります。

また、「自分は〇〇できなくてダメだ」などと悲観的になっていることも考えられます。

そんなときにまず用意したいのは、子ども自身が「自分はここにいたい」と率直に感じられる場所です。子どもが主体的に「こうしたい」と希望することは、とても大切なのです。

では、子どもが「ここにいたい」と感じる場所には、どんな特徴があるのでしょうか?ここでは、杉本希映氏・庄司一子氏共著の学術論文から、研究結果をご紹介します。

※代表例を抜粋しています。

※調査対象は一般の公立小中高生(不登校生対象ではありません)。

子どもが「ここにいたい」と感じる場所の特徴

- 自分が受け入れられている「被受容感」がある

- 精神的に無理をしないでいられる

- 自分の好きなように行動できる

- ゆっくり物事を考えられる

- 他人に気を使う必要がない

条件①自分が受け入れられている「被受容感」がある

被受容感とは、自分が拒否されていない、自分が受け入れられている感覚です。

「自分はここに居ていいんだ」と思えることが、子どもの居場所としてはとても重要になります。

研究の中では「被受容感」には、以下のような内容があります。

- 自分を本当に理解してくれる人がいる

- 悩みを聞いてくれる人がいる

- 自分は大切にされている

条件②精神的に無理をしないでいられる

2つ目は「精神的に無理をしないでいられる=精神的安定」です。

1つ目の「被受容感」でその場所が自分に合っている感じられれば、同時にこの「精神的安定」も得やすいと考えられます。

似た感情として、以下のようなものもあります。

- 満足する

- 本当の自分でいられる

- 幸せ etc.

条件③好きなように行動できる

3つ目は「自分の好きなように行動できる=行動の自由」です。

他にも似た特徴として、以下のようなものがあります。

- 自分の好きなことができる

- 自分だけの時間がもてる

- 寝ることができる

「寝ることができる」は究極ですね(笑)。ここまでの自由を外の居場所で得るのは難しいですが、ある程度の自由がある方が望ましいのです。

条件④ゆっくり物事を考られる

4つ目は「ゆっくり物事を考えられる」です。例えば、以下のようなイメージです。

- 自分のことをよく考える

- 物思いにふける

- ボーっと考え込むことがある

前項の「行動の自由」とも重なりますが、マイペースに物事を進めたりじっくりと考えたりできることが、子どもの居場所には必要です。

条件⑤他人に気を使う必要がない

そして最後の5つ目は「他人に気を使う必要がない」です。

- 他人のペースに合わせなくていい

- 人を気にしなくていい

- 人に会わなくていい

ほかにもの以上ような特徴があり、研究ではこれらを「他者からの自由」と呼んでいます。

いろいろな子どもたちが集まる場所は、刺激し合える一方で、性格的に気疲れしやすい子どもも多いのでしょう。

不登校中の居場所の基本は「家」

ここまで、子ども自身が「ここにいたい」と感じる場所の特徴をお伝えしました。

簡単にまとめると、「自分を理解してくれる環境で、気を使わずにある程度自由に行動できる場所」です。確かに居心地が良さそうですね(笑)。

加えて、「ゆっくり物事を考えられる」といった「静」的な要素が含まれていることもわかりました。

このような特徴を満たす子どもの居場所。それはずばり「家」です。

前述の研究結果の続きになりますが、子どもたちが「一番の居場所」と感じるのは、どの学年も「自分の部屋」「家」が圧倒的に大多数なのです。

しかも、一般の小中高生を対象とした調査ですから、これが不登校の子どもとなればさらに顕著になります。

もちろん、家庭環境・家庭の事情は、さまざまだと思います。ですが、ここまでご紹介したような特徴をふまえた居場所を整えることが、子どもの心身を整えるために何よりも重要なのではないでしょうか。

ちなみに、先ほどからの研究結果によれば、以下のような傾向があります。

- 小学生は「家族のいる居場所」を好む

- 中高生は「自分1人の居場所」「家族以外の人のいる居場所」を好む

中高生にとっての「家族以外」は、主に「友達」。成長するにつれて、家族に話せないことが増え、代わりに友達の存在感が増してくるのです。

加えて、学年が上がるほど「自分の部屋」の重要性は増してくるようです。

高校生では、「自分ひとりの居場所」が持てる環境、具体的には「自分ひとりの部屋」があれば、家族関係に関係なく「居場所」をそこに見出せる

このように、特に高校生のお子さんであれば、自分ひとりの部屋を設けることが居場所づくりになるのです

ただし、親御さんだけで「子どもにとって居心地のいい家とは」を考え、実行する必要はありません。

お子さんのことをご家庭だけで抱え込まず、「不登校の子ども」の相談ができる専門家・支援機関を利用することで、お子さんも、そして親御さん自身も「よりよい方法」が見つかるでしょう。

新型コロナで加速!教育のオンライン化

学校に行っていれば毎日受けられる授業。では、その代わりとなる勉強はどうしたらよいのでしょうか?

新型コロナの影響により、教育のオンライン化が日本でも加速してきています。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- オンライン家庭教師

- 個別指導塾のオンライン化

それに、日本にはもともと進研ゼミ、Z会、スタディサプリといったあらゆる学年をカバーする総合的な通信教育も充実。こうした通信教育も現在は紙テキストとネット環境のハイブリッドでより質の高い教育を追求、公立の学校のカリキュラムならほぼ全てカバーできるでしょう。

また前述でご紹介した、自宅学習がメインの「通信制の高校」もあります。

とはいえ、学習スタイルは個々の能力や学年によって対策は異なるため、慎重に考えてください。

また、お子さんによっては「勉強は外出して塾で学びたい」と思うことがあると思います。

学校の先生や公的支援機関、不登校の子どもを支援する塾、そして本人とも相談しながら、お子さんにとってよりよい学習方法を探しましょう。

私たちキズキ共育塾でも、不登校の子どもたちに向けて、オンラインの授業を行っています。

SNSで社会とつながる

では家での生活面はどうでしょうか?丸1日家の中で過ごしていると、「このままひきこもりになるのでは…?」と、心配になることがあるかもしれません。

ですが、近年はネット環境が充実していて、ネット普及前の「社会から分断された部屋」とは、かなり異なっていること考えられます。

例えばSNS。これは文字どおりソーシャルなものですから、居場所である自宅にいながら、社会とつながれます。

もちろん悪影響やリスクもありますが、それは不登校でなくても同じこと。スマホ1台で、その向こうには無限の世界が広がっているのです。

SNSなどを使いつつ、家を主な居場所にして過ごしていると、だんだん「物足りない」「つまらない」と感じるようになることもあります。さらに「他の子はどうしてるかな」「勉強が難しいから直接誰かに聞きたい」と思うこともあるかもしれません。

そのような気持ち・状態であれば、少しずつ外へ出て行くことを勧めてみてもよいでしょう。30分の習い事、90分の塾通いくらいから始めてみるのもいいですね。

家が「安心できる居場所」であれば、子どもは家を足掛かりに外の世界に出ていけるようになるのです。

不登校への国の方針|居場所は学校だけじゃない!

日本政府も、教育は「従来の学校だけが全てではない」という方針になっています。

まずはデータを見てみましょう。文部科学省の「令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」 には、以下の数字が示されています。

- 小・中学校における不登校児童生徒:18万1,272人(前年度16万4,528人)

- 高等学校における不登校生徒:5万100人(前年度5万2,723人)

小・中学校の不登校は、実は年々増加しており、18万人は過去最多。高等学校の不登校は多少減ってはいるものの、横ばいともいえる状況です。さらに「隠れ不登校(保健室登校をしている人や、ほぼ毎日「学校に行きたくない」と思っている人)」を含めると、数字はさらに膨らむことが考えられます。

このような現状の中で、政府は2016(平成28)年時点ですでに新しい法律「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」を出しています。(平成29年2月14日施行)

この法律に基づいて文部科学省は、具体的施策に関する通知を出しています。大まかなポイントとしては、以下のようなものがあります。

ポイント①学校に来させることを最終目標としない

まず最も大きな柱が「学校に来させることを最終目標としない」こと。

従来は(特に義務教育においては)「なんとかして学校に来させる」という考え方が根底にありました。

ですが、新しい法律では、そこを目標にせず、最終的には社会的に自立できる大人になってもらう、ことに着目しています。

そのために、学校だけにとらわれず多様な教育の場を確保しようというのが、新しい法律の基本的な考え方です。

ポイント②不登校のリスクをふまえた支援

ポイント1だけを見ると「学校に行かなくても全く問題ない」と捉えられるかもしれません。しかし、注意したいのは「不登校にはリスクがある」ことです。

文科省は、不登校が「学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在する」ことに触れています。

そのリスクを負うのは他でもなく、お子さんご本人です。

「学校に行かないこと」自体は問題ないかもしれません。ですが、その分、学校以外で勉強・相談・コミュニケーションなどの機会を作ることが重要になります。

学校も含めて、「不登校の子ども」の相談ができるところを利用してみてください。私たちキズキ共育塾でもご相談をお受けしています)。

ポイント③学校の環境の見直し

学校以外の選択肢を用意しつつ、お子さんに「学校に戻りたい」意志があれば、戻るに越したことはありません。

特に義務教育は日本社会で自立して生きていくための基礎の基礎。その役割が大きいからこそ「義務」教育となっています。

そこで文科省は、「学校教育の一層の充実を図るための取組が重要」と述べています。例えば、学校には以下のような内容を求めています。

- スクールカウンセラーなどの専門職の活用

- 不登校の初期段階から早めに対応

- 定期的な家庭訪問

- 教育支援センターや民間の施設で教育を受けている場合は、その把握

- 久しぶりに登校してきたら、保健室・相談室・図書館などで受け入れ

- いじめを絶対に許さない、き然とした対応

- いじめを回避するためのクラス替えや転校

つまり、学校に登校してくるまでは家庭や施設に任せているわけでは決してありません。継続的に状況を把握しつつ、「いつでも待っていますよ」と環境を整えることが求められているのです。

学校もよりよい環境へと変わっていこうということなのです。

ポイント④民間施設やNPOとの連携

学校との連携先には教育支援センターなどの公的施設だけでなく、民間施設やNPOとも積極的に連携することが推奨されています。

先ほど紹介したフリースクールや、不登校の子どもを応援する塾なども、それに該当します。

こうした連携により、子ども1人ひとりに合った教育が行われる可能性が広がっていくはずです。

特に不登校の子どもが公的・民間施設で教育を受けている場合には、その学習状況を学校側で把握しておくことで、長期的な支援や進路指導にも役立ちます。親御さんとしても、連携してもらえた方が安心ですよね。

ポイント⑤学校外で教育を受けても出席扱いに

そして5つ目は、注目のポイントは、「学校外で教育を受けても出席扱いにできる」ことです。

これは例え学校に登校できなくても、「別の方法で懸命に努力している子どもを評価したい」という考えからきています。もちろん、出席扱いにするには要件があります。例えば義務教育段階であれば、以下のようなもが挙げられています。

- 本人が希望した場合に学校に復帰しやすい内容であること

- 保護者と学校との連携が十分であること

- 原則として教育支援センター等の公的機関とする

- 特別な事情がある場合は民間施設も考慮する

私たちキズキ共育塾への出席も、「学校への出席」にカウントできた例は多々あります。

さらに公的・民間施設に通所することすら困難な場合に限って、自宅でのICT(情報通信技術)等による学習も出席扱いにすることを認めています。

ただし、この場合は訪問による対面指導とセットで考えなければなりません。

学校(国)側としては、「ICT等による自宅学習を出席扱いとすることにより、不登校が必要以上に長くならないように注意しなくてはならない」と考えているのです。「あくまでも特例的な措置ですよ」と釘を刺しているわけです。

一方で、高等学校における不登校の子どもを学校外の学習で出席扱いにするには、また別の通知が出されています。それによると、以下の内容が要件として挙げられています。

- 将来的な社会的自立を助ける上で有効・適切であること

- 保護者と学校との連携が十分であること

- 原則として適応指導教室等の公的機関とする

- 特別な事情がある場合は民間施設も考慮する

- 通所または入所を前提とする

不登校に関する国の方針をお伝えしてきました(やや堅苦しい表現があったかもしれません)。

政府も「多様な教育のあり方」を認める流れになっていることが、おわかりいただけたかと思います。

「学校がつらい、合わないなら、別の居場所で学んでもいいんですよ」 これが国からのメッセージなのです。

参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。

このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。

このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。

公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら

- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)

私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。

まとめ:不登校中は「居場所づくり」が大切です

不登校中の学校以外の居場所はたくさんあります。

そのため、「不登校になると居場所がない」「居場所づくりは難しい」と悲観的になる必要はないのです。

そして、本来子どもたちが「一番の居場所」と感じる場所は、「自分の部屋」「家」であることもお伝えしました。

特に高校生なら「お子さんひとりの部屋」を設けることが、居場所づくりの一つの対策となるかもしれません。

実際に不登校のお子さんの居場所を探してみると、ご紹介した施設がお住まいの地域にない場合もあるでしょう。

ですが、最初にご紹介した「フリースクール」「教育支援センター」などは全国にありますので、よろしければ利用をご検討ください。

このコラムが、不登校のお子さんの居場所づくりに役立ったなら幸いです。

さて、私たちキズキ共育塾は、不登校のお子さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする塾です。

キズキ入塾に関して少しでもご興味があれば、まずはLINEで友だち追加を。キズキのカリキュラムなど塾についての全般は「資料請求」を。「お名前」「電話番号」「メールアドレス」だけの入力で、電子パンフレットを一発返信させていただきます。

電子パンフレットなら場所を取らないのでとっても気軽。卒業生の声なども載せていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

たとえ自宅から出るのがちょっと大変でも、今はリモートでつながって学べるんです。まずはこのことをわかっていただき、安心していただきたいです。

(参考資料:ホットライン教育ひろしま「校内適応指導教室での個に応じた学習支援」、杉本希映氏・庄司一子氏共著『「居場所」の心理的機能の構造とその発達的変化』、文部科学省「令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」、文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日、文部科学省「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」

/Q&Aよくある質問