通信制高校への編入の条件 学年別にポイントを解説

こんにちは。通信制高校生・不登校・中退などのお子さんを勉強・メンタルの両面から完全個別指導で応援するキズキ共育塾です。

あなたのお子さんは、次のような状況で、通信制高校を選択肢として考えていませんか?

- とある事情で全日制高校へ通うのが難しくなった

- 不登校に悩んでおり、編入や転校を検討している

通信制高校は通学の負担を減らして学びやすい環境を整えており、編入や転入の手続きも比較的スムーズに行うことができます。

このコラムでは、通信制高校への編入・転入で後悔しないためのポイントについて解説します。

また、高1・高2・高3と、学年別に注意したいポイントについてもまとめました。

結論から言うと、通信制高校へは、「学年の切り替わり」で「転入」することがオススメです。(参考:文部科学省『高等学校学習指導要領(平成30年告示)」とその解説』、リセマム『公立高9割以上が最低履修単位数を超えて設定…文科省調べ』)

私たちキズキ共育塾は、通信制高校への編入を検討している人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

通信制高校への「編入」「転入」の違いはなに?

まずは、この「転入」と「編入」の違いから見ていきましょう。

もしかしたらご存知かもしれませんが、念のため通信制高校への「編入」と「転入」の違いについて、ここでは簡単に触れておきます。

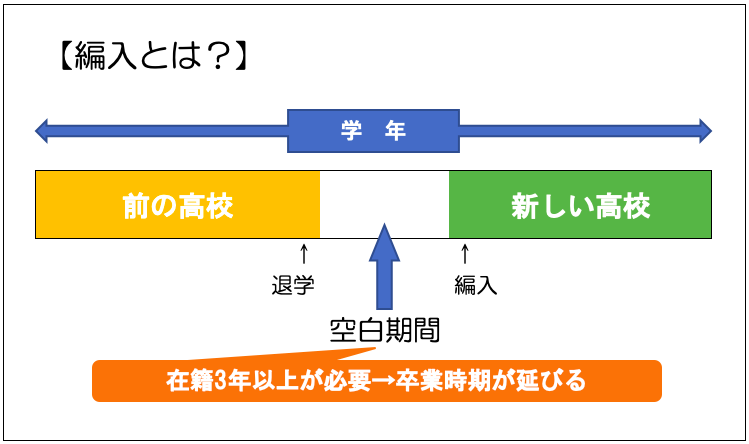

①「編入」は一旦退学してから入り直すこと

編入とは、今までの高校を一旦退学し、新しい高校(通信制など)に入り直すことをいいます。

「編入」の特徴と注意点

- 今までの高校は「中退」したという経歴が残る

- 新しい高校に入るまでの「空白期間」がある

- 卒業時期が最低半年程度は延びる

編入は、一旦退学という形をとるのが最大の特徴です。

そのため、今までの高校については「中退」したことになります。

そして、どこの高校にも在籍しない空白期間ができるため、高校卒業のために必要な「在籍3年以上」という条件を満たすために、結果として卒業時期が延びます。

編入後は、それまでに修得ずみの単位を差し引いて、新たにカリキュラムを編成します。そして、卒業までに必要な単位の修得をめざして再スタートを切ります。

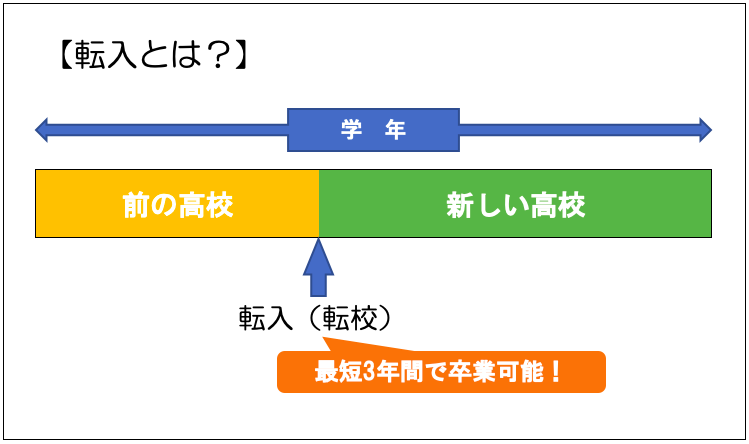

②「転入」は退学せずに学校を変えること

転入は比較的シンプルで、「退学せずに学校を変えること」をいいます。

小中学校で、家庭の事情などで転校するお子さんもいますが、それと同じイメージです。

「転入」の特徴と注意点

- 「中退」にはならない

- 高校の在籍期間に切れ目がない

- 周りと同じように最短3年間で卒業できる

転入は在籍期間に切れ目がないため、スムーズにいけば通算・最短3年間で卒業できます。

転入後の単位の扱いについては、編入の場合とほぼ同じで、それまでに修得ずみの単位を差し引いて、新たにカリキュラムを編成します。

図で見ると分かるとおり、転入の方が流れとしてはシンプルでメリットも大きいです。

もし転入を検討される場合は、ちょうど学年の切れ目となる4月で転入する、という形が理想かもしれません。

通信制高校へ編入・転入する際のポイント【学年共通】

この章では、通信制高校へ編入・転入する際のポイントについて解説します。

ポイント①退学届よりも次の学校選びを優先

退学届を提出する前に、できれば次の新しい学校選びを先に進めましょう。

次の新しい学校の目処が立っていると、その学校から今後の高校卒業までの道のりについて具体的なアドバイスが得られます(スクーリングは週○日、卒業は3月で間に合うかなど)。

通信制高校という大枠の仕組みは一緒ですが、学校ごとに細かい点はそれぞれ異なります。

早めにいくつかの学校に目星をつけ、編入・転入に向けて動き出すのがよいでしょう。

また、学校によっては出願できる地域が限定されることがあります。合わせて確認しておくことが必要です。

ポイント②編入は「入学時期」をチェック

次に入学時期のチェックです。

- 転入は「随時」できることが多い

- 編入は時期が限定されていることも多い

よって、編入を考えている場合は、学校選びの際に入学時期もしっかりと確認しておきましょう。

編入時期がかなり先になる場合は、それだけ空白期間も長くなります。

編入学時期の例

| 学校名 | 入学時期 |

|---|---|

| NHK学園高等学校 | 前期出願1月〜4月頃 後期出願8月~9月頃 |

| ヒューマンキャンパス高等学校 | 随時(主には4月/10月) |

| ルネサンス高等学校 | 4月、7月、10月、1月(年に4回) |

このように、学校によって編入時期は異なります。

傾向として、おおむね春と秋には編入できることが多いようです。この入学時期を見据えて早めに学校選びを進めるとよいでしょう。

ポイント③学費を抑えるカギは「単位数」

続いては、学費を抑えるためのポイントについてお話ししておきます。

通信制高校の学費は、基本的に単位数を元にして計算されます。(例)「授業料」:単位数×1万円

学費は「授業料」のほか、「施設設備費」「スクーリング費」「諸経費」などもかかりますが、こちらは単位に応じてではなく、固定で必要な費用になります。

よって、学費を抑えるには、「授業料」を決める元となる「単位数」がカギ、ということになります。

では、どのように単位数を減らせばよいのでしょうか?

それは、今までの全日制高校の方でなるべく多くの単位を取得することです。

少し極端ではありますが、以下のようにシミュレーションしてみましょう。

高校2年生の1月頃、欠席が多くなり転向を検討

- A. そのまま2月で通信制高校に転入

⇒引き継ぎできる単位:高1の分だけ(約30単位目安)

⇒通信制高校では:全74単位-30単位=残り44単位分の授業料が必要 - B. 3月末まで何とか出席日数を確保し、年度の切り替わりで通信制高校に転入

⇒引き継ぎできる単位:高1の分と高2で何とか確保できた分(例えば50単位)

⇒通信制高校では:全74単位-50単位=残り24単位分の授業料でOK!

こちらのシミュレーションでは、数ヶ月ずれただけでも、修得単位に20単位の開きが出ました。

これは、全日制高校では、通常「学年の最後に単位を認定」するしくみになっているからです。

このような高校の単位のしくみについては、次章で解説します。

通信制高校の学費については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

そもそも高校の単位のしくみって?

まず高校の単位の大原則として、「高校卒業までに74単位を取ることが必要」です。

それぞれの学校は、これを大原則として、卒業までに必要な単位を決めることができます。

単位の計算については、高等学校学習指導要領に、標準的な計算が定められています。

単位については、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。ただし、通信制の課程においては,5に定めるところによるものとする。

つまり、1回50分の授業を35回受けて1単位が取得できるということです。

もう少し詳しく見てみましょう。

全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は、年間35週行うことを標準とし、(以下省略)

全日制の課程における週当たりの授業時数は、30単位時間を標準とする。

全てまとめると、以下の通りです。

- 1回50分の授業を週に30回受ける

- 年間35週にわたって授業がある

- 30コマ×35週の授業を受けることで、年間で30単位を取得

これが、全日制高校の標準的な計算方法です。

これに成績が加味されて、通常学年の最後に単位の認定が行われます。

通信制高校の単位の計算について

通信制高校は、毎日の授業を基にして単位を計算することができません。

そのため授業の代わりに、以下を基にして単位を計算していきます。

- 添削指導(レポート提出)の回数

- 面接指導(スクーリング)のコマ数

通信制高校のレポートやスクーリングの標準【1単位あたり】

| 教科・科目 | レポート(添削指導) | スクーリング(面接指導) |

|---|---|---|

| 国語,地理歴史,公民及び 数学に属する科目 |

3回 | 1コマ |

| 理科に属する科目 | 3回 | 4コマ |

| 保健体育のうち「体育」 | 1回 | 5コマ |

(引用:文部科学省『高等学校学習指導要領(平成30年告示)』)

通信制高校は、単位の認定時期についても年度末の1回だけでなく、複数回設けられていることが多いです。

補足:高校は3年以上の在籍が必要です

補足として、高校の在籍期間は3年以上と決まっています。

高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。

ですから、通信制高校で猛勉強して単位を早く取ったからといって、「早めに卒業する」という訳にはいきません。

全日制・通信制など合わせて3年以上在籍し、なおかつ決められた単位を修得して、はじめて卒業することができるのです。高1の編入・転入で注意したいポイント

高1は、いわゆる「再スタート」の年です。

高1の途中で全日制高校を中退した場合、実はまだ1年間の学習を終えていないため単位を修得できていません。

新しい学校で引き継ぐ単位はまだ無いため、「編入」ではなく「再入学」として1から再スタートすることになります。

単位は、基本的に年度末に1年分の成果を見てから「認定」されます。

厳密にいうと、高等学校学習指導要領(平成30年告示)によれば、「学年の途中でも学期ごとに単位を認定することもできる」とされています。

ですが、それは1つの学期である科目の授業を集中的に行った、といったような例外的な場合のみに適用されます。

それに、学期ごとの単位認定は学校としての義務ではありません。対応してくれるかどうかは学校により異なります。

そのため、高校1年の途中で退学に至った場合は基本取得単位はない、と思っておいた方がよいでしょう。

一方、転入する場合はどうでしょうか。

高1の途中での転入は、まだ単位を持っていないという点では再入学と同じです。

しかし、通信制高校では「転入は随時受け付けている」ことが多く、比較的柔軟に転入まで進めることができます。

そして、高校に在籍していない「空白期間」がないため、順調にいけば全日制の高校生達と同じく3年間で卒業することができるでしょう。

補足として、高1の学年末(1年生の成績確定後)に編入・転入する場合は、単位が認定されますので、次の学校に引き継ぐことができます。

高2の編入・転入で注意したいポイント

高2は、「単位引き継ぎの年」と言えます。

高2の途中で全日制高校から通信制へ編入・転入する場合、高1で頑張った分の単位を引き継ぐことができます。

ただし高2になってから受けていた授業の分の単位を引き継ぐことはできません。

高1のところでお伝えしたとおり、通常単位は学年の最後に認定されます。

そのため、高2で学んでいた分は、単位認定されていないことが多いです。

高2で「編入」した場合の流れ

- 編入受け入れ時期のタイミングを見て編入学

- あと卒業までに必要な単位数を修得できるようカリキュラム編成

- 卒業は最低でも半年程度は延びる

高2で「転入」した場合の流れ

- ほとんどの学校で随時転入可能

- あと卒業までに必要な単位数を修得できるようカリキュラム編成

- スムーズにいけば通算3年で卒業

補足ですが、高2の学年末に編入・転入する場合は、高2までの単位をすべて引き継ぐことができます。

高3の編入・転入で注意したいポイント

高3は、「ラストスパートの年」です。

全日制高校で高校3年生まで進学できたならば、卒業まであと少しとなります。

できれば編入・転入に踏み切る前に、不登校対応施設で学ぶなどの方法がないかなど、一度検討しておきましょう。

ですが、既に出席日数が足りないなどで編入・転入を考えるケースもあると思います。

高3の途中で全日制高校から通信制へ編入・転入する場合、高2までに頑張った分の単位を引き継ぐことができます。

ただし、高3になってからの授業の分の単位は、特別な場合を除いて原則引き継ぐことはできません。

この単位引き継ぎの考え方については、高1・高2のところでお伝えした内容と同じです。

加えて、高3となると卒業までのラストスパート期であることから、特に以下の点には注意しましょう。

- 「編入」を選択すると、次の3月での卒業は厳しくなる(9月末卒業など)

- 「転入」は3月卒業に向けて残りの単位を全て修得できるかがカギ

- 高3後期になると、「転入」でも卒業がずれ込む可能性大

- 大学等への進学を希望するなら、受験勉強も加わって慌しくなる

「転入」とは、基本的に通算3年間で卒業できるのが特徴でした。

ですが、高3後期で転入すると、卒業が後ろにずれ込む可能性が高くなります。

なぜなら、通信制高校で単位を修得するためには、「添削○回・面接指導○回」などをこなす必要があり、ある程度の期間が必要だからです。

もし、ラスト4ヶ月で猛勉強したとしても、なかなか難しいということになります。

高校3年生は、就職や大学への進学を控えた大切な時期です。

スムーズに希望する道を進めるように、できるだけお子さんをサポートするように心がけましょう。

通信制高校へ編入・転入するメリット

この章では、通信制高校への編入・転入を迷っているご家庭のために、どのようなメリットがあるのかをご紹介します。

メリット①体調を崩しがちな生徒でも学びやすい

- どうしても朝起きれない

- 毎朝お腹が痛くなる

このように、体調を崩すことが多く、高校への通学が難しいというお子さんもいるでしょう。

しかし、それは通信制高校に転校することで解決する可能性もあります。

通信制高校では、毎日通学する必要がないため、体の負担がかなり軽減されます。

ですので、学習の方は体調を見ながら、自宅中心でマイペースに進めてみましょう。

これまで体調を崩しやすく、勉強に集中できなかったお子さんでも、比較的安心できるようになるのではないでしょうか。

メリット②前の学校で取った単位を活かせる

ここまでご紹介してきましたように、転入や編入をすると前の学校で修得した単位を活かすことができるのも大きなメリットです。

全日制高校で取得した単位も合算して、効率的に高校卒業を目指すことができます。

- 単位は1コマ50分授業×35回で1単位として計算するのが標準。

- →そして全日制の授業活動は、週30コマ×年間35週が標準。

- →単純計算すると、全日制では年間におおよそ30単位修得できることになります。

- →例えば高1で30単位修得できれば、全74単位-30単位=残り44単位

上記のような場合、あと44単位で卒業が見えてきます。単位の引き継ぎができるのは大きいと言えるでしょう。

メリット③学業面をマイペースで進められる

高校の学習内容が難しく、学業面での理由で、高校が通いづらい場所になった人も多いでしょう。

通信制高校も同じ高等学校ですから、学習の量や質は全日制・定時制と同じであるべき、という考えが根幹にあります。

ですが、通信制は現役の高校生だけでなく、社会人・高齢の人など、さまざまな背景を持つ人たちの学びの場にもなっています。

このことをふまえ、通信制の学習内容は、より基礎的な内容となっているのが特徴です。

そのため、一度勉強にブランクがあったとしても、学習が進められるように工夫がされています。

ちなみに、入学時の選考については、それほど対策は必要ありません。

- 選考は面接だけのところも多い

- 学力テストを行う場合、確認の意味合いが強い

このように、通信制高校の入学選考は「落とすためのテスト」ではありません。

メリット④通学日数を選べる

学校での先生や友達、先輩・後輩との人間関係で、学校生活で疲れやすい人もいると思います。

クラス替えなどのタイミングで、今まで慣れた環境が一新されて、気を使う機会が増えて疲れることもあるでしょう。

しかし、通信制高校なら自宅学習がメインになるため、周囲に気を使う機会も減ります。

さらには、学校にもよりますが、スクーリングの日程を「月○日・週1日〜3日」などといったように、選択することが可能です。

大学進学コースなどによっては、週3日などと限定されていることもあります。この点は資料請求などを通じてあらかじめ調べておきましょう。

通信制高校へ編入・転入するデメリット

メリットの一方で、通信制高校へ編入・転入する上では、デメリットもあります。

そこで、ここからは通信制高校への編入・転入のデメリットについて解説します。

ここまで紹介してきたポイントと同じ部分もありますが、改めてまとめましたので参考にしてみてください。

デメリット①編入はいったん「中退」の扱いになる

まずは、編入のデメリットからご紹介します。

編入とは、前の全日制高校を一旦退学して、新しい高校に入り直すことです。

つまり、編入はいったん高校を「中退」したという扱いになります。

これがデメリットが表面化するのは、次のような場合が考えられます。

- 履歴書を出すとき

- プロフィールや経歴書を出すとき

履歴書を書くのは、主に就職のときです。

また、社会人になってから、プロフィールを公開する機会があるかもしれません(もちろん、全て公開する必要はありません)。

あるいは、仕事や資格の関係で、官公庁などに「経歴書」といった書類を出すことも多いです。

もしこの点が気になる人は、編入ではなく転入を選択すれば、「中退」ではなくなります。

ちなみに、筆者は人事採用を間近で見て、実際の採用も経験してきました。

これは個人的な意見ですが、途中で高校を転校していれば、編入・転入に関わらず履歴書には2つの高校名が並ぶことになります。それを見て、まず採用担当としては、「高校に入り直したんだな」という事実を認識します。

その際、1つ目の高校に「中退」と書いてあるかどうかは重要視しません。中退かどうかは制度上のことであって、「入り直した」という本質は同じだからです。

注目ポイントはむしろそこではなく、「その後ちゃんと卒業できたかどうか」。

「いろいろあったけど卒業した」「未来に向けてこんな意欲がある」

このあたりが重要ポイントになるかと思われます。

デメリット②編入は「卒業」が延びる

次も編入のデメリットです。

編入はどこの高校にも在籍していない「空白期間」があります。

その分、卒業時期が本来の3月より延びることになります。

高校は3年以上在籍しないといけない決まりになっているためです。

実は通信制高校は、卒業時期が3月・9月などと、決まっているところが多いです。

全日制高校のように3月だけ、というところもあります。

ですので、3月を見送った場合は、最低でもその半年後の9月となるのが一般的です。

単位の取得状況や学校の卒業制度によっては、さらに1年後の3月になることもあるでしょう。

デメリット③世間にあまり知られていない

3つ目のデメリットは、通信制高校全般に対して言えることです。

通信制高校は世間に知られていない側面があるため、周りの人とのやりとりでわずらわしさを感じることがあるようです。

- 今日は学校に行かないの?

- どんな高校に通ってるの?

- 通信制ってどういう学校?

- 何で通信制高校に通ってるの?

このようにいろいろ聞かれるたび、うまく答えるのに苦労することもあるかもしれません。

特に、これまで通ってきた全日制高校が進学校や名門校であった場合、周囲の視線は少なからず変わってくるでしょう。

もちろん、相手も悪気があって聞いてくる人ばかりではないでしょう。

しかし、残念ながら、人を肩書きで見る人が多いのも事実です。

ですが、通信制高校は、国が認めた制度なのでネガティブに考える必要はありません。

自分なりにきちんと学んで、生活が充実しているのであれば、堂々と答えましょう。

デメリット④勉強が比較的やさしい

通信制高校は学習内容が比較的やさしいため、お子さんによっては「簡単すぎる」と逆に大学進学が不安になることもあります。

そんなときは、通信制高校の他に、塾などを利用するとよいかもしれません。

特に、「不登校や高校中退などからの大学受験対策」に力を入れているところなら、より安心です。

集団授業を行う塾が苦手な場合は、オンライン対応の個別指導塾がオススメです。

マンツーマンで自分のレベルに合わせた指導が受けられるので、大学受験に向けて効率的に勉強を進められるでしょう。

通信制高校の就学支援金制度

高等学校の学費を一部負担する「就学支援金」制度は、通信制高校に通う人でも利用ができます。

ここからは、その内容や対象となる人の条件や支給額などをご紹介していきます。

①高等学校等就学支援金(就学支援金)とは?

高等学校等就学支援金(就学支援金)とは、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。

就学支援金の対象となれば、公立の通信制高校の授業料は一律無償化となります。

私立の通信制高校でも、2020年(令和2年)4月からの制度改正によって、授業料が実質無料化する世帯が大きく拡大しました。

詳細は、文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」をご覧ください。

②対象となる人、条件

公立私立問わず、高校等(高専、高等専修学校等を含む)に在学する、日本国内に住所のある人が対象です。

ただし、次にあてはまる場合は就学支援金が対象とならないこともあります。

- 高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒

- 一定の基準を超える収入(世帯年収が910万円以上)がある世帯の生徒

- 専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生 ※専攻科とは、高等専門学校を卒業した者等が、より深く学び・研究する課のこと (専攻科については別に授業料等に対する支援があります) ※別科とは、本科とは別の短い期間で簡易的で特別な技能教育を行う過程のこと ※科目履修生とは、大学や大学院で正式に入学せずに、科目単位で履修する者のこと(主に社会人向け) ※聴講生(制度)とは、大学などの授業科目の一部を聴講することができる制度のこと。単位の履修はできない(主に社会人向け)

③支給額

支給額は、公立と私立では異なります。

公立高校

- 全日制は月額9,900円

- 定時制は月額2,700円

- 通信制は月額520円

私立高校

- 全日制・定時制・通信制ともに月額9,900円

- 定世帯所得や通う学校種によって、加算支給される場合がある

ただし、所得基準の判断方法や提出期限については各学校、都道府県によって異なります。くわしくはお住まいの都道府県に確認してみましょう。(参考:文部科学省「高等学校等就学支援金制度 支給期間・支給限度額一覧(PDF)

④申請方法

入学時の4月に必要な書類を、学校またはお住まいの都道府県に提出します。

申請には、オンラインもしくは紙での提出の2通りがあります。

①オンライン

高等学校等就学支援金は、文部科学省「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」にて、オンラインによる申請ができます。

ただし、学校によってはオンラインに対応しておらず、紙での申請のみ受け付けている場合があります。

詳細は通っている学校に確認が必要です。

また、ログインには学校から配布される「ID・パスワード」が必要ですので、事前に確認しましょう。

②紙での申請

紙による申請を行う場合は、次の書類の提出が必要です。

- 受給資格認定申請書

- マイナンバーカードの写し等

申請書は、入学される高校等から入学説明会時や入学後に配布されます。

詳しくは、学校のある都道府県や高校に確認してください。

通信制高校への入学・転入・編入の手続きと必要な書類

通信制高校への入学・転入・編入の手続きには、次のような書類が必要です。

在学している(していた)学校で用意してもらうもの

- 在籍証明書

- 成績・単位修得証明書

自分で用意するもの

- 入学願書

- (公立の場合のみ)住民票記載事項証明書

「成績証明書」「単位取得証明書」は在籍している(していた)高校で用意してもらいます。

申請の方法は、担任の先生などに聞いてみましょう。

また、学校によっては、「入学用の作文」などその他にも必要となる書類があります。学校のホームページや資料請求などをして確認が必要です。

通信制高校の学習環境とサポート体制(特色や選び方)

「通信制高校の編入・転入を考えているが、どんな学校を選んだらいいのかわからない」

そんなふうに悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

通信制高校の中でも、学校によって、次のようにさまざまな特色があります。

①学習のサポート体制がしっかりしている学校

自主的に勉強する、という新しい環境に慣れるための日常的なサポートを行っている学校があります。

具体的には、個別面談の実施や小学校の内容からの学び直し、一人ひとりに寄り添うチューター制度などです。

また、通信制高校の学習支援などさまざまなをサポートを行う「サポート校」というのもあります。

サポート校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

②スクーリング日が柔軟に選べる学校

スクーリング日を柔軟に選べる学校は多くあります。例えば、週に1回から始めて、通学に慣れてきたら週3回などに増やしていく、などということが可能です。

不登校の経験がある人など、自分のペースで通うことができるので、無理なく学校に通えるかもしれません。

③交流やクラブ活動が盛んな学校

部活動やクラブ活動が充実している学校もあります。

運動部や文化系の部活などはもちろん、オンラインで参加できるeスポーツに関する部活もあります。

通信制高校でも友人を作りたい、交流を持ちたいという人は、そういった活動が盛んな学校を選んでもよいかもしれません。

④不登校の人に向けたカウンセリングやコースがある学校

不登校の経験がある生徒へのサポートや、教員がカウンセリングやメンタルヘルスの資格を持っている学校があります。

また、個別指導制や担任制などを取り入れている学校もあり、一人ひとりに寄り添ったスタイルで学ぶことができます。

不登校状態にある人に通信制高校がオススメな理由については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

⑤発達障害の理解があり、受け入れ体制のある学校

発達障害などに関する知識や支援体制が豊富で、受け入れ体制がある学校もあります。

生活面・メンタル面に不安のある場合でも、状況に合わせて学習を進めることができます。また、進学や就職を見据えて、自立に必要なトレーニングができる環境が整っている学校もあるようです。

以上、ご紹介したのは一例です。学校ごとに特色や細かなサポート内容も異なります。

何よりも、自分に合った通信制高校を探すことが大切です。資料請求をしたり、オープンキャンパスに行ったりして、合う学校を探してみましょう。

公立や私立の違いについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

通信制高校生の、授業時間以外のオススメの過ごし方4選

通信制高校は、全日制高校と比べて自由な時間が多いのが特徴です。

「何をしたらいいのかわからない」「時間を持て余す」

編入や転入にあたり、そんな悩みを抱える人は、自由な時間の過ごし方を工夫することで、有意義に過ごせるかもしれません。

ここからは、「授業時間以外のオススメの過ごし方4選」をご紹介します。

過ごし方①習い事や趣味の時間を大切にする

趣味の活動をして過ごすこともオススメです。

趣味とは言えなくても、「好きなこと」「やってみたいと思うこと」があれば、ぜひやってみましょう。

キズキ共育塾で聞いた趣味の実例には、次のようなものがありました。

- 絵を描く

- 好きなアーティストを応援する

- 映画、ドラマ、アニメを観る

- 音楽を聴く

- 登山や釣り

- パズル制作

特にインドアでできる趣味については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

過ごし方②アルバイトをする

アルバイト先では、学校ではできない経験がたくさんできます。

例えば、接客、料理、レジ打ち、品出しなどです。

また、アルバイトには、学校よりも多様な立場や年齢の人が集まっています。

「学校ではできなかったことや、知り合えなかった人」を通じて、楽しく過ごせると同時に、自分の向き不向き、価値観、将来のことなどを考えるきっかけをつかめるかもしれません。

学校ではうまくいかなくても、アルバイト先では楽しく過ごせるというケースは少なくありません。

また、「お給料をもらえること」で、自己肯定感が上がったり、お金を使ってできることが増えたりします。

過ごし方③体を動かしてみる(運動)

体を動かすことも大切です。

一人でできる運動もたくさんありますし、人との交流が嫌でなければ地域のスポーツチーム・クラブやジムなどに通うことも考えられます。

施設が必要なスポーツの場合、公立の施設は安価で利用できることが多いです。

以下、キズキ共育塾で聞いた実例をご紹介します。

運動が好きじゃない人向きの、一人でできる軽い運動

- 散歩

- 軽い筋トレ、ヨガ、ダンスなど

運動が好きな人向きの、一人でできる運動

- ジョギング

- 自転車

- 水泳

- ボルダリング

運動が好きな人向きの、交流もある運動

- テニス

- バドミントン

- バスケ

- 柔道、剣道

- サッカー

- ダンス

運動は体力づくりや体調管理になりますし、憂うつなときは気分を吹き飛ばす効果もあります。ただし、無理をしないように気をつけましょう。疲れすぎない程度に楽しむことがポイントです。

ただし、無理をしないように気をつけてください。疲れすぎない程度に楽しむことがポイントです。

また、気分が落ち込みがちな人は、朝日を浴びる時間帯に20分ほど散歩をすると、抑うつ(よくうつ。気分の落ち込み)を軽減できます。

運動は体力づくりや体調管理になりますし、憂うつなときは気分を吹き飛ばす効果もあります。ただし、無理をしないように気をつけましょう。疲れすぎない程度に楽しむことがポイントです。

どうしても運動ができない人は、朝日を浴びるだけでも構いません。ぜひ試してみてください。

過ごし方④塾を利用してみる

「自分で勉強を進められない」、「進め方がわからなくて不安だ」という人は、塾や家庭教師などを利用してみてもよいかもしれません。一人ですべて管理するのはとても大変です。

通信制高校の勉強をサポートできる塾は、たくさんあります。

私たちキズキ共育塾も、通信制高校への入学・転校や、勉強のサポート、通信制高校からの大学受験についても無料で相談を行っています。

あなたと一緒に、あなたのペースに合わせて勉強を進めることができます。気になる方はお気軽にご連絡くださいね。

レポートを出せるか不安…そんなときはキズキがサポートできます

通信制高校では、日々のレポートの提出が必要になってきます。

学校へ通う時間が少ない分、レポート(添削指導)という形で学習状況を確認する必要があるからです。

通信制高校への編入・転入を考える中で、次のような不安を抱えていませんか?

- レポートを溜めて、優先順位がわからない

- 入学したばかりで、どの科目から始めていいのかわからない

- 相談相手がいないので、これからやっていけるかが不安

通信制高校では、科目ごとにたくさんのレポート作成が必要です。

その中で、自分で優先順位を付けてこなしていくことを難しく思う人もいます。

どのレポートから取り組んでいくかなどの「優先順位」や、どんなペースでこなしていけばいいかなどの「ペース配分」などは、勉強を進めるにあたり大切になってきます。

自分の特性やペースに合わせて、相談できる塾などに通いながらレポートをこなしていくのもオススメです。

私たちキズキ共育塾もその一つです。

それぞれの科目の勉強法や、あなたのニーズに合わせて一緒に取り組むことができます。また、あなたが通っている通信制高校の教材を使うことも可能です。

相談相手がいないという人は、キズキの講師と一緒に相談しながら勉強を進めることで、不安が解消されるかもしれません。

また、塾は次のような人にもオススメです。

- 通信制高校の勉強よりも、より高度な内容を学びたい

- 大学受験を目指したい

- 英検などの資格試験を目指したい

しっかりと学力をつけたいという人は、塾や家庭教師をサポーターとして賢く利用することも大切です。

通信制高校で大学受験勉強するためのコツについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

通信制高校卒業後の進路

通信制高校を卒業後の進路は、大学に進学したり、就職をしたりとさまざまです。

令和元年度の文部科学省の調査によると、通信制課程の卒業後の状況は、次のとおりです。参考:文部科学省「高等学校通信教育の現状について 参考資料2 高等学校通信教育の現状について(令和2年度)」(令和2年5月1日現在、令和元年度間に卒業した者)

- 大学等進学者:17.6%

- 専修学校(専門課程)進学者:23.3%

- 就職者:23.1%

ここからは、通信制高校を卒業した後の進路である「進学」や「就職実績」についてご紹介します。

進路①進学

通信制高校に通いながら大学を目指すことは、十分に可能です。

通信制高校からの大学進学については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

私たちキズキ共育塾の生徒さんにも、大学に合格した通信制高校生はたくさんいます。大学受験合格速報では、通信制高校に通いながら大学に合格した人たちの声もご紹介しています。

進路②就職

キャリア教育(就職のための教育)に力を入れている通信制高校も多くあります。そうした高校では、専門的で実践的な内容を学べるほか、就職のためのサポートも受けられます。

参考として、総務省発表の平成29年度「高等学校(通信制)卒業者の職業分類別就職者数」によれば、通信制高校生の就職先として多いのは次のような仕事です。

- サービス職業従事者(宿泊業、飲食サービス業など)

- 生産工程従事者

- 販売従事者

専門性を活かした就職先が多い、と言えるのではないでしょうか。

まとめ〜本人の希望に合わせてより良い選択を〜

一番のオススメは、「学年の切り替わり」での「転入」です。お子さん本人の希望と心身の状況に合わせて、より良い選択ができるといいですね。

『キズキ共育塾』は、通信制高校での勉強をサポートする個別指導塾です。

不登校・中退など、さまざまな背景のある生徒さんが目標に向かって勉強をしています。

通信制高校では自宅学習がメインとなるため、どうしても孤立しやすいと思います。

もし、勉強に不安がある場合は、お気軽に私たちキズキ共育塾までお問い合わせください。

Q&A よくある質問