発達障害のある人に手厚い大学とは? 見極めるポイントや支援内容を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたはお子さんに発達障害があり、どんな大学・短大が向いてるのかお悩みではありませんか?

近年は、発達障害のある学生への支援体制が手厚い大学も多くあります。入学前の相談ができる大学もあります。

また、発達障害のある人とそのご家族への支援を提供している支援機関も増えています。

大学生への奨学金支援などを行う日本学生支援機構のウェブサイトにも「障害学生支援(障がい学生支援)」のページが設けられるようになっています。

このコラムでは、発達障害のあるお子さんの大学受験について不安を抱えている親御さんに向けて、発達障害のある人への支援が手厚い大学の特徴や支援例、よくある困りごとの例と対策、大学以外の進路の例などについて解説します。あわせて、発達障害全般の相談ができる機関も紹介します。

このコラムが、お子さんの大学選びの一助となると思います。

発達障害そのものの解説と発達障害のある人に向けた大学受験のアドバイスについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

私たちキズキ共育塾は、発達障害のあるの人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害の特性に関連する大学生活と高校生活の違い

そもそもなぜ、発達障害のある人に手厚い大学が求められているのでしょうか?

この章では、発達障害の特性に関連する大学生活と高校生活の違いについて解説します。(参考:小谷裕実・村田淳・編著『高校・大学における発達障害者のキャリア教育と就活サポート』)

違い①生活基盤

高校までは、遅刻や欠席があったり、提出物が遅れていたり、体調が悪そうだったりすると、学校から家族に連絡が行くことは珍しくありません。

一方、大学生活では欠席したからといって、日常的に学校が連絡することはありませんないでしょう。

そのため、食事・就寝・起床、体調管理や持ち物管理などを、学生本人が行う必要がより増していきます。

また、一般的には、金銭面の管理の必要性も増すでしょう。特に一人暮らしを始める場合には、家事や光熱費の管理なども必要となります。

違い②修学システム

多くの高校では、学校が定めた時間割に従って学び、定期テストの点数や出席日数が基準をクリアすれば進級・卒業ができます。なお、単位制の高校を除きます。

一方大学では、どの授業を受けるのか、自分で時間割を決めて申請します。

時間割そのものに加えて、進級・卒業のためにどの授業が必須なのか、授業の実施場所がどこか、移動に無理がないかなども考える必要があります。

また、申請できる期間も限られています。

違い③クラス・学級制度の有無

多くの大学では、高校までのようなクラス・学級はありません。

つまり、平日に毎日会うクラスメイトや担任もいない、ということです。

休み時間や人間関係が高校までよりも自由になる一方で、誰とどのように過ごすかを自分で考え、友達がほしいなら積極的に動く必要が生じます。

また、担任がいないことから、各授業の休講情報や試験日程なども、大学構内の掲示板やウェブサイトなどを自分でチェックして情報収集を行う必要があります。

補足:周囲の人に相談しましょう

以上の高校と大学の3つの違いは、発達障害のない学生でも、戸惑い、ミスをすることが珍しくありません。

そして、多くの学生は、自分一人でなんとかしているのではなく、大学職員、教員、友人、先輩など周囲の人と相談をしながら状況に対応していきます。

お子さんに発達障害があるために、「一人じゃ大変かも…」とお思いかもしれませんが、程度の差はあれみんなも周りを頼りあっていると思うと、少し気が楽になるのではないでしょうか?

発達障害のある学生への支援が手厚い大学とは?

発達障害がある場合、どのように大学を選べばいいのでしょうか?

この章では、発達障害のある学生への支援が手厚い大学について解説します。

前提:キーワードは障害学生支援

発達障害のある学生に手厚い大学を探す上でのひとつのキーワードに、障害学生支援があります。

文字どおりではありますが、障害学生支援という窓口では、発達障害を含む障害のある学生の支援経験がある職員や専門知識を持つカウンセラー、ソーシャルワーカーなどがいることが期待できます。

ただし、もちろん、大学によって窓口や取組の名称が違うことはよくあり、内容も異なります。

気になる大学があるなら、実際の障害学生支援の取組について、大学のWEBサイトを確認したり、オープンキャンパスや学校説明会に参加して職員に聞いてみたりすることをオススメします。

障害学生支援の取組がない、または支援が薄い大学には、進学しない方がいいということではありません。

大学のサポートが薄い場合には、大学外での支援が考えられますので、そちらと話をしてみましょう。

また、大学による手厚いサポートがある場合でも、別の観点のサポートがわかることもありますので、いずれにせよ、学外の支援機関とは話してみた方がよいと思います。

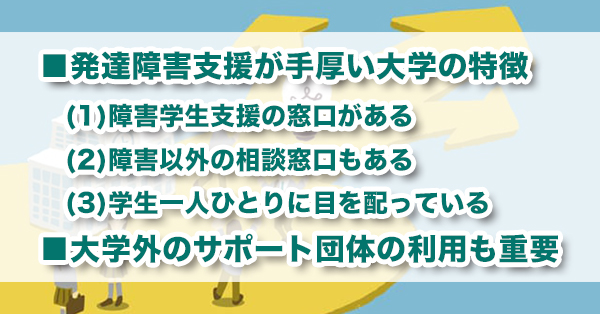

発達障害のある学生への支援が手厚い大学の特徴

一般的には、以下のような特徴を持つ大学は、発達障害のある学生へのサポートが手厚いと考えられます。

特徴の例

- 障害学生支援(障がい学生支援)の窓口がある

- 障害以外にも、修学・履修、授業、進路・就職、健康・心理、ハラスメントなどの相談窓口がある

- 小規模で、学生一人ひとりに目を配っている

大学での発達障害のある学生への支援・配慮

発達障害のある学生への支援が手厚い大学では、以下のような手厚いサポートが行われています。(参考:小谷裕実・村田淳・編著『高校・大学における発達障害者のキャリア教育と就活サポート』)

大学による発達障害者へのサポート

- 授業担当教員への配慮依頼(基本的特性の理解など)

- ICレコーダーによる授業録音の許可

- 板書の写真撮影の許可

- 授業内での指示(試験等の重要な情報)の、板書や書面による伝達

- レポートなど、提出物の提出期限の確認

- 書籍・教材などの電子データ化(テキストデータの配布)

- 座席の確保、授業中の入退室などへの対応

- 席位置の配慮や、教室内での簡易的なパーテーションの使用許可

- グループワークが必要になる場合の調整

- 実験や実習時の、事前の教室確認や手順の確認

- ノイズキャンセリングヘッドフォンなどの支援機器の使用許可

- 読み上げソフト・音声入力ソフトなどの使用許可

- 筆記の代替措置としてのパソコンなどの使用許可

- ノート作成や実験などの作業における人的補助

- 授業の本質を変えない範囲での、成績評価方法の変更

- 試験時間の延長

こうした手厚いサポートがあると知っておくことで、大学受験・大学進学の不安が和らいでいくのではないでしょうか?

そのほか、発達障害のある学生に大学が行っているサポートについて総務省が資料を発表しています。興味があれば以下からご覧ください。

参考記事:総務省「障害のある学生等に対する大学の支援に関する調査」

参考記事:総務省「障害のある学生等に対する大学の支援に関する調査(報道資料版)」

発達障害のある大学生によくある困りごとの例と対策

大学でのサポートが手厚い場合でも、サポートを受けつつ、お子さん自身が取り組む必要のある困難や対策もあります。

この章では、より具体的に、発達障害のある人の大学での困りごととして挙げられることの多い、出席やレポートについて、お子さん自身が行う対策も含めて紹介します。

ご紹介する内容は、まず、発達障害の特性に伴う困りごとには、対策があるという安心材料にしてください。

その上で、あなたのお子さんの困りごとと対策については、学生相談窓口、障害学生支援窓口、大学外のサポート団体などと話をする中で、より具体的にわかっていくはずです。

①出席

発達障害のある人が大学で感じる困りごとの1つ目は、出席がうまくできず授業の単位が取れないです。

そのよくある原因と対策の例をご紹介します。

原因(1) 起きられない

対策

- 朝の授業を可能な限り減らす

- 起床から外出までにかかる時間を短縮する(必要な荷物は前日のうちに用意するなど)

- 前の日早く寝るように生活習慣を見直す

原因(2) 家と大学が遠くて、授業に間に合うように行動するのが難しい

対策

- 大学の近くに引っ越す

- 授業に間に合うためには何分前に家を出ればいいか、などを可視化してスケジュール化する

原因(3) (特に新入生の場合、)新しい環境に慣れるのに時間かかる

対策

- 入学直後はできるだけ授業数を少なくして、大学に慣れることを優先する

- 何度か休んでも単位の取れる授業を優先的に選択する

- 自分が落ち着くことのできるルーティン(深呼吸・好きな匂いを嗅ぐ・好きな飲み物を飲むなど)を活用する

原因(4) 授業や課題にうまく取り組めず、気後れする

対策

- 学生支援の窓口に相談に行き一緒に取り組む

- 同級生や先輩と一緒に取り組む

②レポート

発達障害のある人が大学で感じる困りごとの2つ目として、レポート提出がうまくできないということがあります。

そのよくある原因と対策の例をご紹介します。

原因(1) 提出期限に間に合うようにスケジュールを組むことが難しい

対策

- 提出期限と提出までにやるべきことを可視化する

- 計画立てを学生支援の職員に手伝ってもらう

- 友人と課題を進める日を作り教え合いながら進める

原因(2) 長い文章を書くことが難しい

対策

- (文章を書くことに特性的な難しさがある場合)職員・教員と相談して別の課題に変更可能か話し合う

- (自筆で文字を書くことに特性的な難しさがある場合)職員・教員と相談して自筆必須のレポートをPC入力に変更できるか話し合う

原因(3) 口頭で伝えられるレポートのテーマを聞き逃す

対策

- 職員・教員と相談してテーマの文字やプリントでの提示を依頼する

手厚いサポートのために、大学への相談はためらわないようにしましょう

発達障害と一口に言っても、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)、LD/SLD(学習障害/限局性学習症)など、さまざまな種類・違いがあり、また特性の現れ方は一人ひとりで異なります。

実際のあなたのお子さんにとって必要なサポートについては、学生支援の担当職員さんに相談してみましょう。

適切なサポートを得るためには、特性や困りごとをどう伝えるかが大切です。

ただし、我が子のこと(お子さんにとっては自分のこと)とは言え、特性をきちんと伝えるのは難しい部分もあるでしょう。

だからこそ、相談するのがためらわれる、気後れすると思っている人もいます。

しかし、支援経験のある職員は、聞き出す力を持っています。

大学によっては、発達障害に詳しいカウンセラーやソーシャルワーカーが勤務していることもあります。

また、受験前・入学前の相談を受け付けている大学も珍しくありません。

ぜひ、気後れせずに、ご相談いただければと思います。

なお、やや逆説的ですが、受験前・入学前の相談で「ちょっと不親切かも…」「うちの子には向いてないかも…」と思うような対応があった場合は、より向いてる大学を見つけるチャンスであると考えることもできます。

大学外で、発達障害の相談ができるサポート団体

この章では、大学以外に、発達障害のことを相談できたりサポートを行ったりしている団体を紹介します。

大学のサポートが手厚いかどうかに関わらず、以下の団体などとお話をすることで、お子さんの生きやすさはより増していくと思います。

①発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、幼少期から成人期まで、発達障害のある人への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関です。

各都道府県と政令指定都市に設置されており、本人への支援だけでなく、家族への支援も行っています。

②精神保健福祉センター

「精神保健福祉センター」は、思春期以降の人を対象に、心の悩みや病気についての相談や精神保健(メンタルヘルス)に関わる情報提供をしています。

発達障害のある人は、うつ病などの気分障害や依存症などが合併しやすく、発達障害のみならずこれらの精神疾患に対するサポートが必要なことがあります。

精神保健福祉センターには、精神科医、精神保健福祉士、臨床心理士といった心の専門家が在籍していますので、心の相談窓口として利用することができます。

各都道府県と政令指定都市に1か所以上ずつ設置されています。

③家族会・親の会・当事者会

家族会は、親御さんや保護者の方が集まり、発達障害に関連して子育てや進学などの情報交換をするような場の総称です(参考:『発達障害のある子と家族のためのサポートBOOK 小学生編』)。

発達障害のあるお子さんを育てていく中で、自分と同じような体験をし、不安や悩みを共有できる人たちの存在は、とても心強いものになると思います。

家族会はさまざまなものがありますが、力を入れている活動よって主に以下の3つの種類にわけられます(親の会、当事者会も、同じような存在です)。

- 発達障害のある子どもが活動する機会をつくるためのイベントや行事

- 専門家などの講師を招いて子どもへの対応などを学ぶ勉強会や講演会

- ざっくばらんにお互いの経験や日常の出来事などを話す茶話会

家族会に関する情報は、インターネットや発達障害に関する講演会などで紹介されています。

また、病院などにパンフレットが置いてあることもあります。

いくつか探してみて、活動の内容や目的、参加の条件などがご自身とお子さんに合ったところに参加してみてください。

大学以外にもある、高校卒業後の進路の例

このコラムをご覧の人は、お子さんが大学(短大)に進学したいと言っている、またはお子さんに大学に進学してほしいと願っていると思います。

そのお気持ちは十分に尊重いたしますが、お子さんの特性・興味・能力などによっては、大学以外の選択肢が合っているケースもあります。

この章では、大学以外の進路の例を紹介します。参考としてご覧ください。

ご紹介するところを見学したり相談したりすることで、お子さんの大学以外への興味・関心・適性がわかったり、「やはり大学進学がいい」などと思いを新たにすることができると思います。

選択肢①専門学校

専門学校では、職業に直結する勉強をすることができます。

高校までの学校と似ていて、時間割があらかじめ決められており、クラス制度がある学校も多いです。

現時点でお子さんに強い興味のある職業があるようでしたら、選択肢になり得ると思います。

専門学校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

選択肢②「学校」以外の就職サポート機関

専門学校以外にも、高卒後の就職をサポートする団体があります。

各公式サイトなどをご覧になって、ご興味がありましたらぜひお話をしてみてください。

就労移行支援事業所の詳細については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「就労移行支援とは? 支援内容やメリット、利用までのステップを解説」

まとめ〜支援につながり、不安を軽くしていきましょう〜

学校にもよりますが、発達障害のある学生への支援は手厚くなってきています。

子どものよりよい選択をサポートするためにも、オープンキャンパスや説明会にも足を運んでみてください。お子さんにとってよい場所が見つかることを願っています!

さて、私たちキズキ共育塾は、発達障害のあるお子さんを完全個別指導でサポートする学習塾です。

お子さん一人ひとりの特性や性格に合わせた授業を行っており、ご本人や親御さんからご好評をいただいています。

どのような大学が向いてるのか、お子さんに向いた勉強方法はあるか、大学・専門学校・就職のどれが向いてるのか、などの無料相談も可能ですので、少しでも気になるようでしたらお気軽にご連絡ください。

/Q&Aよくある質問