不登校の定義とは? 前に進むための方法を体験談とあわせて解説

こんにちは。不登校でお悩みの生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

お子さんが不登校になると、親御さんとしては心配になるでしょう。

ですが、現在は不登校に対する支援機関も増えています。その一つである私たちキズキ共育塾にも、多くの親御さんがお子さんの不登校についてご相談にいらっしゃいます。

とはいえ、なぜ不登校になるのか、不登校になったらどうすればいいのかが分からず不安になりますよね。

このコラムでは、不登校の定義や現状、不登校になる要因、お子さんが不登校になったときに親御さんはどうすればいいのか、キズキ共育塾での事例や文部科学省の報告書から5つの方法を紹介します。

不登校の支援施設や、実際にキズキ共育塾で不登校を乗り越えた生徒さんの体験談も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

私たちキズキ共育塾は、不登校に悩む人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

不登校とは?

不登校と聞いて、なんとなく学校に通っていない人というイメージを持つかもしれません。しかし、不登校にはしっかりとした定義があります。

この章では、不登校の定義やひきこもり、ニートとの違いを解説します。

不登校の定義

不登校とは、なんらかの心理的な要因や交友関係や家庭環境を含む社会的な背景などが複雑に絡み合った結果、長期間にわたって登校しない、または登校したくてもできないでいる状態のことです。

不登校という状態は、文部科学省によって以下のように定義されています。

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者をのぞいたもの

(参考:文部科学省「不登校の現状に関する認識」)

不登校には、学業のプレッシャーやいじめ、家庭の問題など、さまざまな要因が関与します。そのため、不登校の原因は、不登校になった人の数だけ存在するのです。

「解決策」も一つではないので、それぞれのケースに合わせた対応が必要です。

不登校の「解決」とは、「同じ学校・クラスへの登校再開」とは限りません。

「転校」や「登校を再開せずに塾やフリースクールで学んで進学」などもありえます。不登校のサポート団体も利用しつつ、そのように柔軟に考えられると、親御さんもお子さんも、きっと楽になると思います。

不登校とひきこもり・ニートの違い

不登校と似た言葉で「ひきこもり」と「ニート」があります。しかし、これらはそれぞれ異なる状態を指します。

ひきこもりの定義は、厚生労働省によって以下のように定められています。

様々な要因の結果として社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)

(参考:厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」)

また、ニートは厚生労働省によって、以下のように定義されています。

総務省が行っている労働力調査における、15~34歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない方

(引用元:厚生労働省「よくあるご質問について」)

また、総務省統計局では、ニートに近い概念として、「若年無業者」と表記することもあります。(参考:総務省統計局「16A-Q10 ニートの人数」)

このように、不登校とひきこもり・ニートの定義には、明確な違いがあります。ただし「不登校かつひきこもり」「ニートかつひきこもり」などの状態はあり得ます。

簡単に言えば、不登校は教育機関への登校困難、ひきこもりは社会的な関わりの回避、ニートは教育・就労の両方からの離脱を意味しています。

ひきこもり・ニートについては、以下のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

不登校は甘え?ずるい?

不登校について、次のように言われることも少なくありません。

- 不登校は家で好きなことをしていられる

- ただ行きたくないだけで休めるのはずるい

しかし、不登校は「甘え」や「ずるさ」の問題ではなく、多くの場合、心理的、社会的、または教育的な複雑な原因があります。

不登校を「甘え」や「ずるい」と単純化する行為は、子どもたちが直面する複雑な問題を過小評価することにつながります。

不登校の背景にある問題を理解し、それに対処することで、根本的なお子さんの「生きやすさ」につながっていきます。

不登校が甘えではない理由については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

2023年最新の不登校の現状

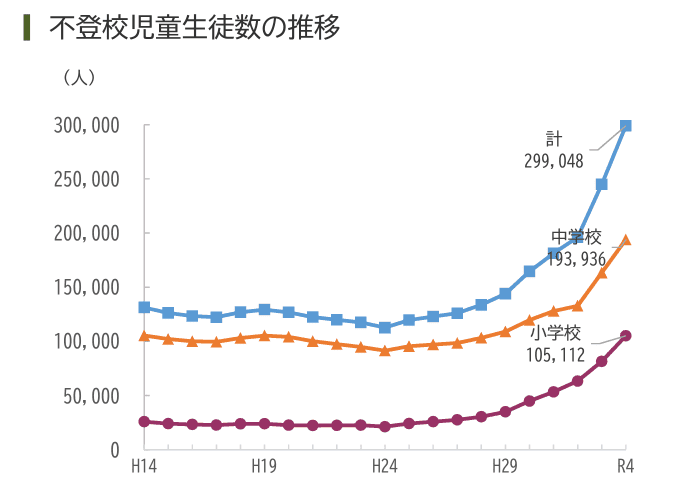

文部科学省が2023年10月に発表した資料によると、不登校児童生徒数は10年連続で増加しています。

特に小・中学校の不登校児童生徒数は29万9048人と、過去最多となりました。(参考:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)

(参考:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)

不登校児童生徒数増加の背景には、コロナ禍による生活環境の変化・交友関係の構築が難しくなったことなど、登校する意欲が湧きにくい状況もあったと考えられます。

そこで、近年増加している不登校児童生徒への対策として、文部科学省が取りまとめているのが「COCOLOプラン」です。(参考:文部科学省「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)について」)

「COCOLOプラン」では、不登校特例校や校内教育支援センターの設置を促進したりフリースクールと連携を強化したりして、不登校問題に取り組んでいくことが提唱されています。

「文部科学省の考える不登校対策」が、全てのお子さんに有効であるかは不明です。ですが、「国は、不登校のことを重視している」というのは、一般論としては安心材料になるのではないでしょうか。

また、国の対策が合わなくても、民間にもサポート団体はたくさんあります。「親も子どもも、お悩みを抱え込まなくていい」ということを知っていただければ幸いです。

不登校になる主な3つの要因

不登校児童生徒数増加は増加していますが、全員が同じ理由なわけではありません。また、理由が一つとも限りません。複数の要因が重なることもあり、重なり方も人それぞれです。

とはいえ、不登校に関して理解を深めるには、不登校になる理由を知っておく必要があります。

この章では、文部科学省の調査に基づき、不登校になる主な3つの要因を解説します。(参考:文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)

補足として、このコラムでは詳細は省きますが、「不登校の次の一歩」に進むためには、「不登校の直接的な原因・要因の追究・解決」は不要なこともあります。原因・要因にこだわりすぎず、「いま」と「これから」に目を向けていきましょう。

また、この章で紹介する要因は、あくまで文部科学省の調査に基づいた内容です。民間の調査では別の要因が大きいと示される可能性があることは、ご留意ください。

要因①学校に係る状況

学校に係る状況とは、以下のようなものです。

- いじめ

- いじめを除く友人関係をめぐる問題

- 教職員との関係をめぐる問題

- 学業の不振

- 進路に係る不安

- クラブ活動、部活動等への不適応

- 学校のきまり等をめぐる問題

- 入学、転編入学、進級時の不適応

この中で一番多いのが「いじめを除く友人関係をめぐる問題」で全体の約9.2%、次いで「学業の不振」が約4.9%、「入学、転編入学、進級時の不適応」が約3.1%となっています。

人間関係の問題に加えて、学業が理由で不登校になる生徒さんも多いようです。自らの成績に満足できないお子さんもいるとは思いますが、周りの親や先生からの高い期待やプレッシャーが大きなストレスになっていることも考えられます。

学校に係る状況を理由とした不登校に対処するためには、良好な人間関係の構築と、期待やプレッシャーを与えすぎないことがポイントです。

要因②家庭に係る状況

家庭に係る状況とは、以下のようなものです。

- 家庭の生活環境の急激な変化

- 親子の関わり方

- 家庭内の不和

一番多いのは「親子の関わり方」で全体の約7.4%、次いで「家庭の生活環境の急激な変化」が約2.6%、「家庭内の不和」が約1.6%となっています。

やはり思春期のお子さんとの関係性は難しく、親が想像もしていないことで悩んでいるケースも珍しくありません。

もし今お子さんが不登校で悩んでいるならば、まずは精いっぱい寄り添ってください。解決の糸口が見つかるかもしれません。

具体的な方法については、こちらで解説しています。

要因③本人に係る状況

本人に係る状況とは、以下のようなものです。

- 生活リズムの乱れ、あそび、非行

- 無気力、不安

「無気力、不安」は全体の約51.8%を占め、「生活リズムの乱れ、あそび、非行」は約11.4%です。

「無気力、不安」には、個人の心理的問題や自尊心の問題があります。

- 自分が何かをうまくやれるという自信がなくなった

- 周囲の人たちができていることが自分はできていない

このように思って、次第に学校へ行かなくなることがあります。

また、深夜までスマホやゲームに没頭することで睡眠が十分にとれず、朝起きられないために学校へ行かなくなるケースもあります。

本人に係る状況を理由とした不登校に対処するためには、心理的なサポートや自尊心を高めるための活動などが有効です。

不登校の7つのタイプ

不登校になる理由は人それぞれですが、大きく7つのタイプに分けることができます。

あなたやあなたのお子さんがどのタイプか分かれば、気を付けるべきポイントや対処法が見えてきます。

不登校の7つのタイプと特徴は、以下のとおりです。

母子分離不安型(旧「分離不安型タイプ」)

- 小学校低学年に多く、母親から離れると強い不安が起こる

- 母親の関心や愛情をたびたび確認し、つなぎとめようとする

- 母親の膝に乗ってくる、スキンシップを求めてくる

- 母親がそばにいると、友達と一緒に遊んだり元気に過ごすことができる

情緒混乱型(旧「良い子息切れ型タイプ」)

- 気分の落ち込みや、混乱が強く、頭痛や腹痛などの身体症状が起こる

- 不登校になる以前は、勉強やスポーツ等を頑張り、期待に応えようとしてきた

- 真面目で几帳面、神経質で完璧思考がある

- 学校を休むことへの罪悪感が強く、家に閉じこもりがちである

混合型(旧「甘え依存型タイプ」)

- 落ち込んでいるときもあるが、好きなことや楽しいことはできる

- 学校での出来事など、不登校になったきっかけはあるが、原因が明確でない

- 基本的な生活習慣が十分身についていないため、生活リズムが乱れがちである

- 逃避、回避的傾向が強く、何かを最後までやり遂げた経験が少ない

無気力型(旧「無気力型タイプ」)

- 何事にも無気力で、登校することにあまり義務感を感じていない

- 心因性の身体症状は全くない

- 強く催促すると登校することもあるが、長続きしない

- 家では比較的元気で、インターネットやゲームなど、自分の好きなことをして過ごす

人間関係型(旧「学校生活に起因する型タイプ」)

- いじめや転校など、人間関係上の明確な問題により登校できなくなる

- 登校しようとする意思はあるが、問題を一人で解決できずにいる

- 親として思い当たる原因はあるが、本人が話そうとしない場合がある

- 頭痛や腹痛などの身体症状を訴える場合がある

ストレスによる神経症を伴う型(旧「神経症等を伴う型タイプ」)

- 主観的なこだわりをもっており、自分の内的な世界にこもる

- ストレスにより頭痛、腹痛、吐き気、発熱等の身体症状や強迫性の神経症状がある

- 摂食障害や自傷行為などを伴うこともある。

- まれに精神疾患の初期症状として症状が起こっている場合がある

発達障害・学習障害を伴う型(旧「発達・学力遅滞を伴う型タイプ」)

- 学校に行けない背景に発達障害や学習障害との関連性がある

- 極端に不得意な教科(分野)があるため、学習に対する抵抗感を強く持っている

- クラスメイトとうまくコミュニケーションが取れず、孤立している場合がある

- 不安や葛藤、怒りをうまく処理できず、パニックを起こすことがある

また、不登校は、前駆期→進行期→混乱期→回復期と段階的に進んでいきます。

7つのタイプによって、それぞれの時期にどのような兆候が表れるのかも変わってくるので、最適な対処法を見つけるためにも、ぜひ一度確認してみてください。

不登校のタイプについては、以下のコラムで解説しています。7つのタイプごとの特徴や留意点、対処法を解説しているため、ぜひご覧ください。

参考記事:キズキ家学「不登校の7つのタイプ」

不登校から前に進むための5つの方法

実際に不登校から前に進むためには、どのような過程を経て、どのような行動をとっているのか気になりますよね。

そこで、お子さんが不登校になったときに親御さんはどうすればいいのか、キズキ共育塾の知見や文部科学省の報告書に基づき、5つの方法を紹介します。

方法①家庭をお子さんにとって安心できる居場所にする

不登校になって学校という居場所をなくしたお子さんにとって、多くの場合、残る居場所は「家庭」です。

このとき、家庭が安心できる居場所でなければ、お子さんは「自室」や「夜の繁華街」などを居場所にすることもあるでしょう。

まだ自立できない子どもにとって、自分で見つけられる居場所の選択肢は限られています。

そうなっては、状況はおそらく好転しません。

不登校を経て前に進もうとするためには、いつでも戻ってこられる安心できる居場所が必要です。

たとえば、学校に戻るにしても、塾やフリースクールに通い始めるにしても、お子さんはそこが安心できる居場所になるのか、非常に不安な気持ちを抱いています。

そんなときに、「もしそこの居心地が悪かったとしても、家庭に戻れば安心できる」と思うことができれば、不安な気持ちがあっても前に進めるのです。

そのため、まずは「家庭」をお子さんにとって安心できる居場所にしてあげてください。

方法②お子さんを信じる

お子さんが不登校になると、下記のように思うかもしれません。

- 何で学校に行かないの?

- ただ家にいたいだけじゃないの?

ただ、不登校から前に進むためには、お子さんを信じてあげてください。

親御さんが「不登校は絶対的によくない」という認識でお子さんを責めたり、「学校に行けないお前はダメ人間だ!」と叱りつけたりすると、お子さんは「自分はもうダメだ…」と思い、心を閉ざしていきます。

不登校になる可能性は、誰にだってあります。

- お子さんには、ちょっと休憩が必要なのかもしれません。

- お子さん自身もどうしたらいいのかわからないのかもしれません。

- 親には言えないお悩みがあるのかもしれません。

- ひょっとすると、心身に病気があるのかもしれません。

親御さんは、お子さんを頭ごなしに否定せず、信じることを前提に接してあげてください。

方法③早期に対応する

お子さんが不登校となったとき、早期に対応をはじめることが重要です。

文部科学省も、下記のように言っています。

不登校児童生徒への支援においては、一旦欠席状態が長期化すると、学習の遅れや生活リズムの乱れなども生じて、その回復が困難である傾向が示されている

対応が遅くなっても「社会復帰が絶対にできなくなる」ということはありません。ですが、対応は「早いに越したことはない」というのは、キズキ共育塾の経験からも言えます。

また私の場合も、高校進学と同時に不登校となり、そのままひきこもり状態になったことから、社会復帰には長い時間を要しました。

方法④お子さんにあった対応を取る

同報告書には、「不登校のきっかけや継続理由は様々であり、その支援も個々の児童生徒によって異なる」とあります。

例えば、人間関係、いじめ、勉強、前述した発達障害など、不登校のきっかけとなる理由は人それぞれです。同時に複数の問題を抱えているお子さんもいます。

また、「不登校の直接のきっかけとなった原因」と「現在不登校が続いている理由」が異なるケースは珍しくありません。

同報告書でも支援策の検討に当たって「固定観念に基づく対応やタイプ別による硬直的な対応策などを極力排する」必要性について言及しているように、一人ひとりの特徴に合わせた対応をしていく必要があります。

さらに、お子さんの状態や時期によっても対応を変える必要もあります。学校へ登校を強制するような指導がお子さんにとってプレッシャーになったり、無理に原因を探ろうとすれば心を閉ざしたりするなど、逆効果となる可能性もあるのです。

方法⑤専門家や支援機関に相談する

同報告書では、「お子さんにとって適切な対応を検討し、状況に応じて柔軟に支援を実施していく重要性や、学校や支援機関と家庭が連携して対応していく必要性」について何度も言及しています。

これは、キズキ共育塾の経験からも同じことが言えます。

お子さんの状況や対応については、専門家や支援機関への相談を検討してみてほしいです。

不登校のお子さんへの対応について、親御さんが調べてみることももちろん大切なことです。しかし、家庭だけで行う対応には限界があるのもまた事実です。

保護者さまの中には、「自分たちだけで解決しなくては」や「人に迷惑をかけたくない」と悩みを抱え込んだり、世間体を気にしてお子さんのことを他人に話さなかったりする場合があります。

その結果、お子さんの抱える問題にうまく対応できず、不登校の長期化や、ひきこもりなどに発展するケースも多くあります。

現在、教育支援センター(適応指導教室)は半数以上の自治体に配置されているほか、スクールカウンセラーなどに相談が可能な学校も増えています。加えて、民間の支援機関もあります。キズキ共育塾もその一つです。

例えばケガをしたら、病院に行ったり薬を使ったりしますよね?自然治癒する程度のケガもありますが、医療の力を借りると、治りが早くなったり、悪化を防いだりすることができます。また、病院じゃないと治せないケガもあります。

不登校についても同様です。

専門家の力を借りると、ご家族だけで対応するよりも、きっと事態は好転します。お子さんやあなたの苦しみも軽減されます。

具体的な支援機関については、こちらで紹介しています。

なお、支援機関もさまざまですので、どの機関がお子さんに合いそうかをお子さんとともに検討することも大事です。仮に一つの支援機関がお子さんにあっていなくても、そこでがっかりする必要はありません。「ここのやり方がうちの子に向いていなかっただけ。また別の相談期間を探そう」と前向きにお考えください。

不登校から抜け出すことができたら、次は通学を持続するためにお子さんのケアをしてあげてください。

不登校から学校に復帰したお子さんにできることについては、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

不登校の子どもを支援する3つの支援機関

必ずしも、「不登校を乗り越える=再び学校に通えるようになる」ではありません。学校に通わなくても、サポートする支援機関があります。

この章では、不登校の子どもを支援する代表的な支援機関を3つ紹介します。それぞれ特徴があるので、お子さんに合った居場所を見つけてあげてください。

そのほか、各種相談先については、以下のコラムで紹介しています。保護者さま・お子さんの両方が利用できるところをたくさん紹介しているため、ぜひご覧ください。

支援機関①学習塾・家庭教師

不登校の生徒さんにとって、学習塾や家庭教師は学習支援の有効な手段です。「学校には行きたくないけど塾なら行ける」という生徒さんもおり、学校へ行けなくても勉強を進められます。

特に、個別指導や不登校の生徒さんを対象にしている学習塾・家庭教師ならば、お子さんのペースに合わせて学習計画を組んでくれます。

私たちキズキ共育塾にも、不登校の生徒さんが多く通っています。学習指導はもちろん、進路相談や悩み相談など、勉強以外のメンタルケアを通して寄り添うのがモットーです。

無料相談を受け付けていますので、まずはお悩みを聞かせてください。保護者様だけのご相談も歓迎です。

支援機関②フリースクール

フリースクールは、不登校の生徒さんに対して柔軟な環境とサポートを提供することで、学習の継続と社会的スキルの向上を促進する施設です。

2015年度に文部科学省が実施した調査では、全国で474の団体・施設が確認されています。(参考:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」)

フリースクールでは生徒さん一人ひとりの個別のニーズに合わせた活動が行われ、環境が柔軟で生徒さん主導のものとなっています。

地域の小・中学校と上手く連携しているケースも多く、フリースクールへの登校が学校の出席としてカウントされる場合もあります。

フリースクールは不登校の生徒さんにとって有効な支援施設の一つと言えるでしょう。

支援機関③教育支援センター(適応指導教室)

教育支援センター(適応指導教室)は、教育委員会等が用意した公的機関で、不登校のお子さんに特化した支援を提供する施設です。

2017年度に文部科学省が実施した調査によると、約63%の自治体で教育支援センターが設置されています。(参考:文部科学省「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査結果」)

フリースクールとの主な違いは、運営母体と利用料金です。

教育支援センターは公的機関である一方、フリースクールは個人や民間企業、NPO法人など、運営元はさまざまです。

また、公的機関である教育支援センターは利用料金がかかりませんが、フリースクールは施設ごとで異なります。

ご自宅の周りに施設があるかという問題もありますので、まずは一度検索してみてください。

不登校を乗り越えた体験談7選

この章では、実際に、キズキ共育塾に通っていた不登校の生徒さんの体験談を紹介します。

中学、高校、大学とそれぞれ違うケースを紹介するので、きっと参考になるはずです。

どのようなきっかけで不登校になり、どのように思い、どのように行動していったのか、ぜひ参考にしてください。

また、文部科学省が公開した「早期対応によって不登校の『解決』に至った例」もあわせて紹介します。(参考:文部科学省「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」)

体験談①中学での二度の不登校を乗り越えて高校進学!

Aさんは中学3年生のときに、不登校になりました。不登校の直接のきっかけは、中2のときから同じクラスにいた「苦手な友達」との関係です。

「もうその友達に会いたくないな」と思うようになり、中3の6月ごろから学校に行けなくなったと言います。しばらく休んでから初めて、自分が「不登校」であることに気づきました。

それまでも、「不登校の人がいる」ということを知ってはいましたが、自分がなるなんて思ってもいませんでした。

当時は不登校についてよくないイメージを持っていたので、「自分が不登校であること」を受け入れられなかったのです。何をやればいいのかもわからず、何をするでもなく日々を過ごしていました。

そして夏休みが終わり、いいきっかけだと思い、登校を再開しました。すると、Aさんがしばらく休んでいた間に、同級生の人たちと勉強面でかなりの差がついていたのです。

不登校になるまでは勉強は割と得意だったので、ショックを受けました。そして、再び不登校になりました。

それから中学校への登校は再開しないまま卒業。もともと「中学卒業後は高校に行きたいし、その後は大学にも行きたい」とは思っていたAさんですが、最初の不登校のときに勉強から離れていたため、どこからどう手をつけていいのかわからない状態でした。

そんなときに、Aさんの両親がキズキ共育塾を見つけてくれたのです。

Aさんは、キズキ共育塾では不登校であることが特別ではなく、「隠さなきゃ」とか「学校のことを聞かれたらどうしよう」など、そういう変な不安がなかったのが印象的でした。

また、キズキ共育塾への通塾日は、学校の出席日としてカウントできました。Aさんの学校は、「不登校の生徒のキズキへの出席」を「学校への出席」とみなしてくれたのです。

Aさんは受験可能校の選択肢を広げるために、授業のない日もキズキ共育塾に通って自習して、出席日数を稼いでいました(結果としては、Aさんの受験・進学した高校は中学校の出席日数を審査しないところでした)。

その後、Aさんの両親は、Aさんの「高校卒業後は大学に行きたい」という希望から、「内申点(中学の出席日数)を問わない進学校」を見つけてくれました。

しっかり学んだおかげで合格し、今もその高校に在籍しており、そろそろ1年生が終わります。

Aさんは、きっかけ・理由・原因がなんであれ、不登校であること自体は「悪いこと」ではないと言います。

「学校という場に自分を合わせようとか、誰かと自分を合わせようとか、合わせられなくて焦るとか、そういうことも考えなくて大丈夫です。人は人、自分は自分です。」

体験談②高校で不登校になり中退。高認を取得して大学合格!

Bさんは高2の夏、高校に行けなくなりました。Bさんが通っていた高校はいわゆる進学校で、課題がすごく多かったのです。

とは言え、その課題にすごく苦労していたというわけでもなく、勉強しながら、友達と遊びながら、「普通に」高校生活を送っていたと言います。

不登校になったのは、明確なきっかけがあったわけではありません。ただ、「自分が高校に行っている理由」がよくわからなくなって、考える時間がほしくなったそうです。

しかし一方で、いろいろ考えていた「だけ」で過ごしていたかというと、そうでもありません。バリバリの昼夜逆転になり、オンラインゲームをやったり、マンガを読んだり、アニメを見たり、何をするでもなく過ごしたり…という生活でもありました。

結局、Bさんは高校への登校は再開せず、その年の11月くらいに中退しました。長い間行っていなかったので、また同じ学校に行き直すにはハードルが高かったのです。

もともと、Bさんはなんとなく「大学には行きたい」と思っていて、高校中退時点では高卒認定試験の受験を考えていました。

そして、高校中退から間もない12月頃、「ゲーム・マンガ・アニメばかりの、昼夜逆転生活」がイヤになってきました。

そういう状況もあって、「高卒認定の勉強ができる塾」を見つけるためインターネット検索を行い、キズキ共育塾にたどり着いたのです。

キズキ共育塾には、相談に行ったときに話した方が優しかったことが決め手で、すぐに入塾しました。

Bさんは、キズキ共育塾でまず高認に向けた勉強に取り組みました。ですが全科目を受験する必要はなく、高校在籍時に取得していた単位の関係で、受験免除科目が結構あったのです。

スタッフさんと相談しながら改めて調べてみると、受験する必要があったのは、世界史(AまたはB)、倫理、政治・経済、地学基礎の4科目だったそうです。

そして、18歳になる年度(高校に在籍していたら3年生の年度)の夏の試験に合格し、高認を取得しました。Bさんとしては、「想像以上に楽だった」そうです。

高認取得と前後して、立教大学が第一志望校となりました。

Bさんの政治・経済を担当した先生が、雑談で哲学のことを話してくれていたことが影響し、Bさんも哲学を学びたくなって「東京都内の私立大学で、哲学が学べる学部」を志すようになりました。

第一志望は立教大学文学部と決めたものの、一本に絞るのはリスクが高いかなとも思っていたBさんは、立教対策をメインにしつつ、ほかの大学の過去問などもやっていました。

結果として、Bさんは第一志望だった立教大学の文学部に合格しました。勉強のスケジュール的には、「余裕で間に合った!」という感じではなく、「ギリギリでなんとか仕上がったな…」という感じだったそうです。

Bさん曰く、「高校を中退してよかったという話…になるのかはわかりませんが、私自身の経験を振り返ると、『高校をやめるっていう選択は、アリだったな』と思います。」とのこと。

少なくとも、「高校くらいなら、やめたところでいくらでもやり直せる・取り戻せる」ということを、Bさんは自身の経験から感じました。

体験談③2年間の大学不登校を経て本当に行きたい大学に合格!

Cさんは中学校1・2年生のときに、周囲からいじめを受けました。表立って何かをされるわけではありませんでしたが、陰口を言われたり、公共スペースにフルネームで悪口を書かれることもありました。

しかしそのような中でも、よくしてくれる友達はおり、部活の仲間にも支えられて、次第に精神的に落ち着いていきました。

Cさんは、第一志望だった進学校の高校へ入学しました。しかし、食事制限をしていた子が同じクラスにいて、当時成績がそれほどよくなかったCさんは、せめて体型維持ではその子に負けたくないと思い、過度な減量をしていたと言います。

その結果、Cさんは拒食気味になってしまったのです。そんなこともあったため、Cさんは高校卒業後、ある女子大の食物栄養学科に進学しました。

しかしCさんは入学後、高校のころとは逆に過食気味になってしまったのです。そんな中で、栄養学の勉強を続けることが苦痛に感じるようになりました。

そうした苦痛から、Cさんは1年生の後期から大学を休学しました。

そしてその後2年間、大学には通いませんでした。当時は先が見えない状況がとにかく怖かったし、人より遅れてしまっていることが嫌で仕方がなかったそうです。

そうして1年間、悩みのループを繰り返したのちに、「ほかの大学を受験し直した方がいいのでは?」と思い至りました。そこでCさんが門を叩いたのが、キズキ共育塾だったのです。

キズキ共育塾の先生が「人はなぜ勉強しないといけないんでしょう?」というようなCさんの質問にも真剣に答えてくれたので、一人暮らしで自分の話を聞いてくれる人が周りにいないCさんには非常に励みになりました。

3月13日の合格発表。結果は合格。Cさんは大学でクラスのみんなや周囲の人たちにも恵まれ、とても楽しい毎日を過ごしています。

体験談④親御さんに信用されるようになって通塾再開!

Dさんは教育熱心なご両親に育てられ、小学校低学年のころから塾に通い、中学受験をしました。

見事名門校に合格したのですが、そこでクラスメイトの勉強レベルの高さに圧倒され、自信を失いました。

入学当初は授業のペースに遅れないように必死でしたが、あせりが生じて集中できず、授業についていけなくなりました。

そして「自分はいよいよ落ちこぼれたな」と思い、中学1年生の夏休みに入る前には学校に行けなくなっていました。

ご両親は、はじめは学校に行くようにDさんを強く叱りました。

しかしそれでも学校に行かないDさんを見て、Dさんの悩みの深刻さを理解しました。

それでも「このまま甘やかしていては将来Dが後悔することになる」と考え、Dさんのペースに合わせて勉強できる塾を探し、キズキ共育塾のウェブサイトを見つけたのでした。

Dさんも偶然インターネットでキズキ共育塾を見つけ、興味を持っていたので、入塾は滞りなく進みました。

しかし、はじめは順調にキズキ共育塾に通えていたD君は、徐々に欠席の回数が多くなり、ついには1か月間以上通塾できない状態が続きました。

ご両親はあせり、「無理にでも通塾させなければならない」と考え、再びDさんを叱るようになりました。

するとDさんはますます生活習慣が乱れ、通塾は全く再開できませんでした。

そんなある日、お母さまからキズキ共育塾へ、講師に対する謝罪の電話がありました。

「申し訳ありません。塾だけは行くよう毎日言っているのですが…」

それを聞いた講師は、お母さまへ「Dさんに通塾を強要・催促するのはやめてみてはどうか」と提案しました。

キズキ共育塾では、「親の干渉」によって自尊心を傷つけられ、自分の無力を嘆き、無気力になっていく生徒さんをしばしば見かけるため、Dさんもその状態に陥っていると思ったためです。

ここでいう「親の干渉」とは、「子どものことを心配し、子どものためを思う親心から、つい子どもを信用できずに行動を縛ったり、強要したり、必要以上に厳しかったりする言動」のことです。

お母さまは講師の提案を素直に受け止め、電話を切りました。

その電話からしばらく経つと、Dさんがキズキ共育塾にやってきました。

「『勉強以外のこともいっぱいお話していらっしゃい』と母に言われました」

そう言うとDさんはメモ用紙を取り出し、そこに書かれた家で考えたことや最近面白いと感じたニュースについて講師に話題を振りました。

Dさんの親御さんがDさんを信じて、Dさんの好きなようにさせるようにした結果、Dさんは前向きな心を取り戻すことができたということです。

Dさんは、現在も講師との雑談を楽しみにキズキ共育塾に来て、高校受験に向けて少しずつ勉強しています。

体験談⑤精神科への通院後、勉強とコミュニケーションを再開!

Eさんは人間関係に悩み、高校2年生のとき不登校になりました。

Eさんの成績は校内上位で運動部のエースだったため、友人に慕われ、先生からの信用も厚い学生でした。

しかしがんばりすぎる性格だったためにいろいろと抱え込み、登校が困難になりました。

Eさんは、うつ病になったのです。

ご両親はEさんを精神科に通わせ、Eさんは薬の服用を始めました。

そんな中、Eさんと親密な関係にあった教師は、次のように電話でEさんを励まし続けていました。

- みんなお前のことを待っているぞ

- おまえがいないと俺も授業に張り合いがないよ

Eさんはその先生に非常に感謝していました。

しかしEさんは学校のことを考えると体が震えて、登校を再開できる状態ではありませんでした。

そのため先生の激励に感謝するも、それに応えられない自分への罪悪感を一層強く抱くのでした。

そしていよいよ人と会うのもはばかられるようになり、Eさんはその先生との電話もできないほどに引きこもりました。

Eさんの悩みはさらに深刻化します。

当時のEさんはうつ病のために被害妄想が強く、次のように考えていました。

- 先生は俺に失望したに違いない

- 部活の仲間は俺に怒り狂っているに違いない

登校を再開しようとがんばればがんばるほど被害妄想が肥大化し、学校に足が伸びません。

Eさんのご両親は、「息子にとって学校は恐怖の場になってしまった」と考えました。そして、Eさんに「登校の再開は考えなくていいよ」と明確に伝えました。

これでEさんの気持ちはだいぶ楽になり、症状も快方に向かって行きました。

Eさんが落ち着いてきた頃を見計らい、ご両親は、お医者さまの許可を得て、勉強とコミュニケーションを再開してもらうために、Eさんをキズキ共育塾に通わせることにしました。

当時のEさんは「自分は人間不信ではないか」と思っていたため、キズキ共育塾の授業で講師と新たな関係を作るということに抵抗を感じていました。

しかし授業を受けてみると、Eさんはすぐに講師と打ち解けました。

Eさんは講師と、趣味である「海洋生物」についてかなりマニアックな話をしました。

学校では仲のいい友人ともできなかった話ができ、Eさんはとても満足でした。

そして、それがきっかけでEさんはキズキ共育塾には安定して通塾できました。

「キズキ共育塾のおかげで、学校に行く感覚を取り戻せました」

そう言ったEさんは、元の高校から自分のライフスタイルに合っていると思えた通信制高校に転入し、昨年卒業しました。

現在はキズキ共育塾に通い、大学受験に備えて勉強しています。

体験談⑥朝起きられずに学校に行けなかったが、生活改善とともに登校を再開!

Fさんは、朝起きられないことがきっかけで、中学1年生のときに不登校になりました。

Fさんの学校は規律が厳しく、朝8時にはホームルームが始まる中高一貫校でした。

Fさんはある時期から朝起きるのがつらくなり、たびたび遅刻して生活指導を受けており、ご両親と先生からは「だらしない」と叱られていました。

Fさん自身は「毎朝きちんと起きて遅刻しないようにしよう」と思っているのに、周囲からはその意思を汲み取ってもらえませんでした。

Fさんは自分を理解してくれないご両親や学校を次第にばかばかしく感じるようになり、中学1年生の二学期に、「もういいや」と思って不登校になったのです。

その後丸1年ほど不登校生活が続く中で、Fさんの生活習慣は次第に治り、朝に起きられるようになりました。

「これからどうしよう?勉強も遅れたので、学校に戻れる気がしない」

どうしていいかわからないFさんはご両親からキズキ共育塾を紹介され、通塾することになりました。

Fさんは、ご両親の提案はありがたいと思っていました。ですが、「教師」に対して不信感を抱いていたため、通塾は気乗りしませんでした。

「入塾しても、1か月も耐えられず通塾できなくなるのではないか」と不安に思っていました。

キズキ共育塾で、講師に「朝起きられなくなって不登校になったこと」を話しても、「うわべだけの言葉でねぎらわれて、実際は憐れむような眼で見られるのではないか」と危惧していたそうです。

しかしFさんを担当することになった講師は、Fさんが不登校になった経緯を聞くと、次のようなことを具体的に伝えました。

キズキ共育塾では生活リズムを崩して学校に通えなくなった生徒さんは多い。そうした生徒さんは、初めは例外なく親からだらしない、甘えていると叱られていた。

それを聞いてFさんは、「自分が不登校になった経緯をこの講師は見ていたのではないか」と思うほど、自分と同じような生徒さんの話をする講師に信頼を寄せるようになりました。

それからFさんはキズキ共育塾に通い、その講師と話したり、愚痴を聞いてもらったりすることが楽しみになりました。

キズキ共育塾で中学範囲の数学と英語を勉強したGさんは、無事高等部に進学し、現在は休まず学校に通っています。

体験談⑦高校合格が決まった直後の不登校を克服!

文部科学省が公開した「早期対応によって不登校の『解決』に至った例」として、高校1年生のGさんをケースご紹介します。

Gさんは、“1学期の間、欠席が見られなかったが、毎日母親の送迎が必要な様子であった。2学期に入り、風邪で数日欠席した後、回復しても登校しようとせず”不登校となりました。

Gさんの場合、不登校になったときの担任との面談で“もともと学校は大勢人がいるので嫌いだった。勉強は好きだ。一人で居る方が落ち着く。このような自分の本当の気持ちを話したのは初めてである。”などと語り、精神科を受診しました。

その結果、主治医に「広汎性発達障害」と診断され、“登校に関する明確な目標を呈示した上で登校を促すことが望ましい。”と助言を受けました。

その後Gさんと学校は大学受験という目標を確認し、出席スケジュールを担任と共有するなどの対応策を作ることで、その後は問題なく学校に通学できるようになりました。

参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校新聞)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。

このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者」です。

このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすことも可能です。

公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまのためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら

私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。

まとめ〜親子でお互い希望を持ちましょう〜

お子さんが不登校である今、お子さん本人だけでなく、親御さんもつらい状況にいらっしゃるでしょう。

ですが、不登校になったからといって、それでお子さんの人生が閉ざされるわけではありません。

キズキ共育塾の生徒さんだけでも、不登校から高校や大学に進学したり就職したりした人は大勢います。

親子でお互いに、悩みすぎず、希望を持って、向き合ってください。

キズキ共育塾は無料でご相談をお受けしているので、お気軽にお問い合わせください。親御さんだけでのご相談も可能です。それぞれのお子さんに応じた、具体的な話をしましょう。

Q&A よくある質問