勉強についていけない発達障害のある中学生の勉強法 勉強のコツを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、中学生のお子さんの発達障害と勉強についてお悩みはありませんか?

- 発達障害のためか、学校の勉強についていけない…

- 成績が落ちてきているけれど、これも発達障害が原因…?

勉強面以外にも、生活面でも以下のようなお悩みをお持ちで、心配が尽きないかもしれませんね。

- 集中が続かず、忘れ物が多い

- シャツがいつも出ているなど、身だしなみがだらしない

- 友達と交流がほとんどない

このコラムでは、発達障害のある中学生向けの勉強法やあらためて発達障害とはどういったものなのかについて解説します。

発達障害のある人でも、勉強ができないわけではもちろんありません。

支援団体などを適切に利用することで、お子さんと、そして親であるあなたの次の一歩が開いていきます。

このコラムが、少しでもあなたのお役に立ちましたら幸いです。

私たちキズキ共育塾は、発達障害のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害のある中学生の「勉強についていけない」を解決する4つの勉強法

この章では、キズキ共育塾の講師たちの指導・支援経験および参考資料に基づいて、発達障害のある中学生が取り組みやすい勉強方法について解説します。(参考:『発達障害とグレーゾーン 子どもの未来を変えるお母さんの教室』『発達障害 僕にはイラつく理由がある!(こころライブラリー)』『「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する』)

あなたは、発達障害の傾向が見られる中学生の子どもが勉強しない様子を見て、以下のように悩んでいませんか?

- 中学生になるのに全然勉強しない…

- 高校受験は大丈夫かな…

- 発達障害だから仕方がないのかな…

小学生まではそれなりに勉強ができていても、中学生になると、発達障害の特徴と相まって、勉強が難しくなることがあります。

勉強に対して抵抗感を感じるようになったり抵抗感が増したりする発達障害の傾向が見られる子どもはたくさんいます。

単純に、勉強内容が難しくなったという理由もあるかもしれません。

しかし、中学生になったことで急激に変化した環境が負担となって勉強に手がつかなくなる、といったこともよくあります。

例えば、通学距離が伸びて疲れが溜まりやすくなった、部活動が始まったため勉強に使える時間が減った、などの要因が発達障害の特性と結びついて、ますます勉強が手につかなくなることも考えられます。

なお、発達障害と一口に言いつつも、お子さんの状態は一人ひとり異なります。

これから紹介する方法は、発達障害のある中学生も勉強に取り組めるという安心材料にしていただけると思います。

その上で、実際の、あなたのお子さんのための方法は、詳しい人と話したりサポート団体などを利用することで、より具体的にわかるはずです。

勉強法①勉強する姿勢を変える

勉強する姿勢を変えることで、勉強に取り組みやすくなることがあります。

勉強する姿勢と聞くと、机に向かって背筋を伸ばしてペンを持って…など、いわゆる正しい姿勢を想像するかもしれません。

しかしこの姿勢は、発達障害のタイプによってはかなりつらく、負担がかかるのです。

発達障害の特性によっては、じっとしていることが苦手な場合も珍しくありません。

勉強は、じっと机に向かって行わなければならないものではありません。

立っていても、歩き回りながらでも、勉強はできます。

お子さんの勉強しやすい姿勢・体勢を探してみましょう。

座る、立つ、歩き回るは、それぞれ場所や内容を変えながら試すことで、より向いた方法が見つかるはずです。

次項②と組み合わせることも可能です。

ただ、試験の際にはじっと机に向かう必要がありますので、以上の方法で勉強そのものには親しみつつ、机に向かう練習もある程度は必要になります(これから紹介する別の方法でも同じです)。

勉強法②特性に合った教材・勉強道具を使う

一般的な勉強道具以外を使った勉強が有効な場合もあります。

勉強に使えるのは、教科書(参考書)、ノート、鉛筆(シャーペン・ペン)だけではありません。

例えば、参考書付属の動画講義やアプリ、英単語勉強用のアプリ、受験YouTuberの動画などを試すこともオススメです。

特にさまざまな感覚が研ぎ澄まされている(=感覚が過敏な傾向にある)発達障害のある子どもにとって、合わない教材や勉強道具を使うことは苦痛につながります。

自分に一番合う教材や勉強道具を見つけることで、効率よく、集中して勉強に取り組めるようになるのです。

なお、この方法は①の勉強する姿勢と組み合わせて行うことも可能です。

座る、立つ、歩き回るなどの姿勢と、書く、読む、音読する、動画を見る、音声解説を聞くなどの学び方を組み合わせることで、何が一番向いているかがわかると思います。

勉強法③少しザワザワした環境を用意する

勉強には静かな場所が向いていると思いがちですが、勉強に集中しやすい環境は人それぞれです。

特性によっては、少しザワザワした環境にいることで、逆に勉強ができる場合もあるのです。

例えば、他の家族もいるリビング、静かすぎない公共の場所などが候補になります。

少しずらして、ながら勉強が有効な場合もあります(特に、多動性・衝動性が目立つ場合に有効です)。

音楽を聴きながら、テレビを見ながら、おやつを食べながら、飲み物を飲みながら…、といった方法も、試してみましょう。

なお、ながら勉強は常に許可するのではなく、夕食や家族団らんの時間はながら勉強はしない、といったように、家庭内でルール化しておくと、揉めることが少なくなると思います。

また、発達障害の特性によっては、そういう環境やながら勉強は逆効果となりますので、注意が必要です(そうした方には、次項の方法があります)。

勉強法④勉強以外のものが目に入らないようにする

前掲③とは反対に、必要なもの以外が目に入らない環境で勉強することも1つの方法です。

これは、勉強から気が散らないようにするためです。

例えば、勉強する場所をパーテーションで囲み、勉強道具以外のスマホ・マンガ・家具などが目に入らないようにするのです。

パーテーションを用意するのが難しい場合は、何も飾っていない壁に向かって勉強するだけでも効果があります。

勉強の習慣化は短時間・少量からがコツ

勉強は、習慣化することで身についていきます。

前章の勉強法とともに、勉強の習慣化にも取り組むのがオススメです。

勉強を習慣化するためは、子どもができると感じる量からスタートします。

勉強を習慣化する過程では、勉強への苦手意識を取り除き、自分でもできると思える自己肯定感を養うことが大切です。

最初は短時間・少量でも構いません。

むしろ、最初から長時間・大量の勉強に取り組もうとすると、苦手意識が強くなります。

また、やっぱりできないと思って自己肯定感の低下を招いたりする可能性もあります。

短時間・少量から始めることで、苦手意識を取り除けることはもちろん、発達障害の特性によるちょっと不調の日でも勉強習慣が崩れづらくなります。

ただ、親だけで適切な勉強量を見定めるのは難しいと思いますし、見定める必要もありません。

次章で紹介するように、学校や、発達障害のある中学生の支援に実績のある学習塾などを頼ることで、今の、あなたのお子さんに適した時間・量がわかると思います。

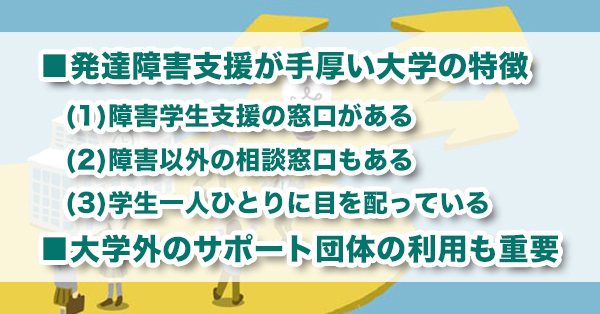

発達障害の6つの相談機関

勉強に限らず、発達障害のある中学生のお子さんに関するご家族の不安は尽きないと思います。

環境的に、周囲の理解を得ることが難しい場合もあると思います。

お子さんのこと、発達障害のことは、親御さんだけ(ご家族だけ)で抱え込まず、専門家への相談をオススメします。

そうすることで、それぞれのお子さんに向いた、より具体的な勉強法や生活方法が見つかります。

相談先につき、代表的なものをいくつかご紹介します。

相談先①お子さんが在籍している中学校

まずは、お子さんが在籍している中学校に相談しましょう。

担任の先生は、学校でのお子さんの様子を知っています。

また、これまでに多くの子どもを見てきているので、その知識や経験に基づくアドバイスがもらえることがあります。

残念ながら先生が発達障害に詳しくないこともあるのですが、その場合も学校の様子を確認しておくと、他の相談機関と話をするときに役立ちます。

中学校にスクールカウンセラーが在籍している場合は、より専門的なアドバイスがもらえるはずです。

スクールカウンセラーは、公認心理師、臨床心理士など、児童心理に関する専門知識を持っており、児童生徒の心のケアを業務内容としています。

相談先②病院・医療機関

先述のとおり、発達障害かどうかを判断できるのは医師のみです。

現段階でお子さんが診断を受けていないようなら、一度診断を受けてみることをオススメします。

発達障害と確定したり、確定ではなくてもその傾向が強かったりする場合は、医学的な観点からのアドバイスや別の相談機関の紹介を受けられます。

相談先③発達障害情報・支援センター

発達障害者支援センターは、発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。

より具体的には、発達障害に関する相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発・研修などを行っています。

各都道府県におけるセンターの場所は、発達障害情報・支援センターのウェブサイトに記載されています。

相談先④児童相談所

児童相談所は、子どもに関するあらゆる問題の解決のために、児童福祉法に基づいて設置された専門的な相談機関です。

子どもに関するあらゆる問題の相談窓口として相談に応じ、周辺の機関との連携によって必要な援助を行うことを業務内容としています。

各都道府県におけるセンターの場所は、子ども家庭庁のウェブサイトに記載されています。

相談先⑤その他の公的な相談窓口

以上の相談先以外にも、発達障害がある場合、児童福祉法や障害者自立支援法に基づいてさまざまな公的支援・サービスを受けられます。

都道府県や市区町村によって支援・サービスの実施団体名や担当部署名は違います。

公的な支援を受けたい場合は、お住まいの市区町村役場のwebサイトで探してみたり、総合窓口に確認したりすることをオススメします。

相談先⑥発達障害の支援を行う民間団体

公的機関以外にも、発達障害の当事者、保護者や家族、研究者、有志などから構成される支援団体・互助団体・相談機関・情報交換会などがあります。

例えば、「(お住まいの自治体名) 発達障害 支援団体」などとインターネット検索を行うと、いくつか候補が見つかると思います。

候補のうち、気になるものがあるのなら参加してみましょう。

なお、私たちキズキ共育塾も、発達障害のある中学生に対して、メンタルと勉強の観点から支援を行う民間団体の一つです。

発達障害のある中学生との関わり方

この章では、発達障害のある中学生との関わり方を解説します。(参考:『発達障害とグレーゾーン 子どもの未来を変えるお母さんの教室』)

発達障害のある子どもは、こだわりが強い場合があり、他人から言われたことでペースが乱されると、すべてが嫌になることがあります。

勉強でも、まずはご家族が子どもを信頼することが大切です。

勉強中や勉強後にかける言葉としては、「あれはやったの!?」「次のテストはいつなの!?」「また学校で怒られたの!?」といった注意や叱責ではなく、褒めたりねぎらったりすることを心がけましょう。

例えば、以下のようなものです。

- 今日もがんばってるね!

- もうできたの!?すごいね!

- おつかれさま!がんばったね!

勉強=指示されて苦痛なこと、から、勉強=ほめられてうれしいことにイメージをつくり変えられれば、勉強に対する抵抗感は徐々に減っていきます。

勉強以外での接し方としては、本人の得意な部分をほめて伸ばし、苦手な部分は一緒に克服する方法を考えるようにしましょう。

苦手な部分で本人が努力しているのに気づいたら、ほめることも大切です。

ただし繰り返すとおり、こうした接し方に関する悩みも、親だけ、家族だけで抱え込む必要はありません。

ご紹介した相談先や支援団体を利用することで、あなたのお子さんに向いた具体的な方法が見つかります。

改めて、発達障害とは

この章では、改めて発達障害の概要について解説します。(参考『新版 発達障害に気づいて・育てる完全ガイド』)

すでにご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。

発達障害とは、脳の機能の発達のバランスが生まれつき定型と異なる場合の総称です。

もちろん、どんな人でも脳の機能には多少のばらつきはあります。

そのばらつきが非常に大きく、ばらつき(による特性)が原因で学校生活や家庭生活が円滑に進まない場合に、発達障害と診断されるのです。

発達障害の特性は、それに由来する苦労はありますが、見方を変えると個性ともなり得る部分でもあります。

発達障害は生まれつきのものであり、親の育て方や環境に起因するものでは決してありません。

ですので、子どもが発達障害だからといって、自分の育て方が悪かった、子育ての環境が悪かったのだろうか、などとご自身を責めないでください。

そして、発達障害に生んでしまって申しわけないと、後ろめたさを感じることもやめましょう。

発達障害の名称変更〜「神経発達症群」へ〜

発達障害という言葉は、実は医学的には神経発達症(神経発達症群、神経発達障害群)に変更されており、その定義(症状)も変更されています。(『精神疾患の診断と統計マニュアル(DSM-V)』に基づく)

同じく、発達障害中の分類・名称・定義なども変更されています(例えば、アスペルガー症候群は自閉症スペクトラム障害に変更されました)。

しかしながら、発達障害やアスペルガーという言葉の認知・理解がある程度広がっていることから、現在でも慣例的に引き続き使用したり、関連する法律や条例の改正が間に合っていなかったりすることがあります。

また、こちらのコラムでも神経発達症群を、一般的に使用されることが多い発達障害と表記しています。

発達障害の分類・特性

続いて、発達障害者支援法(平成16年公布、平成28年改正)による、発達障害の定義に沿ってご紹介します。

第二条 この法律において『発達障害』とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

(出典:e-gov「 発達障害者支援法」)

これを3つに分類すると、以下のとおりです(【】内は、定義変更後の名称です)。

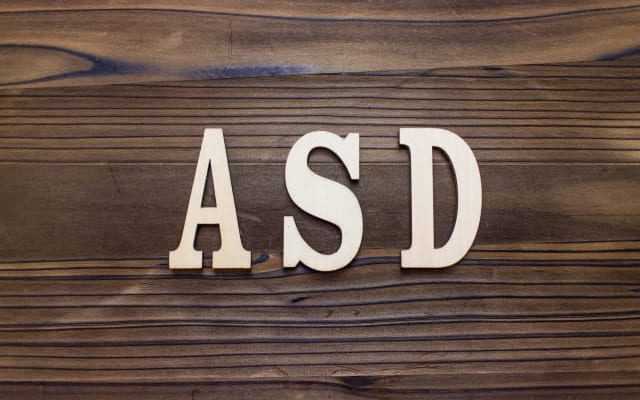

- アスペルガー症候群・広汎性発達障害【自閉症スペクトラム(ASD)】

- 注意欠陥・多動性障害【注意欠如・多動症(ADHD)】

- 学習障害(LD)【限局性学習症群(SLD)】

なお、発達障害かどうかを診断できるのは医師のみです。

まだ診断を受けていない場合、ご紹介するような傾向が当てはまったとしても、親だけで発達障害に違いないなどと決めつけず、医師の診断を受けましょう。

各分類の紹介を続けます。

アスペルガー症候群・広汎性発達障害【自閉症スペクトラム(ASD)】

アスペルガー症候群・広汎性発達障害【自閉症スペクトラム(ASD)】のある人は、社会的なコミュニケーションの力を持って人間関係をつくることが苦手だとされています。

一般的には、強いこだわりや思い込み、対象への強い執着、感覚の強弱が極端といった特徴があります。

例えば、以下のようなものがあげられます。

- クラスの子がみんなで歌を歌っているのに、一人だけ絵を描き始める

- 自分の興味のあるもの(電車や絵など)にしか興味を示さない

- 味覚や肌の感覚に異常なこだわりがある

アスペルガー症候群・広汎性発達障害【自閉症スペクトラム(ASD)】の特徴として、周囲への興味関心がないことがあげられます。

しかしながら、発達障害のある子どもは、人間より興味の対象(電車や絵など)の方が好きなのではなく、他人の考えやコミュニケーションの取り方が理解できないだけなのです。

そのため、家族や友人でさえ怖い存在となることがあり、人との交流を避ける傾向が見られます。

注意欠陥・多動性障害【注意欠如・多動症(ADHD)】

注意欠陥・多動性障害【注意欠如・多動症(ADHD)】とは、不注意・多動性・衝動性が通常範囲を超えていて、その行動が生活上で支障をきたす状態を言います。

注意や興味を持続することが困難なため、学習に集中して取り組めないことが多く、ミスや忘れ物の頻発、授業中に立ち歩くなど行動から、学校生活でトラブルを起こしやすくなります。

そのせいで叱られたり、周囲から不当な評価をされたりするような状況が続くと、劣等感が強くなるなどの二次障害につながることもあります。

例えば、以下のような特徴があります。

- 授業中に立ちあがり歩き回る、おしゃべりが止まらない

- 注意されても忘れ物をする

- 思ったことをすぐ口にする

- 我慢できないので順番が待てない

その特徴から、家族、特に親が非難されやすく、親子関係の悪化につながることもあります。

学習障害(LD)【限局性学習症群(SLD)】

学習障害(LD)【限局性学習症群(SLD)】は、知的発達に遅れがなく、聞く・話す・読む・書く・計算する・推論するといった学習に必要な能力のいくつかに困難がある状況を言います。

例えば、以下のような特徴があります。

- 字が汚い、漢字が覚えられない

- 繰り上がりと繰り下がりが理解できない

字が汚いなどの特徴は、多くの子どもに見られるものではあるのですが、学習障害(LD)【限局性学習症群(SLD)】の場合は、本人のがんばりにも関わらず、極端に苦手なのです。

まとめ~発達障害のある中学生の勉強の悩みは支援機関に相談を~

発達障害に関するお悩みは、ご自身や家庭内だけで抱え込む必要はありません。

発達障害のある中学生に関するお悩みを相談できる機関・団体はたくさんあります。

相談することによってあなたの悩みが緩和され、お子さんにもよい影響の連鎖が起こります。

あなたやお子さんがよりよい生活を送るために、どんどん周りの人や支援機関を頼りましょう。

このコラムが、あなたとお子さんの一助となったなら幸いです。

さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方々のための個別指導塾です。

発達障害のある生徒さんにも、一人ひとりの特性に向き合った上での支援を行います。

無料相談も承っており、ご相談いただければ、あなたのお子さんのための具体的なお話ができると思います。

キズキ共育塾の概要をご覧の上、少しでも気になるようでしたらお気軽にご相談ください。 ご相談は無料です。また、親御さんだけでのご相談も承っています。

/Q&Aよくある質問

発達障害のある中学生にオススメの勉強法を知りたいです。

- 勉強する姿勢を変える

- 特性に合った教材・勉強道具を使う

- 少しザワザワした環境を用意する

- 勉強以外のものが目に入らないようにする

発達障害のある中学生(の勉強)について相談できるところを知りたいです。

- お子さんが在籍している中学校

- 病院・医療機関

- 発達障害情報・支援センター

- 児童相談所

- その他公的な相談窓口

- 発達障害の支援を行う民間団体