発達障害のある中学生に親ができる対応5選 勉強のためにできるサポートを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは発達障害のある中学生のお子さんについて、以下のような疑問や不安を抱えてはいませんか?- 発達障害のグレーゾーンってそもそも何?

- グレーゾーンの中学生の子どもには、どんな困りごとがある?

- グレーゾーンの子どもとどう接してよいかわからない

このコラムでは、発達障害のある中学生が感じやすい困りごとや親ができる対応、勉強のためにできるサポートについて解説します。

最後まで読んでいただくことで、発達障害のある中学生のお子さんと、親であるあなたのよりよい、次の一歩につながるはずです。

私たちキズキ共育塾は、発達障害のある中学生のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害のある中学生が感じやすい困りごと

発達障害のある中学生が感じやすい困りごとは、お子さんの傾向・特性によって異なります。

ASD傾向が強い発達障害のある中学生の困りごと

- 暗黙の了解やルールを理解しづらい

- 雰囲気を読まずに思ったことを口に出す

- 以上の結果、先生や同級生との意思疎通が難しく感じる

ADHD傾向が強い発達障害のある中学生の困りごと

- 注意散漫で授業に集中できない

- 配布物などを忘れたり紛失したりする

さらに、発達障害のあるお子さんには、発達障害の特性とは別の面でも困りごとが生じます。

発達障害のあるお子さんには、発達障害の確定診断がありません。

そのため、診断書などを学校に提示できないため、先生から「不真面目だ」と受け止められて、内申点を下げられるといったことが起こる可能性もあるのです。

また、中学生は、小学生時代と比べて、部活動が活発になったり勉強が難しくなったりと、発達障害のある子どもが、学校生活や学業でつまずく機会が増えると考えられています。

そうしたつまずきに直面したとき、発達障害のあるお子さんは、以下のように思い詰めることがあります。

- 自分は周囲の人より劣っている

- 自分は努力が足りないから周りと同じようにできない

このような過度な自信喪失や気分の落ち込みは、以下のような二次障害につながることもあります。

- うつ病・ノイローゼ

- 不登校

- ひきこもり

発達障害のある中学生に親ができる対応5選

この章では、発達障害のある中学生に親ができる対応について解説します。

前提として大切なことは、親子・家族だけで抱え込まずに、専門家や支援者に相談することです。まずは、お子さんの学校での様子に詳しい担任先生や、スクールカウンセラーの先生に相談してみましょう。

まだ診察を受けていない人は、専門医による検査を受けてみることをオススメします。

以上の点に留意して、これから解説することを実践してみてください。(参考:鈴木慶太『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』)

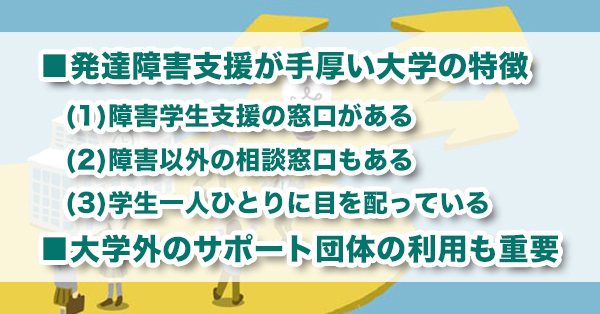

対応①支援機関を利用する

1つ目の対応は、支援機関を利用することです。

発達障害に関連する悩みを相談できる支援機関はたくさんあります。

- 担任の先生

- スクールカウンセラー

- 専門医

- 発達障害者支援センター

- 発達障害に理解のある学習塾

- 発達障害の親の会

スクールカウンセラーとは、学校現場で児童生徒や保護者、教職員を対象に心理的サポートを提供する専門職のことです。主に学校に配置され、心理学や臨床心理学の専門的な知識をもとに、児童・生徒の悩みや問題に対応します。(参考:文部科学省「スクールカウンセラーについて」)

スクールカウンセラーの主な業務は、児童生徒への相談面接です。相談面接には、個別カウンセリングやグループカウンセリング、コンサルテーション(助言・協議)が含まれます。必要に応じて、教職員へ専門的な立場から助言を行います。(参考:文部科学省「スクールカウンセラー業務」)

発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見と早期支援を目的として、発達障害のある人とその家族などをサポートするための支援機関のことです。(参考:国立障害者リハビリセンター 発達障害情報・支援センター「発達障害支援センターとは」)

保健、医療、福祉、教育、労働など、さまざまな分野の関係機関と連携しながら、地域の支援ネットワークを構築し、多様な相談に応じて、指導や助言を行っています。

臨床心理士や言語聴覚士、精神保健福祉士などの専門資格を持つ支援員が相談に乗ってくれるところもあります。

参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害者支援センターとは? 支援内容や利用の流れを解説」

発達障害のある中学生への指導実績がある、特に個別指導を行っている学習塾であれば、発達障害の特性に理解のある講師が、お子さんの特性や中学校での進度を考慮した、きめ細やかな指導を行うでしょう。私たち、キズキ共育塾もその一つです。

親御さんやお子さんが通いやすい、または相談しやすいと思える支援機関を探しましょう。

対応②特性を受け入れ、理解を深める

2つ目の対応は、特性を受け入れ、理解を深めることです。

親御さんの中には、発達障害の特性は本人の努力次第でカバーできるとお考えの人がいます。

しかし、発達障害は、先天的な脳の機能の偏りに起因するため、本人の努力だけではどうにもならない面も多くあるのです。

お子さんの特性を理解して受け入れることで、親子ともに、周囲の人への配慮や理解を求めやすくなります。

また、特性を受け入れることは、お子さんの特性を個性として尊重することにつながり、お子さんの自己肯定感を高めます。

ぜひ、お子さんの特性を受け入れ、どんな困りごとを抱えているのか、何が得意で何が苦手なのかという理解を深めてください。

対応③親の会で情報収集や意見交換をする

3つ目の対応は、親の会で情報収集や意見交換をすることです。

親の会に参加することで、同じ発達障害のある中学生がいる親や保護者と意見交換をしたり、悩みを共有したりできるでしょう。

インターネットで「発達障害 親の会」と検索すれば、多くの団体の活動が出てきます。興味を持ったところに参加してみてはいかがでしょうか?

なお、親の会はそれぞれに目的や性質が異なります。一つの会が合わなかったとしても、別の会を探してみることをオススメします。

対応④ペアレントトレーニングを受ける

4つ目の対応は、ペアレントトレーニングを受けることです。

ペアレントトレーニングとは、発達障害のある子どもがいる親に、効果的な親としてのスキルを教えるものです。子どもへの接し方を見直す上でも非常に有効だと言われています。

ペアレントトレーニングの内容には、以下のようなものがあります。

- 各発達障害の特性への理解を深める講習

- 各発達障害に見られる行動を分類して理解

- 子どもの良いところへ目を向ける練習

- 効果的な指示の仕方や好ましくない行動を取ったときの対応の勉強

医療機関や教育機関などで講師を招き、以上のようなトレーニングを実施します。

もちろん、発達障害のある人も参加対象に含んでいる支援機関もあります。

また、同じ悩みを抱えた保護者と情報共有できる機会になるかもしれません。

発達障害のあるお子さんへの対応がわからない人は、お近くの支援機関で実施されているペアレントトレーニングを探して、受けてみてください。

対応⑤進路選びや高校受験の準備を早めに進める

5つ目の対応は、進路選びや高校受験の準備を早めに進めることです。

以下のような準備を早めに進めておくと、お子さんに合った進学ができる可能性が高まります。

高校受験をする場合は、お子さんの内申点・調査書点の状況を、学校に確認しましょう。

発達障害の特性に関連して、内申点が低いようであれば、内申点があまり合否に関わらない高校や受験方式を探すことがオススメです。

また、高校には、一般的にイメージされる平日に学校に通って、朝から夕方まで授業を受ける高校である全日制高校以外に、通信制高校・定時制高校があります。

ASD傾向の強い発達障害のある子どもの場合は、時間の融通が効き、マイペースに勉強を進められる通信制や定時制が向いている可能性があります。

いずれにせよ、高校を選ぶ際は、お子さんの意思や希望を尊重することが大切です。

また、早めに準備を始めることで、情報収集、学校見学、受験校や受験方式の選択などがしやすくなり、お子さんの意志も固まりやすくなります。

ASDのある中学生の勉強のためにできるサポート3選

この章では、ASDのある中学生の勉強のためにできるサポートについて解説します。(参考:本田秀夫『自閉症スペクトラム』、小池敏英・奥住秀之『これでわかる学習障がい』)

ほかの章についても同様ですが、ご家族の心がけでできることがほとんどです。そして前提として大切なのは、ご家族だけで抱え込まずに、学校の先生や支援機関などに相談することです。

特に、学業面での悩みが大きい場合、発達障害の特性に悩む子どもの指導実績がある学習塾などであれば、具体的なアドバイスを得られることがあるでしょう。

サポート①文字や図を利用する

ASDのある中学生の多くは、耳からの情報よりも、視覚的な情報の方が理解しやすいと言われています。そのため、文章や図を用いたコミュニケーションを取ると、理解がしやすくなるでしょう。

具体的には、以下のような工夫が効果的です。

- 日程を組むときにはタイムスケジュールを表にする

- やるべき課題などをリスト化する

サポート②静かな環境を整える

ASDのある中学生には、聴覚過敏などの過敏症が併存する場合があります。

そのため、特に受験勉強をする時期などは、できるだけ静かな環境を整えるといった配慮が重要です。

サポート③休憩時間を意識する

ASDのある中学生に見られる過集中への対策も必要でしょう。

過集中とは、ASDのある人やASD傾向の強い発達障害のある人が興味やこだわりの強い特定分野に取り組むときに過度な集中力を発揮して、休み知らずに活動を続ける状態のことです。

過集中状態にあると、体力が保たなくなるほどぶっ続けで勉強をすることがあるため、親御さんから休憩するように促すなどの対処が必要です。

ADHDのある中学生の勉強のためにできるサポート

ADHDのある中学生の場合、抱えやすい整理整頓が苦手という傾向への対策が特に肝心です。(参考:本田秀夫『自閉症スペクトラム』、小池敏英・奥住秀之『これでわかる学習障がい』)

机の上を整理する、必要な物のみを置くようにすれば、物を散らかすことを防げるだけでなく、勉強に集中しやすい環境を整えることもできるでしょう。

LD/SLDのある中学生の勉強のためにできるサポート2選

この章では、LD/SLDのある中学生の勉強のためにできるサポートについて解説します。(参考:本田秀夫『自閉症スペクトラム』、小池敏英・奥住秀之『これでわかる学習障がい』)

サポート①勉強の方法を変える

LD/SLDのある中学生の場合、例えば、読字障害によって教科書の文章がうまく読みづらいために理解が滞ることがあります。

しかし、音声情報であれば、発達障害のない子どもと同じくらいスムーズに理解できる場合もあります。特性に合わせて、教科書を読みあげたり、音声データを利用したりするなど、得意な方法で勉強できるように工夫しましょう。

サポート②電子機器を利用する

例えば書字障害のある中学生の場合、先生の板書をノートに書き写すのに時間がかかります。

しかし、書き写しではなくタブレット入力に切り替えるだけで、学習の困難が大幅に緩和される可能性があります。

ご家庭だけでなく、学校でも、先生と相談の上で、電子機器を利用する方法も検討してみてください。

発達障害とは?

発達障害とは、脳の機能的な問題や働き方の違いにより、物事の捉え方や行動に違いが生じることで、日常生活および社会生活を送る上で支障が出る、生まれつきの脳機能障害のことです。(参考:American Psychiatric Association・著、日本精神神経学会・監修『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、こころの情報サイト「発達障害(神経発達症)」、NHK福祉ポータル ハートネット「そもそも「発達障害」って?|大人の発達障害ってなんだろう? – 大人の発達障害」、宮尾益知・監修『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD 職場の発達障害』、松本卓也、野間俊一・編著『メンタルヘルス時代の精神医学入門 ーこころの病の理解と支援ー』、福西勇夫・山末英典・監修『ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 精神の病気 発達障害編』)

発達障害は主に、以下の3つの診断名に分類されます。

- ADHD(注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)

- ASD(自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)

- LD/SLD(限局性学習症/限局性学習障害)

それぞれ以下のような特性が見られます。

ADHDの特性

- 忘れ物や記入漏れなどのミスが多い

- 確認作業がうまくいかない

- 整理整頓が苦手で、物を失くすことが多い

- 気が散りやすく、貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない

- 他人の意見に耳を傾ける前に発言したり行動したりする

- 優先順位をつけることが苦手で、場当たり的になりやすく、締切を守りづらい

ASDの特性

- 場の状況や上下関係に気が回りづらく、TPOに合わせた行動が難しい

- 話を聞いていないと誤解されやすい

- 質問の意図、身振り、比喩、冗談などを理解しづらい

- 報告、連絡、相談がうまくできない

- 決まった順序に強いこだわりを見せる

- 予定が変わるとパニックになりやすい

- 聴覚過敏などの過敏症を伴う場合が多い

LD/SLDの特性

- 単語や言葉の聞き誤りが多い

- 筋道立てて話すことが苦手

- 文字の発音が難しい

- 誤った文字を書く

- 数字の位取りが理解しづらい

- 応用問題、証明問題、図形問題が苦手

参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害とは?生まれつき? ADHD、ASD、LD/SLDを解説」

発達障害のグレーゾーンとは?

発達障害グレーゾーンとは、発達障害と同様の特性や傾向がいくつか認められるものの、診断基準を満たすほどではないため、発達障害と診断されるには至らない状態のことです。(参考:姫野桂『発達障害グレーゾーン』)

発達障害グレーゾーンという言葉は、医学的に正式な診断名称ではありません。

ただし、発達障害の確定診断をつけることができない状態のことを発達障害グレーゾーンと表現しているだけであって、発達障害グレーゾーンとは症状が軽いことを意味するわけではありません。

特性による困りごとはあるものの、発達障害の確定診断が出ないため、周囲からの理解を得づらく、サポートを利用できないこともあります。

発達障害グレーゾーンのある人は、発達障害の診断を受けた人とはまた違った、悩みや生活上の困難を抱えているのです。

例えば、発達障害グレーゾーンのある人は、確定診断を受けていなければ、発達障害を理由に障害者手帳を取得することはできません。このように、発達障害グレーゾーン特有の困難は少なからずあります。

なお、発達障害者支援センターなど、発達障害グレーゾーンのある人でも利用できる発達障害のある人向けの支援機関はあるため、困った際にはそちらに相談してみてもよいかもしれません。

参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害グレーゾーンとは? 子どもに対する支援をADHD/ASD/LDの傾向別に解説」

発達障害グレーゾーンの問題点

発達障害グレーゾーンの問題点は、確定診断は下りなくても、特性に由来する困りごとは確かにあるという点です。

お子さんは、学校生活や学業に困難を抱えているから、また支援や配慮が必要だからこそ、検査を受けています。

しかし、発達障害と明確に診断されないことで、サポートの対象外となることがあるのです。

公的な支援機関であっても、福祉サービスの条件として、発達障害の確定診断を前提とする専門医による診断書や障害者手帳の提示を求めるところは多くあります。

また、診断書がないことで、先生や同級生など周囲からの理解や配慮を得られず、甘え・なまけではないかと見られることもあるようです。

なお、お子さんの発達障害について、医師の診断をまだ受けていない場合は、専門医の受診をオススメします。

軽微な特性であっても、確定診断が下りなくても、発達障害の傾向の有無などといった事実の認識・理解につながります。

まとめ~サポートでお子さんの困りごとは減らせます~

発達障害のあるお子さんは、発達障害の確定診断が下りていない分、自分の努力不足ではないかといった悩みを抱えやすいです。

そのため、親御さんは、困りごとを抱えていないかを注視し、できるだけ話を聞くことが大切です。特に、中学生になると困りごとを抱える機会は増えます。一層の注意が必要になるでしょう。

その上で、親子の間だけで解決しようとするのではなく、医師や専門機関、塾などの専門家を頼るようにしましょう。

適切な情報やアドバイスを得ながら、親御さんの方でもサポートを行えば、お子さんの困りごとを充分減らすことができます。ご安心ください。

このコラムが、発達障害のある中学生本人と親御さんの助けになったなら幸いです。

私たちキズキ共育塾には、発達障害のある生徒さんが多く在籍しています。

ご相談は無料です。少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。

経験豊富な講師とスタッフが、お子さん個人の事情に応じて、勉強とメンタルをサポートします。

/Q&Aよくある質問