発達障害のある子どもの高校受験 親にできるサポートを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、発達障害のあるお子さんの高校受験に向けて何をしたらいいのかわからず、困ってはいませんか?

まず結論として、発達障害があっても、高校受験をすることはもちろん可能です。

このコラムでは、発達障害のある子どもの高校受験する際の前提、高校受験前に確認すべきポイント、高校受験で受けられる配慮・特例申請、親ができるサポートなどについて解説します。

このコラムを読むことで、発達障害のあるお子さんの高校受験に関するお悩みが解決し、具体的な次の一歩が見えてくるかもしれません。(参考:鈴木慶太『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』)

私たちキズキ共育塾は、高校受験を目指す発達障害のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害のある子どもの高校受験する際の2つの前提

この章では、発達障害のある子どもの高校受験する際の前提について解説します。

前提①早めに準備する

例えば、こちらで解説する特例申請を行う場合は、受験の願書提出よりも前に申請を行う必要があります。

発達障害のない子どもと同じスケジュール感で動いていると、支援を得られない場合があります。そのため、早めに相談・問い合わせすることが大切です。

もちろん、高校受験一般において重要な受験勉強の進め方や、入学後の学費などにも気を配りましょう。

前提②詳しい人に相談する

高校受験や発達障害に詳しい専門家や支援機関として、担任の先生やスクールカウンセラー、医療機関などのカウンセラーなどがいます。

特に、発達障害に理解のある学習塾などでは、一般論と発達障害との関係の両方の情報を同時に得られるためオススメです。

発達障害のある子どもの高校受験前に確認すべき6つのポイント

この章では、発達障害のある子どもの高校受験前に確認すべき6つのポイントについて解説します。

ポイント①お子さん本人の意思を確認したか

1つ目のポイントは、お子さん本人の意思を確認したかです。

お子さんは、未成年の子どもであり、発達障害の当事者である一方、一人の個人でもあります。

発達障害との関係の観点は重要ですが、進路選びでは、本人の望む進路かどうかも、もちろん大切です。

お子さんには、中学卒業後の進路に関して、以下のような希望があるかもしれません。

- 〇〇高校がいい

- △△科はいやだ

- 就職して働きたい

- 高等専修学校や高等専門学校(高専)で専門的な職業知識・技能を学びたい

お子さんの現時点での意思を確認し、尊重することが大切です。

ただし、これはお子さんの言うとおりにすべて従うという意味ではありません。

現実的にお子さんの特性や学力などに合っているかを、親子で調べたり話しあったり詳しい人に相談したりすることが大切なのです。そうすることで、よりよい進路が見つかります。

話し合いの結果として、お子さんの第一希望ではない進路や、親御さんが元々考えていた進路を選択する可能性はあります。

ですが、お子さんを思うあまり、最初から親御さんだけで進路を決めるのは、避けた方がよいでしょう。

ポイント②発達障害であることを高校に開示するか

2つ目のポイントは、発達障害であることを高校に開示するかです。

発達障害であることを高校に知らせる義務はありません。

ただし、発達障害に関連して、高校受験の際に特別な措置を受けたり、進学後に配慮・支援を受けたりしたい場合は、開示する必要があります。なぜなら、学校側でも、その子の発達障害の特性にあった対応ができるよう、準備する必要があるからです。

お子さんの発達障害の特性を考慮して、開示すべきかどうか、発達障害に詳しい人にも相談しながら検討してください。

ポイント③内申点はどのくらいか

3つ目のポイントは、内申点はどのくらいかです。

高校受験の際、特に公立高校では、学科試験の点数だけでなく、内申点も重視されます。

発達障害のある子どもだと、授業の進度や形式に馴染めないことで、不真面目だと誤解されて、内申点が低くなっている場合があります。

例えば、ADHDのある子どもは授業中に注意散漫になりやすい傾向があります。先生から叱られて、内申点が下がるケースも考えられます。

また、馴染めないために学校を休みがちになり、出席日数が少ないことも考えられます。

お子さんの進学先を検討するときは、内申点を確認しましょう。点数によっては、内申点が合否判定に大きく影響しない高校や受験方式を候補に入れるなどの判断も必要です。

中学校で特別支援学級に在籍していたり、特別支援学校に通っていたりする場合は、学校のシステム上、内申点が付きません。

この場合は、学校の先生や特別支援教育コーディネーターの人などと相談しながら、受験校を考える必要があります。

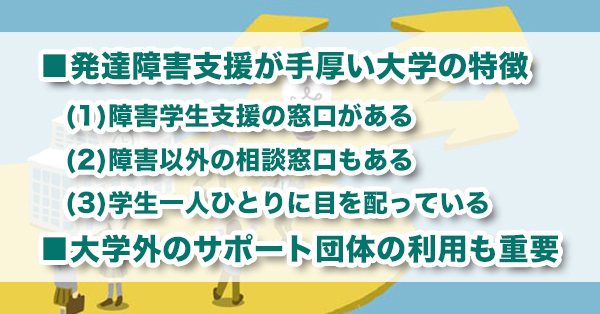

ポイント④進学後にどのような配慮を受けられるか

4つ目のポイントは、進学後にどのような配慮を受けられるかです。

高校では、発達障害のある子どもは、先生と相談した上で、学校生活や学習に関して、合理的配慮を受けられます。

合理的配慮とは、発達障害のある子どもが発達障害のない子どもと同じように生活し、活動できる均等な機会を確保するために必要な配慮のことです。障害のある発達が学校生活上で支障があったときに改善するための措置を取ることも合理的配慮に含まれます。

例えば、LD/SLDのうち書字障害のある子どもが、ノートの代わりに、タブレットのような電子端末の使用許可を得ることも合理的配慮です。

LD/SLDのある子どもは、情報の入出力の媒体を変えることや電子機器などの道具を利用することで、学習に伴う困難が大きく緩和されることも多くあります。

こうした合理的配慮の程度・内容は、高校によって異なります。

そのため、進学先でどのように配慮を受けられるかを事前に確認することが大切になります。

また、高校によっては、発達障害のある子どもを積極的に受け入れて、個別支援を実施しているところもあります。

これらを踏まえて、進学後にどのような配慮を受けられるかを進学先選びの基準のひとつにするなど、受験校に前もって配慮の内容を問い合わせましょう。

ポイント⑤学校の制度や校風が合いそうか

5つ目のポイントは、学校の制度や校風が合いそうかです。

こちらで解説した発達障害への配慮が関連することもありますが、どちらかと言うと、発達障害以外の観点も含めて、その高校が、全体的にお子さんに合いそうかどうかという意味です。

- 授業の進度は早いかゆっくりか

- 先生は厳しいか優しいか

- 生徒の雰囲気はどうか

- 進級・卒業のために、出席日数とテストの成績がどの程度重視されるか

- 部活動が必須かどうか

- 日常の授業以外の修学旅行・文化祭・体育祭などのイベントの有無や力の入れ具合はどうか

- 通学時間・方法や通学路の環境はどうか

以上のような観点から、学校の制度・校風が総合的にお子さんに合いそうかを判断するために、問い合わせや見学などもして確認しましょう。

ポイント⑥高校卒業後の進路をどうするか

6つ目のポイントは、高校卒業後の進路をどうするかです。

高校受験の準備を早めに進めた方がよいのはもちろんですが、特に発達障害のある子どもは、高校受験時・高校在学中から卒業後のことを考えておきましょう。希望の進路に進める可能性は高くなります。

当然、高校受験時に将来のことが決まっていなくても、大きな問題はありません。

ただし、可能な範囲での、現在の希望を考えることで、志望校も高校入学後の生活も、より具体的に見えてくるでしょう。

また、高校卒業後の進路が定まっていることが、受験勉強や進学後の勉強のモチベーションにつながることもあります。

大学進学を考える場合、一般的には、卒業生の進路に大学が多い高校がよいでしょう。

入学後は、大学受験に向けた情報収集と受験勉強が必要になります。

志望校のレベルやお子さんの発達障害の特性や学力などによっては、発達障害のある子どもの指導実績がある学習塾などに通うと効果的です。

就職する場合、一般的には、卒業生の進路に就職が多い高校がよいでしょう。

希望の職種・就職先を見つけるためにも、高校の進路相談に加えて、障害者就業・生活支援センターなどの公的機関に早いうちから相談しておくこともオススメです。

準備や情報収集を前もって進めておきましょう。

ただしもちろん、大学進学に実績のある高校だが、授業スピードがお子さんに合わないといった可能性もあります。

発達障害のある子どもが高校受験で受けられる配慮・特例申請

発達障害のある子どもが高校受験をするときには、特別な措置を受けられます。

発達障害のある子どもが入学試験で受けられる特別措置には、以下のようなものがあります。(参考:文部科学省「資料2高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への配慮の事例」)

高校受験時の特別措置の例

- 別室受験(ADHD、ASD、LD/SLDなど)

- 保護者の別室待機(ADHD)

- 集団面接を個人面接で実施(ASD)

- 前日に試験会場の下見(ASD)

- 介助者が同席(ASD)

- 集団面接の際、誰かが先に行動を見せないと自分ではできない面がある生徒に対し、同じ中学校の受験生と受験グループを同じにする(ASD)

- 面接の順番を早める(ASD)

- 問題用紙の拡大(ASD、LD/SLD)

- 試験時間の延長(LD/SLD)

- 問題文の読み上げ(LD/SLD)

- 監督者による口述筆記(LD/SLD)

- 学力検査問題の漢字のルビ振り(LD/SLD)

- 面接の際、質問をわかりやすく伝え、回答を急かさない(LD/SLD)

以上の特別措置を受けるためには、医師の診断書や高等学校等で行った配慮の有無を記入する状況報告・意見書が必要です。

まだ発達障害を疑っている段階で、専門医から正式に認められていない場合、特例申請は一般的にはできません。まずは検査を受けましょう。

高校受験時の特例申請は、基本的には在籍する中学校で申請を行い、教育委員会を介して手続きが進められます。

以下は、高校入試の特例申請の手続き例です。

特例申請の流れ

- 本人・保護者が、在籍している中学校に、申請の相談をする

- 中学校が、教育委員会へ連絡する

- 本人・保護者が、中学校から、教育委員会への申請用紙を受け取る

- 本人・保護者が、必要事項を記入して中学校に提出する

申請が受理されたら、在籍している中学校・受験校・教育委員会で受験者の特性や中学校での状況を考慮し、さまざまな措置が受けられます。

特例申請は、締め切りが受験の願書提出よりも早いことが多いです。そのため、在籍している中学校にできるだけ早い段階で相談しましょう。

発達障害のある子どもが高校受験をするときに親ができる4つのサポート

この章では、発達障害のある子どもが高校受験をするときに親ができるサポートについて解説します。

大前提として、親子や家庭だけで抱え込まないことです。適切に専門家や支援者を利用したり頼ったりすることが大切です。

その大前提に留意しながら、以下のサポートを実践してみてください。

サポート①在籍している中学校とよく相談する

1つ目は、在籍している中学校とよく相談することです。つまり、担任の先生やスクールカウンセラーとよく相談することです。

お子さんの様子を身近で見てきた担任の先生であれば、込み入った相談ができるかもしれません。

- どの科目が得意・苦手か、受験での科目選択をどうするかなどの勉強の問題

- 高校受験・高校生活にもつながりそうな、中学校生活での困難の有無・内容

- 必要に応じて、利用できる奨学金の種類

また、スクールカウンセラーからは、発達障害に関する具体的な悩みの解決に向けたアドバイスを得られるはずです。

お子さんが受けられる支援制度や、お子さんにあった支援機関を紹介されることもあるでしょう。

いずれも学校教育・制度を知る専門家です。高校受験に関わらず、お子さんの学生生活や将来のことで困ったら、まずは担任の先生やスクールカウンセラーに相談することが大切です。

サポート②支援機関や学習塾を利用する

2つ目は、支援機関や学習塾を利用することです。

それぞれの専門的な知見から、アドバイスが受けられる可能性があります。

学校以外にも相談先はたくさんあります。あなたとお子さんが相談しやすい支援機関を探してみましょう。

- かかりつけの医師

- 臨床心理士

- 発達障害のある子どもの指導実績がある学習塾

- お住まいの自治体の障害福祉を担当する部署・窓口

- 発達障害者支援センター

かかりつけの医師との情報共有・協力は、特に重要です。

小さい頃から発達障害が明らかになっている場合、継続的にお子さんを診ている先生がいると心強いでしょう。

かかりつけの医師は、専門知識を有しているだけでなく、成長の経過も知っている分、お子さんにふさわしい助言をくれるはずです。また、発達障害を専門に診ている医師にセカンドオピニオンを求めるのも一つの手段です。

また、発達障害のある子どもの指導実績がある学習塾では、お子さんの特性に合わせた方法で勉強ができます。また、志望校探しに関連して、各高校の発達障害への対応度合いに詳しいこともあります。

私たちキズキ共育塾もその一つです。

サポート③親の会で情報収集や意見交換をする

3つ目は、親の会で情報収集や意見交換をすることです。

発達障害には、その特性に応じて、保護者の組織である親の会がたくさんあります。

親の会に参加すれば、高校受験に際して同じような悩みを抱えている保護者に出会えるかもしれません。また、受験校の支援体制など、当事者視点で具体的な話を聞くこともできるでしょう。

興味のある方は、インターネットで「発達障害 親の会」と検索すれば、たくさんの団体が出てくると思います。

サポート④メンタル面のケアを心掛ける

4つ目は、メンタル面のケアを心掛けることです。

発達障害の有無にかかわらず、高校受験にはストレスやプレッシャーが伴います。

特に発達障害のある子どもは、勉強が思うように進まずにイライラしたり、成果が出ないことで自信を失ったりする機会が多くあります。

そうした高校受験に伴う苦労や挫折は、自己肯定感の喪失につながり、うつ病や不登校といった二次障害につながる可能性もあります。

お子さんが勉強のしすぎで疲れきったり、気を張りすぎたりしていないかを注視して、必要に応じて休ませるなどのケアをすることが大切です。

一方、親御さん自身も、お子さんを心配しすぎるあまり、自分を追い詰めていないか、ご自分の調子も確認するようにしましょう。

これは親御さん自身ためでもあります。また、気分の落ち込みや不調がお子さんにも影響して、精神的な動揺を引き起こすのを避けるためでもあります。

ときには、お子さんと距離を取ることも大切です。一人で出掛けたり、リラックスする時間を多めに取ったりして、自分を気遣うことも忘れないようにしてください。

発達障害の種類別の勉強法

この章では、発達障害の種類別に、特性にあった勉強法について解説します。

お子さんの高校受験のための勉強のヒントとして、参考になるかと思います。(参考:厚生労働省「発達障害」、宮尾益知『ASD(アスペルガー症候群)、ADHS、LD 職場の発達障害』)

発達障害のある人の勉強方法については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

勉強法①ADHDのあるお子さんにあった勉強法

ADHDのある子どもは、勉強において以下のような困難が見られます。

- 勉強を計画どおりに進めることが難しい

- 長時間勉強に集中できない

受験勉強では、定期的・計画的に勉強することが必要です。ですが、ADHDの特性によって、計画通りに勉強が進まないことも少なくありません。

こういった特性がみられる場合は、親御さんとお子さんが一緒に余裕を持ったスケジュール表を作成することが大切です。

発達障害のある子どもは、耳で聞く情報である言語情報より、目で見る情報である視覚情報の方が理解しやすいことがあると言われています。(参考:西井重超『精神疾患に関わる人が最初に読む本』、厚生労働省「注意欠如・多動性障害(ADHD)」)

そのため、視覚的に学習計画を理解しやすいスケジュール表が、勉強の助けとなる可能性があるのです。

長時間勉強に集中できない場合は、時間を細かく区切って学習し、短く集中することを繰り返す形にすると、勉強に集中しやすくなります。

キズキ共育塾の事例としても、1つの科目を、長時間勉強し続けるのではなく、1つの科目の勉強に短期的な目標を設定して、それが終わったら別の科目を勉強するという流れを繰り返すことで、集中力を保っているADHDのある生徒さんがいました。

休憩をとるタイミングもあらかじめ予定に入れるなど、自身の特性にあわせて計画するといいでしょう。

勉強法②ASDのあるお子さんにあった勉強法

ASDのある子どもは、勉強において以下のような困難が見られます。

- うまく質問できない

- 比喩や抽象的な概念を理解することが難しい

社会性の面に困難があり、上手く質問ができないと、わからない部分や難しいところがそのままになる可能性があります。

対応策として、親御さんや支援者と会話の練習に取り組むことが効果的です。会話のキャッチボールの練習を重ねることで、コミュニケーションスキルを習得できます。

ASDのあるお子さんは、授業やテキストなどの比喩や抽象的な概念を理解することが難しいこともあります。

発達障害の特性として、耳で聞く情報である言語情報よりも目で見る情報である視覚情報を理解する方が得意という場合があります。(参考:西井重超『精神疾患に関わる人が最初に読む本』、厚生労働省「注意欠如・多動性障害(ADHD)」)

この場合は、絵や記号、映像など、視覚的な情報を利用する方法を取り入れると効果的かもしれません。

勉強法③LD/SLDのあるお子さんにあった勉強法

LD/SLDのある子どもは、読む・聞く・話す・書く・計算する・推論するなどの6つの能力の1つ以上に、習得や使用の困難があります。

LD/SLDの特性にあった勉強法の基本として、お子さんが苦手とする能力を、他の部分の能力で補うことをイメージしましょう。

読むことの困難を和らげるためには、聴覚を使った勉強法を取り入れることが挙げられます。

例えば、読み上げ機能がある学習教材を利用するやリスニング音源があるものを使用する、話して聞かせる形で勉強するなどの方法があるでしょう。

聞くことへの困難がある場合は、筆談や簡単な意思表示カードを使用しながら勉強する、本人が話したいようであればしっかり待つようにするなどの工夫をすることで、勉強がしやすくなることが考えられます。

発達障害のある子どもの選択肢となる高校の種類

この章では、発達障害のある子どもの選択肢となる高校の種類について解説します。

ただし、いずれも特別な高校ではなく、発達障害ではないお子さんにとっても同じく選択肢となる高校です。

それぞれの学校の特徴を押さえた上で、その仕組みがお子さんに合いそうか、具体的な志望校の発達障害へのサポート状況はどうかなども調べてみましょう。

種類①全日制高校

1つ目の種類は、全日制高校です。

多くの人が高校と聞いてイメージする学校は、おそらくこの全日制高校でしょう。平日の週5〜6日間、毎日朝から学校に行って夕方まで6時間ほどの授業を受けます。

また、多くの全日制高校は、3年間の学年制となっています。学年制とは、学年ごとに、学校が定めた時間割に従って授業を受ける仕組みのことです。

出席日数を満たし、また定められた時間割・授業の全てで、単位を取得できれば、進級または卒業できます。

なお、全日制高校の中には多くはありませんが、学年制ではなく単位制の学校もあります。単位制の高校では、その年に受ける授業を、生徒自身で決めることができます。

種類②定時制高校

2つ目の種類は、定時制高校です。

定時制高校とは、夜間、もしくは昼間の決められた時間に通学して学習する高等学校課程のことです。基本的に全日制高校より1日の授業時間が少ない場合が多く、通学する時間帯も選べるのが特徴です。(参考:文部科学省「三 新制高等学校の発足:文部科学省」)

定時制高校は、1948年に勤労青少年、つまり就業などのために全日制高校に進学できない青少年のために発足しました。

全日制高校とは異なる時間帯にも授業を受けられるため、働きながら高等学校教育を受けたい人や、自分のペースで学びたい人にオススメです。

定時制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

種類③通信制高校

通信制高校とは、通信教育で学習する高等学校課程のことです。基本的に毎日通学する必要がないため、場所を選ばずに勉強できる点が特徴です。(参考:文部科学省「高等学校通信教育の質の確保・向上」)

学校から送られてくる教科書や動画などの教材を利用して、自宅で学習します。成績は、レポートの提出やテストの点数で決まります。卒業の要件を満たせば、高校卒業資格が得られ、最終学歴は高校卒業(高卒)になります。

学習以外の時間を確保したい人や、自分のペースで学習したい人にオススメです。

通信制高校は通学する必要がないため、元不登校の人、働きながら学ぶ人、芸能活動をしている人、自分のペースで生活したい人などの選択肢として選ばれやすいことも特徴です。

通信制高校については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

補足:高校以外の学校

中学卒業後の進路は、高校とは限りません。お子さんの興味・関心、特性、発達障害以外の病気・障害などによっては、以下のような学校も選択肢になります。

- 高等専門学校(高専)

- 高等専修学校

- 特別支援学校

このコラムでは詳細は省略しますので、気になるようでしたら調べてみてください。

まとめ〜発達障害でも高校受験は充分可能です〜

大切なのは、準備を早めに進めること、そして専門家や支援者を適切に利用する・頼ることです。

ぜひ、親子やご家族など、一人で抱え込まずに、さまざまな相手に協力を求めましょう。

あなたが知らなかった制度や、高校の情報、アドバイスが得られるかもしれません。

その上で、親御さんの方でも細やかなサポートを実践できれば、お子さんの特性にあった進学先を見つけられる可能性が高くなります。

発達障害でも、高校受験・合格・進学はもちろん可能です。まずは情報収集から始めてみましょう。

Q&A よくある質問

発達障害の子どもの高校受験前に確認しておいたほうがいいことを知りたいです。

発達障害のある子どもの高校受験前に確認すべきこととして、以下が考えられます。

- お子さん本人の意思を確認したか

- 発達障害であることを高校に開示するか

- 内申点はどのくらいか

- 進学後にどのような配慮を受けられるか

- 学校の制度や校風が合いそうか

- 高校卒業後の進路をどうするか

詳細は、こちらで解説しています。

発達障害のある子どもが高校受験をします。親にできることはありますか?