発達障害の子どもの大学受験まとめ 確認事項やサポート方法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、発達障害のある子どもの大学受験に向けて、何をしたらいいのかわからなくて困っていませんか?

このコラムでは、発達障害のある子どもの大学受験について解説します。

このコラムをご覧になることで、発達障害のお子さんの大学受験へのお悩みが解決し、具体的な次の一歩が見えてくると思います。(参考:鈴木慶太『親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方』、高橋知音『発達障害のある人の大学進学』)

私たちキズキ共育塾は、大学受験を検討している発達障害のある子どものための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

発達障害のある子どもが大学受験するときの3つの前提

この章では、発達障害のある子どもが大学受験するときの前提について解説します。

前提①早めに準備する

例えば、発達障害に関する特例申請を行う場合は、受験の願書提出よりも前に申請を行う必要があります。

また、入学後の支援体制などを調べるためには、支援が不要な場合よりも時間がかかります。情報収集や準備は、早めに行いましょう。

前提②お子さんの意思を尊重する

お子さんは、あなたの子どもであり、発達障害の当事者でもあります。その上で、一人の個人でもあります。親御さんが子どものためと、いろいろ決めたくなる気持ちはよくわかります。

ですが、お子さん本人の意思を尊重しましょう。

前提③専門家や支援機関に相談する

お子さんの大学受験にあたって、必ず専門家や支援機関に相談してみてください。

担任の先生、カウンセラー、支援機関など、発達障害や大学受験に関係する支援者・支援機関などに相談することで、あなたのお子さんのための具体的なアドバイスがもらえます。

発達障害のある子どもが大学受験するときの7つの確認事項

発達障害のある子どもが大学受験するときの確認事項について解説します。

確認事項①興味・こだわりの強い分野があるか

1点目は、お子さんに興味・こだわりの強い分野があるかです。

発達障害の特性によって、興味・こだわりが強い分野がある場合、その分野を専門的に学べる大学・学部・学科を目指すことで、受験勉強へのモチベーションが上がりやすくなります。

進学後も、好きな勉強に打ち込めることで、発達障害に伴う多少の苦労はあっても、進級・卒業の意欲を維持しやすくなります。

反対に、こだわりのない分野に興味を持ちづらい人もいます。

その場合、親御さんが、お子さん本人に興味・こだわりのない分野の大学・学部・学科への受験を勧めても、モチベーションは維持しづらいのです。

また、調理や製菓のような分野に興味・こだわりがある場合には、大学ではなく専門学校を選んだ方がよい場合もあります。

親御さんに希望があるのはわかります。ですが、お子さんの特性を考慮して進路を判断することが大切です。

本人の大学受験の意思をきちんと確認しつつ、興味・こだわりの強い分野があるか、何には興味を持てないかを重視するようにしましょう。

確認事項②知的発達に遅れがある場合、志望校に支援体制があるか

2点目は、発達障害に伴って知的発達の遅れがある場合、志望校に支援体制があるかです。

一般論としては、知的発達に遅れがあっても、ある大学の受験に合格する学力があるならば、その大学を卒業することは可能でしょう。

しかし、遅れの程度・内容によっては、履修申請などの諸々の手続きや、同輩と足並みを揃えるグループワークなどで、困難に直面することもあります。

多くの大学には、障害のある学生の履修相談や授業支援を行う障害学生支援室があります。そうしたところに相談すると、支援員による合理的配慮を受けられます。

ですが、学校によっては充分な配慮・支援を受けられないこともあります。その場合、手続きや情報収集を自分から積極的に行わなければ、必要な申請などの機会を逃すこともあります。

お子さんに知的発達の遅れが見られる場合は、大学受験が可能かどうかだけでなく、進学後に学校生活を送れそうか、志望校にしっかりした配慮・支援体制があるかを確認するようにしましょう。

確認事項③発達障害があることを大学に告知するか

発達障害であることは、大学に伝える義務はありません。

その上で、発達障害があることを大学に伝えるかは、要確認事項です。

入試の際に特別な措置を受けたり、進学後に配慮・支援を受けたりしたい場合は、大学に、発達障害であることを知らせる必要があります。

大学側でも、その子の発達障害の特性に合った対応ができるよう、準備する必要があるからです。申請にあたっては、ご家庭側にも手間が発生します。

お子さんの発達障害の特性や程度を考慮し、必要に応じて詳しい人・機関にも相談して、告知すべきかどうかを検討しましょう。

確認事項④進学後にどのような配慮を受けられるか

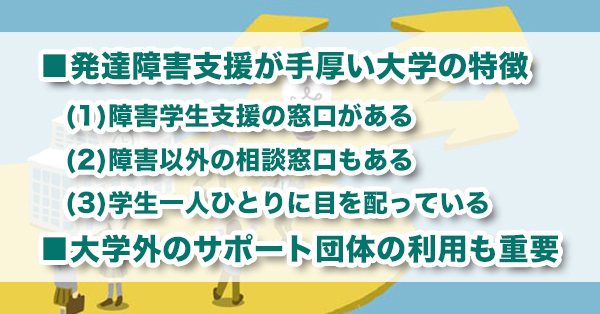

4点目は、進学後にどのような配慮を受けられるかです。

障害学生支援室のように、通常、大学では、発達障害の学生をサポートする専用窓口が設けられています。なお、名称や内容は大学ごとに異なります。

そこで支援員に相談すると、例えば期末試験を別室で受けたり、講義を理解しやすいよう特別に板書の写真撮影や動画記録の許可を得たりと、合理的配慮を受けることが可能です。

特に、LD/SLDの場合、情報の入出力の媒体を変える、電子機器などの道具を利用するなどで、学習に伴う困難がだいぶ緩和されます。

よって、こうした合理的配慮を受けられるかどうかで、勉強のしやすさが大きく変わるでしょう。

また、支援員だけでなく、同じような発達障害のある上級生が学生サポーターとして悩み相談に乗る場合もあります。

このように、発達障害の学生が通いやすいよう大学によってさまざまな取り組みを行っています。

大学受験の前には詳しい人に相談したり、必ず調べたりするようにしましょう。

ちなみに、発達障害のある子どもの受け入れ状況や配慮などの情報を、大学ごとに収集して、書籍の形でまとめている団体などもあります。

気になる人はインターネットで検索してください。

確認事項⑤学校の制度や修学面の特徴から考えて、卒業できそうか

5点目は、学校の制度や修学面の特徴から考えて、卒業できそうかです。

例えば、以下のような学校の制度を確認しておくことも大切です。

制度などの例

- 卒業のために、留学や卒論が必要か

- 聴講形式とディスカッション形式のどちらの授業が多いか

- グループで実験する機会などがあるか

- 学費が心配な場合、障害のある学生向けの奨学金制度があるか

例えば、発達障害の特性によってグループワークが向いてなさそうな場合には、同じようなことを学べるA大学とB大学があるなら、講義形式の授業が多い方の大学を目指すなどの方法が考えられます。

志望校が近くにある場合には、オープンキャンパスや学校見学会を通じて、大学側の取り組みや授業の実際面を確認することがオススメです。

例えば、九州大学のように、発達障害のある高校生向けのオープンキャンパスを実施している大学もあります。

直接学校に行けない場合でも、問い合わせをしたり資料を読んだりして、制度と修学面の両方の特徴を考慮し、卒業できそうかどうかを考えましょう。

確認事項⑥大学卒業後の進路をどうするか

6点目は、大学卒業後の進路をどうするかです。

大学は、第一義的には卒業後の就職のために通うものではありません。

また、卒業後の進路は、大学受験の時点で必ず考えておかなくてはいけないものでもありません。

ですが、特に発達障害の子どもは、卒業後の準備・情報収集に早めに取り組んだ方が、進路や就職先を具体的にイメージしやすくなるでしょう。

現時点で、お子さんに就きたい職種、大学で勉強したことやこだわりを将来に活かしたいかどうかなどの希望があるようでしたら、受験する大学・学部選びの一つの参考にしましょう。

極端な例かもしれませんが、理工学にも文学にも興味がある。将来的には理工系の仕事に就きたいのであれば、文学部ではなく理工学部に進学するというようなイメージです。

現時点で将来の希望があってもなくても、大学入学後には、障害者就業・生活支援センターなどの公的機関に相談するのがよいでしょう。基本的には学生の段階から無料で相談・支援を利用できます。

支援機関も上手に利用しながら、卒業後の進路を考えるよう、お子さんに伝えてみましょう。

確認事項⑦自宅から通学するか、一人暮らしか

7点目は、自宅から通学するか、一人暮らしかです。

大学進学となると、今の居住地を離れて一人暮らしをする必要がある人もいると思います。

発達障害の特性や程度によっては、一人暮らしをすることで生活が乱れたり、公共料金の支払いや手続きで苦労したりすることもあります。

志望校が実家から離れている場合には、一人暮らしできるかどうかを検討することも大切です。

現時点では1人暮らしは難しそうと思っても、志望校をあきらめる必要はありません。

支援機関を利用して、自己管理の方法やセルフケアのコツを習得していけば、一人暮らしができる能力が次第に身についていきます。特性の程度次第によっては、進学が決まってからでも問題ありません。

また、発達障害と1人暮らしは、以下のコラムで詳しく解説しています。(就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジのウェブサイトが開きます)主には社会人に向けた内容ですが、大学生の参考にもなると思います。

参考:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害のある人の一人暮らし 成功させるポイントや役に立つ対策を解説」

発達障害のある子どもが大学受験で受けられる特別措置

発達障害のある子どもには、大学受験の際に、特性に応じた特別措置を受けられる可能性があります。

例えば、大学入学共通テスト(旧センター試験)では、専門医による診断書と状況報告書を提出することで、以下のような特別措置を受けられます。(参考:大学入試センター『受験上の配慮案内』)

- 試験時間の延長(1.3倍)

- チェック回答の実施

- 拡大文字問題冊子(1.4もしくは2.2倍の大きさ)の配布

- 監督官が読みあげる注意事項等の文書による伝達

- 別室受験

- 試験室入口までの付添者の同伴

チェック回答とは、一般の回答用紙にマークすることが困難とされる人を対象にした、選択肢の数字などが書かれた回答用紙にチェックをする回答方法のことです。

申請の時期は例年、出願前であれば8月~9月末、出願と同じタイミングであれば9月末~10月上旬にかけてです。

申請を希望する人は、大学入試センターの担当窓口に、事前相談をするようにしましょう。

また、国公立大学の二次試験や私立大学の試験でも、同じような合理的配慮が行われています。

配慮の具体的な内容・申請方法・申請時期などは、大学によって異なります。志望校を決める段階で、候補となる学校にあらかじめ相談・確認を取るようにしましょう。

また、基本的には専門医による診断書の提出を求められます。発達障害の検査を受けておらず、確定診断がない場合は、病院で受診したり、診断を受けるべきかをサポート団体に相談したりをオススメします。

大学受験をする発達障害のある子どもにできる親の対応5選

この章では、大学受験をする発達障害のある子どもにできる親の対応について解説します。

繰り返しにはなりますが、前提として、親御さんだけ、ご家族だけでお悩みを抱え込まず、適切に専門家に相談することが大切であることは、意識しておきましょう。

対応①担任の先生やカウンセラーに相談する

1つ目は、担任の先生やカウンセラーとよく相談することです。

お子さんの様子を身近で見てきた担任の先生であれば、込み入った相談ができます。

相談内容の例

- どの科目が得意・苦手か、受験での科目選択をどうするかなどの、勉強の問題

- 大学受験・大学生活にも繋がりそうな、高校生活での困難の有無・内容

- 進学後に学生支援機構などから受けられる奨学金の種類

また、スクールカウンセラーからは、発達障害に関する具体的な悩みの解決に向けたアドバイスを得られるはずです。

お子さんが受けられる公的支援や、お子さんに合った支援機関を紹介されることもあるでしょう。

いずれも学校教育・制度を知る専門家です。大学受験に関わらず、お子さんの学生生活や将来のことで困ったら、まずは担任の先生やカウンセラーに相談しましょう。

対応②専門機関や学習塾に相談する

2つ目は、専門機関や学習塾に相談することです。

それぞれが有する専門的な知見から、お子さんへのアドバイスが受けられます。

学校以外にも相談先はたくさんあります。あなたとお子さんが相談しやすい支援機関を探しましょう。

- 主治医

- 臨床心理士

- 発達障害の子どもの指導実績がある学習塾

- 自治体の障害福祉担当窓口

- 発達障害者支援センター

主治医との情報共有・協力は、特に重要です。小さい頃から発達障害が明らかになっている場合、継続的にお子さんを診ている先生がいると心強いでしょう。

主治医の医師は、専門知識を有しているだけでなく、成長の経過も知っている分、お子さんにふさわしい助言をくれるはずです。

また、発達障害を専門に診ている医師にセカンドオピニオンを求めるのも一つの手段です。

発達障害の子どもの指導実績がある学習塾では、お子さんの特性に合わせた勉強法で学べます。

また、志望校探しに関連して、各大学の発達障害への対応度合いに詳しいこともよくあります。私たちキズキ共育塾もその一つです。

対応③親の会で情報収集や意見交換をする

3つ目は、親の会で情報収集や意見交換をすることです。

発達障害には、その特性に応じて、保護者の組織である親の会がたくさんあります。

親の会に参加すれば、大学受験に際して同じような悩みを抱えている保護者に出会えるだけでなく、受験校の支援体制など当事者視点で具体的な話を聞くこともできるでしょう。

興味のある人は、インターネットで「発達障害 親の会」と検索すれば、多くの団体が出てくると思います。

対応④特性に合わせて勉強に集中しやすい環境を整える

4つ目は、特性に合わせて勉強に集中しやすい環境を整えることです。

発達障害のある子どもの中には、学習塾などの大人数の教室で勉強するよりも、自分で調べながらマイペースに勉強した方がよい子もいます。

例えば、発達障害に伴って聴覚過敏などの特性がある子どもが家で勉強するときは、ご家族はできるだけ静かにする、音声を遮断するイヤーマフを用意するなど、必要に応じて配慮するようにしましょう。

近所で評判の○○塾の受験対策コースといったものも、一般的にはよくても、お子さんの特性に合わなければ、通っても受験勉強がはかどらず、自信喪失につながる場合があります。

発達障害の特性に合わせて、勉強に集中しやすい環境を作ることが、大学受験を成功させるための秘訣です。

対応⑤メンタル面のケアを心掛ける

5つ目は、メンタル面のケアを心掛けることです。

発達障害の有無にかかわらず、大学受験にはストレスやプレッシャーが伴います。

特に発達障害のある子どもは、勉強が思うように進まずにイライラしたり、成果が出ないことで自信を失ったりする機会が多くあります。

そうした大学受験に伴う苦労や挫折は、自己肯定感の喪失につながり、ノイローゼやうつ病といった二次障害につながる可能性もあります。

お子さんが勉強のしすぎで疲れきったり、気を張りすぎたりしていないかを注視して、必要に応じて休ませるなどのケアをすることが大切です。

一方、親御さん自身も、お子さんを心配しすぎるあまり自分を追い詰めていないか、ご自分の調子を確認することが大切です。

親御さん自身ためでもありますし、気分の落ち込みや不調がお子さんにも影響して精神的な動揺を引き起こすのを避けるためでもあります。

ときには、お子さんと距離を取って一人で出掛けたり、リラックスする時間を多めに取ったりして、自分を気遣うことも忘れないようにしましょう。

発達障害とは?

この章では、発達障害の概要について解説します。

発達障害の概要

2013年に刊行された、アメリカ精神医学会の定める診断基準『DSM-5』によると、主な発達障害として以下の3つを挙げられます。

- ADHD(注意欠陥・多動性障害)

- ASD(自閉症スペクトラム障害)

- LD(学習障害)

発達障害の特性は、発達障害ではない人にも見られるものがあるため、専門医でないと発達障害かどうかは判断が難しいです。

特性自体はあるものの、その特性が診断基準を満たすほど強くないことから、確定診断が下りずに困りごとを抱えるグレーゾーンと呼ばれる人もいます。

お子さんが発達障害ではないかと思っているけれどまだ診断を受けていないなら、まずは専門医のもとで検査を受けることをオススメします。(参考:村上由香『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に暮らすための本』)

発達障害の補足

発達障害は病気ではありません。あくまで目立ちやすい特性があるということです。発達障害のお子さんも、日常生活などにおける困難は、過ごし方の工夫などで対策できます。

①ADHD

ADHDは、正式名称を注意欠如・多動性障害(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)という、発達障害の一種です。

ADHDの特性の程度や現れ方には個人差がありますが、大きく分けて不注意と多動・衝動性の2つの特性が見られます。

具体的な困難としては、以下が挙げられます。

不注意による困難

- 忘れ物や記入漏れなどのミスが多い

- 確認作業がうまくいかない

- 整理整頓が苦手で物を失くすことが多い

多動・衝動性による困難

- 気が散りやすく、貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない

- 他人の意見に耳を傾ける前に発言したり行動したりする

- 優先順位をつけることが苦手で、場当たり的になりやすく、締切を守りづらい

②ASD

ASD(Autism Spectrum Disorder、自閉症スペクトラム障害)とは、社会性・コミュニケーション・想像力の3つにおいて特性が目立つ発達障害です。

具体的には、以下のような特性・困難が目立ちやすいと言われています。

社会性の特性・困難

- 場の状況や上下関係に気が回りづらく、TPOに合わせた行動が難しい

- 話を聞いていないと誤解されやすい

コミュニケーションの特性・困難

- 質問の意図、身振り、比喩、冗談などを理解しづらい

- 報告、連絡、相談がうまくできない

想像力の特性・困難

- 決まった順序に強いこだわりを見せる

- 予定が変わるとパニックになりやすい

- 暗黙のルールなど明示されてない決まりに疎い

また、ASDには聴覚過敏などの感覚過敏が併存することが少なくありません。

③LD/SLD

LD(学習障害)とは、以下の6つの能力の1つ以上に、習得や使用の困難がある発達障害です。

6つの能力

- 読む

- 聞く

- 話す

- 書く

- 計算する

- 推論する

どれに困難を覚えるのかは人によって異なりますが、特定の情報処理が難しいという困難は共通しています。

例えば、読字障害の場合は、教科書の文章がうまく読めない、書字障害の場合は、文字を書いたり覚えたりすることが苦手です。

LDは、ほかの発達障害に比べると、初等教育が始まる段階で特性を自覚しているケースが少なくありません。

なお、視覚障害があるから読むのが苦手、聴覚障害があるから聞くのが苦手、などのケースはLDには当てはまりません

まとめ〜発達障害があって大学受験は充分可能です〜

発達障害のある子どもの大学受験は、早めの情報収集と準備が重要です。

必要に応じて、公的機関の支援員や学習塾の先生など、実績の豊富な専門家と相談しながら、着実に準備を進めるようにしましょう。

その上で、親御さんの方でも細やかなサポートを実践できれば、お子さんの興味や特性に合う進学先を見つけられる可能性が高くなります。

発達障害でも、大学受験・合格・進学はもちろん可能です。まずは情報収集がかはじめてみてください。

私たちキズキ共育塾には、発達障害のある生徒さんが多く在籍しています。大学合格の実績も多数です。

ご相談は無料ですので、少しでも気になるようでしたら、お気軽にご連絡ください。

経験豊富な講師とスタッフが、お子さん個人の事情に応じて、勉強とメンタルをサポートします。

Q&A よくある質問

発達障害のある子どもが大学受験するときの確認事項はありますか?

以下が考えられます。

- 興味・こだわりの強い分野があるか

- 知的発達に遅れがある場合、志望校に支援体制があるか

- 発達障害があることを大学に告知するか

- 進学後にどのような配慮を受けられるか

- 学校の制度や修学面の特徴から考えて、卒業できそうか

- 大学卒業後の進路をどうするか

- 自宅から通学するか、一人暮らしか

詳細については、こちらで解説しています。

大学受験をする発達障害のある子どもに、親ができる対応を教えてください。

以下が考えられます。

- 担任の先生やカウンセラーに相談する

- 専門機関や学習塾に相談する

- 親の会で情報収集や意見交換をする

- 特性に合わせて勉強に集中しやすい環境を整える

- メンタル面のケアを心掛ける

詳細については、こちらで解説しています。