コミュニケーション能力とは? 6つの構成要素とそれぞれの鍛え方を解説

こんにちは。コミュニケーションの練習ができる完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、自分の「コミュニケーション能力」について悩んだことはありませんか?

- 初対面の人と何を話したらいいのかわからない

- 相手の気持ちを察することが苦手

- 本当はこう思ってるけど、なぜかいつも相手に伝えられない

わたしも同じような経験を何度もしました。

「自分はコミュニケーション能力が低い、なんとかしなきゃ!」と思って、動画をみて勉強したこともありますし、コミュニケーション能力に関する本を読み漁ったこともあります。

ですが、そもそも「コミュニケーション能力とは何か」をわからないまま取り組んでも、コミュニケーション能力の向上は簡単ではありません。

反対に、コミュニケーション能力の定義や構成、効果的に鍛える方法を知ることで、誰でもコミュニケーション上手になれる可能性があるのです。

このコラムでは、コミュニケーション能力とは何か、コミュニケーション能力を高める方法を、わたしの経験も踏まえて解説します。

私たちキズキ共育塾は、コミュニケーションにお悩みの人のための、完全1対1の個別指導塾です。

10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。

目次

コミュニケーション能力とは?

この章では、コミュニケーション能力の概要と「コミュニケーション能力」という言葉を取り巻く問題について解説します。

あわせて、医学的な障害としてのコミュニケーション障害と、ネットスラングとしての「コミュ障(コミュ症)」について紹介します。

コミュニケーション能力の概要

コミュニケーション能力とは、「コミュニケーション全般における複合的な能力」のことです。

一例として、文部科学省は、コミュニケーション能力を以下のように説明しています。

コミュニケーション能力は、話す・聞く・書く・読むといった言語活動のほか、非言語による伝達手段(イメージ、音、身体)も含めた広範な活動に関わるものである。

(参考:文部科学省「資料5 言語能力について」)

言語や非言語を介して、メッセージを受け取る・理解する・伝える・行動することが、一連のコミュニケーションのフローだと考えてみてください。

ですが、コミュニケーション能力はそうした一般的な説明だけでは語れません。

具体的には、以下のような力だと考えられます。

- 基本的なあいさつや思いやりある行動がとれる

- 自分の考え・感情を理解し、相手に適切に伝える

- ストレス状況下や緊張状態で自分をコントロールできる

- 相手の言葉や状況を察知し、理解や共感、適切な行動をする

- 部下など人を動かすことができる

- 社交性や好意的に人と付き合える

このように、どれも生活や仕事に欠かせない能力だと分かりますね。

「コミュニケーション能力」という言葉を取り巻く問題

「コミュニケーション能力」という言葉は、定義を明らかにされないまま、さまざまな場面で使われています。

そのひとつの例が就職活動です。

経団連の「新卒採用に関するアンケート調査結果」では、新卒採用において特に重視した点で「コミュニケーション能力」が15年連続1位となっています。(参考:一般社団法人日本経済団体連合会「2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」、一般社団法人日本経済団体連合会「2021年度入社対象 新卒採用活動に関するアンケート結果」)

しかし、就職活動の中で、企業が必要としているコミュニケーション能力とはどのようなものか具体的に明示されることはありません。

わたしは以前、「就活でコミュニケーション能力が低いと指摘されたのだけど、どうしたらいいか分からない」と友人から相談されたことがありました。

「コミュニケーション能力」という言葉は就活生にとっては抽象的すぎて改善点が見えず、不安の原因になりがちです。

このように、コミュニケーション能力は、現代社会において期待される能力である一方で、定義が体系的に明示されていないことによって、曖昧に使われているのです。

補足①:医学的な障害としてのコミュニケーション障害

コミュニケーション障害(現:コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群)とは、「発声や発音、文法の組み立てが難しい」「社会の場で人とやりとりするのが難しい」など、人とのコミュニケーションに困難が生じる障害のことです。

『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』によると、発達期に発症する「神経発達症群/神経発達障害群」のグループに含まれます。そして、「コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群」は、人とのコミュニケーションに困難が生じるグループを指します。(参考:日本精神神経学会・監修『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』)

『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』に基づいた「コミュニケーション症群・コミュニケーション障害群」についてわかりやすく説明すると以下のとおりです。

- 発達期に発症する障害である

- 発声や発音、文法や単語の使い方、対人関係の場でのやりとりなど、コミュニケーションに関するさまざまな困難がある

コミュニケーション障害の詳細については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。

補足②:ネットスラングとしての「コミュ障(コミュ症)」

続いて、ネットスラングでの使われ方です。

インターネット上の投稿などでよく見かける「コミュ障(コミュ症)」とは、医学用語ではなく、ネットスラングに由来する俗語の一種のことです。

いわゆる「コミュ障(コミュ症)」は一般的に、他人との会話が苦手な人、他人とのかかわりを避ける人、他人に無関心な傾向がある人のこととされています。

明確に定められた定義や特徴はありませんが、一般的には次のような特徴を指すようです。

- 常に周りの人に対して遠慮しがちで、自分の意見が話せない

- 空気を読まない発言や言葉遣いで話す

- 人見知りや緊張が激しく、人と話すときに動揺する

- 人前に立つと緊張して頭が真っ白になる

- 人の話をさえぎってまで自分の話をするため、周りが迷惑していることに気づかない

- 会話や質問などにうまく受け答えできない

- 周りの会話のペースについていけず、押し黙る

- 自分から上手で積極的なコミュニケーションができない・拒む

なお、いわゆる「コミュ障(コミュ症)」ではなくても、人との会話のペースについていけなかったり、急に発言を求められる無茶振りに対応することができなかったりなどは、誰もが経験しうることです。

「自分はコミュ障(コミュ症)だから、どうしようもない」などと、自分を卑下しないようにしましょう。

「コミュ障(コミュ症)」の詳細については、下記コラムで解説しています。ぜひご覧ください。

コミュニケーション能力が高い人の特徴

実は、コミュニケーション能力が高い人には共通点があります。

その共通点を1つずつ見ていきましょう。あなたのコミュニケーション能力をアップさせるヒントになるかもしれません。

特徴①自分をコントロールしながら、まわりに合わせてふるまえる

コミュニケーション能力は、自分をコントロールする力と深いかかわりがあります。

自分の感情や衝動をうまくおさえ、状況に合わせた行動ができると、周りの人との関係も自ずとよくなっていくのです。

特徴②自分の気持ちをうまく表現できる

コミュニケーション能力の高い人には、すぐれた表現力があります。

あなたは自分の感情や心理状態をうまく言葉で表現できますか?

「なんとなくモヤモヤするけれど、自分が何を感じているのかよくわからない」という人も多いかもしれません。このように、自分の感情や心理状態を感じ取る力も表現力のひとつです。

また、表現力は言葉だけに限りません。

コミュニケーション能力と言うと一般的に、「口が達者でよどみなく話せる人」をイメージする人が多いですが、本当のコミュニケーション能力は、しぐさや表情も使いながら相手に伝えられる力です。

特徴③相手の気持ちを読み取れる

自分の気持ちと同じく、相手の気持ちや感情を読み取る力も大切です。

発言や表情、しぐさなどからを察知できると、「この人は私の気持ちを分かってくれる」と思われ、好かれるようになります。

特徴④上手な自己主張ができる

ときには相手と自分の立場や意見が異なることもあるでしょう。

その際、強すぎる自己主張をしたり、反対に自分の意見を押し殺したりすると、コミュニケーションはうまくいきません。

コミュニケーション能力が高い人は、自分の主張を筋道立てて論理的に説明しつつ、柔軟に議論に対応できます。

特徴⑤相手の意見や立場を思いやれる

コミュニケーションの上手な人は共感性が高い傾向があります。

相手の立場になって気持ちを尊重することができ、「思いやりのある人」「優しい人」と認識されるようになります。

相手に友好的な態度で接する力ももっているので、真心が伝わりやすいのです。

特徴⑥良好な人間関係を維持できる

せっかく楽しく会話ができても、人間関係を維持できなくては水の泡です。

コミュニケーション能力の高い人は、お互い感情的になったり、意見が対立したりしても、関係を修復することができます。「ケンカがいけない」のではなく、「仲直りが大事」なのです。

コミュニケーション能力の6つの構成要素

こちらで解説したとおり、コミュニケーション能力は複合的な意味を持つ万能な言葉です。

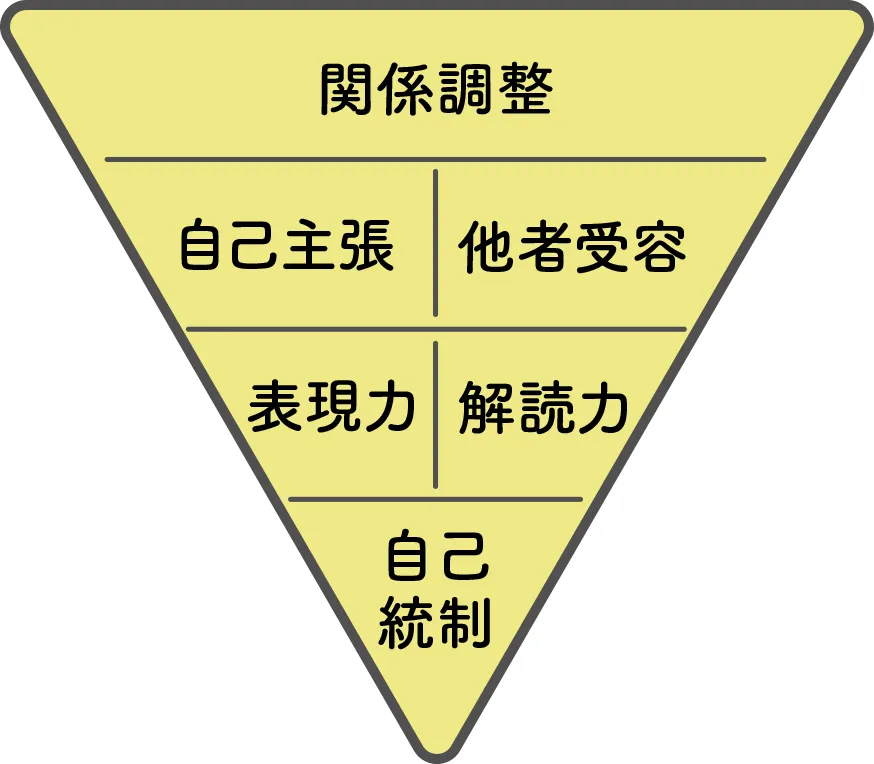

この章では、コミュニケーション能力を定義した「ENDCOREモデル」をベースに、コミュニケーション能力の構成要素をひとつずつ説明していきます。

構成要素を理解することによって、コミュニケーションにおいての自分の強みとは何か、さらに足りないところは何かを知るきっかけになるはずです。

コミュニケーション能力」の構成

ENDCOREモデルとは、コミュニケーション能力を具体的な6つの能力に細分化したものです。(参考:藤本学「コミュニケーション・スキルの実践的研究に向けたENDCORE モデルの実証的・概念的検討」)

下記の図は、コミュニケーション能力を成す6つの構成要素を表しています。

各構成要素について、日常に起こりうる得意な例・苦手な例とともに解説します。

紹介する例は、「実際のあなた」と異なるかもしれません。全ての場面で得意や苦手を表すものではありません。参考としてお読みください。

要素①自己統制

自分の感情や行動をうまくコントロールする力のことです。

- 得意な人の例:「イライラする。ストレスが溜まっているのかも。でも休憩して深呼吸をすれば大丈夫、きっと落ち着ける」

- 苦手な人の例:「イライラがおさえられない!腹が立つ!」

自己統制を鍛える方法は、こちらで解説します。

要素②表現力

自分の考えや気持ちをうまく表現する力のことです。

- 得意な人の例:「最近あまり会えてなくて寂しく思ってるの」

- 苦手な人の例:「私が怒ってる理由がどうしてわからないの!」

表現力を鍛える方法は、こちらで解説します。

要素③読解力

相手の伝えたい考えや気持ちを正しく読み取る力のことです。

- 得意な人の例:「大丈夫って言ってるけど大丈夫じゃないよね?心配事はなに?」

- 苦手な人の例:「大丈夫ってことだから、いつまでも不安な顔しないで頑張ろうね!」

読解力を鍛える方法は、こちらで解説します。

要素④自己主張

自分の意見や立場を相手に受け入れてもらえるように表現する力のことです。

- 得意な人の例:「この提案を採用すれば、全体の効率はよくなるけど一つひとつのケアが手薄になるから私は反対かな」

- 苦手な人の例:「この提案、わたしは反対です!」

自己表現を鍛える方法は、こちらで解説します。

要素⑤他者受容

相手を尊重して相手の意見や立場を理解する力のことです。

- 得意な人の例:「このツールを導入すれば、皆の売上成績もきっと良くなるね!」

- 苦手な人の例:「便利なツールを導入しても、皆の成績が上がると思ったら大間違い」

他者受容を鍛える方法は、こちらで解説します。

要素⑥関係調整

周囲の人間関係にはたらきかけ良好な状態に調整する力のことです。

- 得意な人の例:「最近、〇〇さんが元気がないみたいだからご飯に誘ってみようかな」

- 苦手な人の例:「最近、〇〇さんって付き合い悪くなったよね。もう誘わない方がいいかしら」

関係調整を鍛える方法は、こちらで解説します。

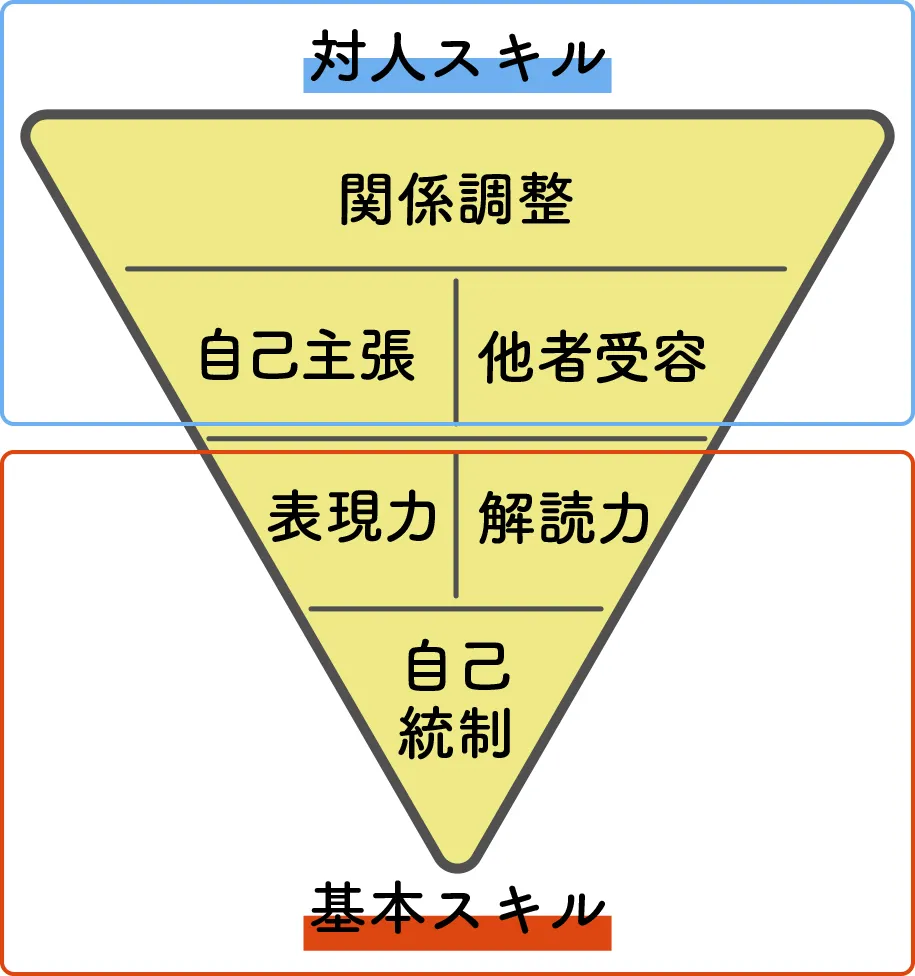

コミュニケーションのスキル〜「基本スキル」「対人スキル」〜

こちらで紹介したコミュニケーション能力の6つの構成要素は、2つのスキルに分類できます。

スキル①基本スキル

基本スキルとは、会話に関する初歩的なスキルのことを指します。

「自己統制」「表現力」「解読力」が該当の構成要素です。会話の「空気」を読みながら、自分の意見や感情を発信する、といったスキルセットになります。

この基本スキルが身についていれば、日常的なあいさつができ、比較的シンプルな話題で自分の意見を述べたり相手の話を聞いたりすることができます。

周りの人をひどく悲しませたり怒らせたりすることなく意思疎通できるスキルであり、多くの人が身につけておきたい力だといえるでしょう。

スキル②対人スキル

対人スキルとは、基本スキルのベースに構成されているスキルのことを指します。

「自己主張」「他者受容」「関係調整」が該当の構成要素です。

基本スキルが備わった上で、他者の意見を受容・尊重しながら意見を述べたり、関係性を考慮した言動をしたりなど、より高度な「空気」を読んだ言動のことをいいます。

コミュニケーション能力は、「基本スキル(自己統制・表現力・解読力)」の上に、「対人スキル(自己主張・他者受容・関係調整)」が積み上がったものです。

コミュニケーション能力が低いとお悩みの方は、まずは基本スキルが身についているかを考えてみるのがオススメです。

たとえば、チームの中でメンバー同士の関係性に配慮しながら行動する場合を考えてみましょう。

対人スキルの高い人は、以下の例のように、メンバーの表情や声色を読み取って自分の言動を調整します。

- 「AさんとBさんはあまり仲が良くないから、自分が場の雰囲気を明るくしよう」

- 「意見が食い違うときには、相手の話をじっくり聞きつつ、やんわりと自分の考えを伝えよう」

基本スキルからレベルが一段階高い配慮や言動が求められるため、ハードルが高いと感じる人も多いかもしれませんね。

しかし、この対人スキルが身につくと、人間関係はぐっと良好なものになります。さらに、仕事などの活動自体もやりやすくなるとを実感できるでしょう。

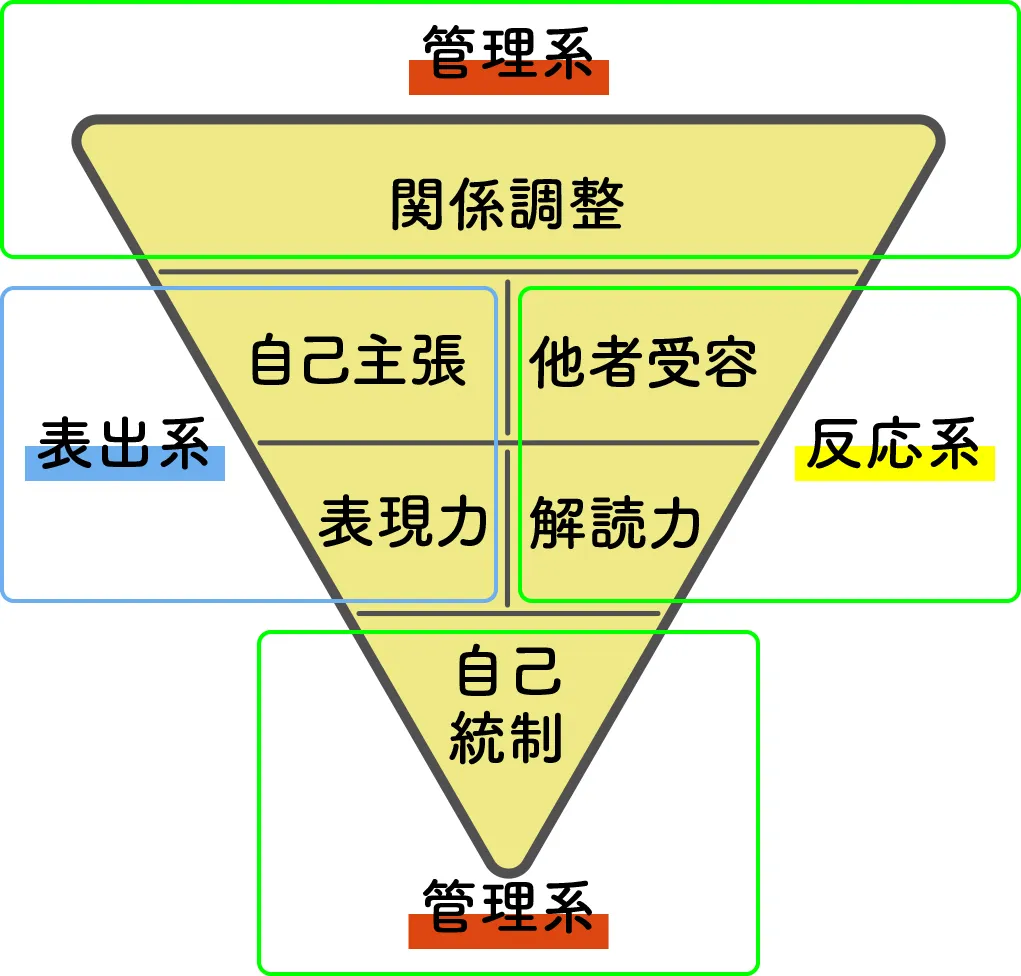

コミュニケーションの系統〜「表出系」「反応系」「管理系」〜

こちらで紹介したコミュニケーション能力の6つの構成要素は、3種類の系統に分けることができます。

それぞれの系統の得意不得意によって、どのようなスタンスで普段コミュニケーションを取っているかなどの傾向を探ることができます。

自分に足りない能力は何かを明らかにするために、自分がどの傾向が強く、どの傾向が弱いのかを判断してみるとよいでしょう。

系統①表出系

表出系という系統には、「表現力」と「自己主張」が該当します。

表出系のコミュニケーションが得意な人の特徴は、次のとおりです。

- 自分の考えを、言葉・しぐさ・表情でうまく表現し、感情や心理状態を正しく表す基本的な「表現力」がある

- 柔軟に相手に合わせながら会話を進めたり、自分の意見や立場を論理立てて話す「自己主張」ができる

自分がまとめ役になったり、会話の中心で話すことが多い印象が強かったりするならば、表出系のコミュニケーションが得意な傾向があるでしょう。

系統②反応系

反応系という系統には、「解読力」と「他者受容」が該当します。

反応系のコミュニケーションが得意な人の特徴は、以下のとおりです。

- 相手の考えを言葉・しぐさ・表情から正しく読み取り、感情や心理状態を敏感に感じ取る「解読力」がある

- 相手の意見・立場を受け入れ、尊重・共感する態度がとれる「他者受容」ができる

「多数決などの場面で自分と異なる意見をちゃんと聞こうとしている」「自分が聞き役に回ることが多い」という人は、反応系のコミュニケーションが得意な傾向があるでしょう。

系統③管理系

管理系という分類には、「自己統制」と「関係調整」が該当します。

管理系のコミュニケーションが得意な人の特徴は、以下のとおりです。

- 自分の衝動・欲求・感情をコントロールし、状況を加味して期待に応じた「自己統制」の取れた行動ができる

- 人間関係を第一に考えて、意見・感情の対立を適切に対処し、良好な状態の維持を心がける「関係調整」ができる

意見・感情の対立に介在し、周りの対人関係を良好な状態にできるなら、管理系のコミュニケーションが得意な傾向があるでしょう。

補足:系統ごとの関係

自分が、どの系統のコミュニケーションが多いかを考えてみてください。

それによって、自分の普段のコミュニケーションがどのように偏っているかを考えることができます。

たとえば、表出系と反応系は「対」になる関係性を持っています。表出系が高ければ、反応系が低い傾向にあり、その逆もあります。

バランスよく2つとも身につけることが重要です。

また反応系と管理系は相互関係にあり、反応系が高ければ管理系も高く、その逆もありえます。

このように、いくつかの側面からコミュニケーション能力をみることができます。

あなたはどのような結果になったでしょうか?

コミュニケーション能力のセルフチェックシート

自分の得意・不得意なコミュニケーション能力は何かを考えてみましょう。

たとえば対人スキルが苦手だと思っている人がいたとします。

- 自分の意見や感情を相手に伝える「自己主張」が苦手なのか?

- 相手の意見や感情を読み取る「読解力」が苦手なのか?

- 周囲の人間を気使う「関係調整」が苦手なのか?

対処の仕方は、それぞれの困りごとに応じて変わってきます。

自分のコミュニケーションの得意・不得意の傾向を、下記のセルフチェックシートを見ながらセルフチェックをしてみてください。

一人ではわからない方は、家族や友人に評価してもらうと、より客観的な視点からコミュニケーション能力を探ることができます。

| メインスキル | サブスキル | 項目分 |

|---|---|---|

| 自己統制 基本スキル 管理系 |

欲求抑制 | 自分の衝動や欲求を抑える |

| 感情統制 | 自分の感情をうまくコントロールする | |

| 道徳観念 | 善悪の判断に基づいて正しい行動を選択する | |

| 期待応諾 | まわりの期待に応じた振る舞いをする | |

| 表現力 基本スキル 表出系 |

言語表現 | 自分の考えを言葉でうまく表現する |

| 身体表現 | 自分の気持ちをしぐさでうまく表現する | |

| 表情表現 | 自分の気持ちを表情でうまく表現する | |

| 情緒伝達 | 自分の感情や心理状態を敏感に感じ取る | |

| 解読力 基本スキル 反応系 |

言語理解 | 相手の考えを発言から正しく読み取る |

| 身体理解 | 相手の気持ちをしぐさから正しく読み取る | |

| 表情理解 | 相手の気持ちを表情から正しく読み取る | |

| 情緒感受 | 相手の感情や心理状態を敏感に感じ取る | |

| 自己主張 対人スキル 表出系 |

支配性 | 会話の主導権を握って話を進める |

| 独立性 | まわりとは関係なく自分の意見や立場を明らかにする | |

| 柔軟性 | 納得させるために相手に柔軟に対応して話を進める | |

| 論理性 | 自分の主張を論理的に筋道を立てて説明する | |

| 他者受容 対人スキル 反応系 |

共感性 | 相手の意見や立場に共感する |

| 友好性 | 友好的な態度で相手に接する | |

| 譲歩 | 相手の意見をできる限り受け入れる | |

| 他者尊重 | 相手の意見や立場を尊重する | |

| 関係調整 対人スキル 管理系 |

関係重視 | 人間関係を第一に考えて行動する |

| 関係維持 | 人間関係を良好な状態に維持するように心がける | |

| 意見対立対処 | 意見の対立による不和に適切に対処する | |

| 感情対立対処 | 感情的な対立による不和に適切に対処する |

コミュニケーション能力を鍛える6つの方法

この章では、コミュニケーション能力を鍛える6つの方法を紹介します。

方法①自己統制〜アンガーマネジメントとストレス・コーピング〜

自己統制を高めるためには、アンガーマネジメントやストレス・コーピングを身につけるとよいでしょう。

アンガーマネジメント(怒りのマネジメント)とは、怒ることを否定するものではなく、怒りの感情を上手く抑えて表現することです。

イライラしているときやストレスが溜まっているときは、対人関係に悪い影響を与えることが多いですよね。他人に対してキツい言い方をしたり、八つ当たりをしたりして、後悔した経験が誰にでもあると思います。

人間の怒りは3段階に分けられます。

- マイルドな怒り:好きじゃない、嫌だ、同意できない

- 中程度の怒り:イライラする、反対だ、腹立たしい

- 激怒:カッカする、殴りたい、頭にくる

大切なのは、全ての怒り感情を我慢するのではなく、マイルドな怒りまでを適切に人に伝えることです。

優しい口調で何が嫌いなのか、どうしてほしいのかを伝えるように心がけましょう。

また人間の怒りのピークが続くのは、およそ「6秒」と言われています。

カッとなって、瞬発的に物申したくなったとしても、6秒心の中で数えて深呼吸をすると少し怒りを鎮めることができます。

ストレス・コーピングとは、ストレスの元にうまく対処しようとすることです。次の2つの対処法があります。(参考:e-ヘルスネット「ストレスコーピング」)

- 問題焦点コーピング:ストレスの元に働きかけて、それ自体を変化させて解決を図ろうとすること

- 情動焦点コーピング:ストレスの元に働きかけるのではなく、それに対する考え方や感じ方を変えようとすること

対処によってストレス元が変化可能な場合は問題焦点コーピングが適切で、変化が不可能な場合は情動焦点コーピングが適切であると考えられています。

方法②表現力〜アサーション〜

表現力を高めるためには、アサーションを身につけるのがオススメです。

アサーションとは、よりよい人間関係を構築する方法で、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張・表現力のことです。

簡単に言うと、自分の気持ちに気付き、言葉・表情・しぐさなどで相手に伝える方法です。

大人になるほど自分の意見・感情を、周りの同調圧力によって飲み込むことが多くなります。

それも立派な自己統制ですが、やりすぎると逆にストレスになるでしょう。

自分の感情や考え方を掴みながら、相手とコミュニケーションを取るアサーションの方法として、「I(わたし)メッセージ」があります。

「YOUメッセージ」とは、隠れた主語「YOU」が存在するメッセージのことを言います。

- 「勉強しなさい」→「(あなたは)勉強しなさい」

- 「コミュニケーション能力がない」→「(あなたは)コミュニケーション能力がない」

- 「書類はちゃんと管理してくれよ」→「(あなたは)書類を管理しなさい」

こういう風に言われると、なんだか嫌な気持ちなりますよね。

それを「I(わたし)メッセージ」に変えてみると、次のようになります。

- 「(わたしは)この後、一緒に買い物に行くのを楽しみにしているから、勉強してもらいたいな」

- 「わたしは、もっとあなたのことを知りたいから、コミュニケーション能力について学んでみてほしい」

- 「わたしは机の上を綺麗にしたら効率が良くなったから、書類は整理整頓した方がいいよ」

自分の気持ちと一緒に、相手にどうしてほしいかを提案すると、言い方も自分の感情も、和やかに柔らかくなりませんか?

相手に何かを要求する際には、このように「Iメッセージ」を意識してみてください。

自分の気持ち・考え方に気付けるようになり、伝え方も優しくなります。

方法③解読力〜メンタルモデルに耳を傾けるトレーニング〜

解読力を高めるためには、「メンタルモデルに耳を傾けるトレーニング」がよいでしょう。

まず、メンタルモデルとは、原体験などによって身についた価値観や考え方のようなものです。

次に、耳を傾けるとは「きく力」のことを指します。

「きく」には3種類の意味があります。

- 聴く:相手の言いたいことを受け止めること

- 訊く:自分が知りたいことを相手にきくこと

- 聞く:音や声が耳に入ってくること

なかでも最も重要なのは、相手の本当に表現したいことを「聴く」力です。

「聴く力」を発揮して、相手の言動を読み取り、受け入れるためには、相手のメンタルモデルを想像することが必要です。

「聴く力」と「メンタルモデル」について、例を挙げます。

知らない犬に噛まれた経験のあるAさんは、「犬は怖い存在」という価値観を持っています。

一方、犬を飼っていて楽しい思い出ばかりのBさんにとって、「犬は家族」です。

犬を飼った経験がないCさんは、「飼いたいけど、迷っている」状態です。

すると、犬についての話題になったとき、Aさん、Bさん、Cさんは、それぞれの経験について語らなくても、異なった反応・言動をするはずです。

その反応・言動を解読できると、「Aさんはあまりいい顔をしなかったから、犬に嫌な思い出があるのかな…」と予想した上で会話を進められますよね。

このように、人の言動を、海面に出ている「氷山の一角」と考えて、海底に隠れている価値観や考え方をちゃんと探り、知ることが、メンタルモデルに耳を傾けるということです。

たくさんの人のメンタルモデルを知ることによって、相手の気持ちや考えを想像できるようになってきます。

ですが、相手の話を全て受け止めていたら、負担を感じることもあります。「聞く力(聞き流す力)」もときには大切です。

方法④自己主張〜ロジカルシンキング〜

自己主張を上達させるためには、ロジカルシンキングを学ぶこととよいでしょう。

ロジカルシンキングとは、論理的思考のことで、自分の気持ちや感情を筋道を立てて合理的に人に伝えることができる力のことです。

自己主張というと、自分の考えを押し付けるイメージを持っている人も多いかもしれません。

ですが、たとえば子どもに何かを教えるときには噛み砕いて分かりやすく教えたり、英語しか話せない相手とは英語で会話したりなど、わたしたちは自然と「話をする相手に通じる言語」を使っています。

これは、自分の言いたいことをきちんと相手に伝えるため、つまり適切に自己主張を行うためです。

言語と同じように、内容も「相手に通じるように」話す必要があり、相手に通じるためには論理が必要だということです。

ですので、自分の気持ち・主張・根拠に筋を通し、合理的な話をする能力であるロジカルシンキングができれば相手に伝わりやすくなるのです。

簡単そうに見えますが、意外と人は、適切に考えを分解することができていなかったり、好き・嫌いや損得感情に惑わされて答えを歪めていたりすることがあります。

ロジカルシンキングの能力は、論理的思考を重ねていくことによって鍛えていくことが可能です。

「どうして自分はそう思うのか」を深掘りする癖をつけることで、自然と身につけることができます。

ただし人間ですから、好き・嫌いなど論理的な理屈では説明しきれない主張を持つこともあります。

そういう感情や考えを持つことは決して悪いことではないませんので、安心してください。

そんなときに大切なのは、自分の思っていることを、相手に受け入れてもらえるような言葉で素直に人に伝えることです。

方法⑤他者受容〜NVC(Nonviolent Communication)〜

他者受容を高めるためには、NVCを高めるとよいでしょう。

NVCとは、「Nonviolent Communication=非暴力コミュニケーション」のことです。アメリカの心理学者マーシャル・ローゼンバーグ氏によって体系付けられました。

共感能力を引き出し、お互いのニーズを満たし合うコミュニケーション方法のことを指します。

わたしたちは、言葉によって人を自然と傷つけていることがあります。

たとえば、次のようなカップルの会話があったとします。

- 「記念日なのに仕事するなんてありえない!」

- 「こっちだって仕事だったんだから仕方ないだろう!」

言われた方も、言った方も傷つくような「暴力的」な会話です。

お互いを傷つけ合い、「よいコミュニケーション」とは言えないでしょう。

これを非暴力的に翻訳する例として、次のような会話が考えられます。

- 「記念日だから会えるのを楽しみにしてたんだけど、会えなくて残念。自分が優先されていない気がして悲しかった」

- 「自分にしか対応できない仕事だから行かざるを得なかった。できることなら仕事には行きたくなかったんだよ。悲しい思いをさせたことが悲しいよ」

こうした例であれば、言いたいことは伝えつつ、お互いを気遣う、「よいコミュニケーション」になっていますよね。

こうした会話を重ねることによって、お互いが本当に求めている「ニーズ」を満たすことができます。

そういうコミュニケーションを続けていくことによって、他者受容を高めることができます。

方法⑥関係調整〜ファシリテーションとNLP〜

関係調整を高めるためには、「場」を読む力を養うことが求められます。

ファシリテーションやNLPといった、場を読む力を養うコミュニケーションを学ぶとよいでしょう。

ファシリテーションとは、人々の思考や感情を上手く場に落とし込み、よい雰囲気を保ちながらアイディア創出、問題解決、学習などの知的な創造活動の場をつくっていく働きのことをいいます。

ファシリテーションでは、場を感じる力、修正する力、リセットする力、つくり出す力が求められており、その一つひとつで必要になってくるのがNLPです。

NLPとは、心理学の言葉で「Neuro Linguistic Programing(神経言語プログラミング)」のこと,/です。

次のように例えば、わたしたちの思考や行動は、さまざまな経験を通してプログラムが作り上げられ、条件反射のようにパターン化された行動が取れるようになっています。

- 「家に帰ってきたら」→「手を洗う」

- 「学校」→「勉強をするところ」

- 「書類作業」→「苦手、めんどくさい」

NLPでは、このパターンを使って相手の警戒心を取り除き、安心感、親近感、また無意識レベルの深い信頼関係を築いていきます。

たとえば、職場の部下との関係は良好とは言えなかったとします。仕事を頼まれた部下が「分かりました」と言ったときに、キャリブレーション(観察)してみると、あまり表情がよくありません。

これは部下が自分に対して無意識的に何かを思っている可能性があります。

よく話を聞いてみることにしました。

そこで声のトーンや話し方などを相手に合わせながら、説教にならないよう話してみると、「実は…あなたがつくった書類のテンプレートが悪くて毎回直していたんです。それをすると一日の仕事が終わるんです」と本当のことを言ってくれました。

テンプレートを直してやり方を変えたら1時間かかっていた作業が10分で解決するようになりました。

場を感じて、修正し、新たな場をつくった結果、部下は自分が依頼する仕事が面倒だっただけで、自分のことを嫌っているわけではなかったことがお互いに分かり、何でも言える関係性がつくられました。

このように、NLPを使って信頼をつくり、さらに得た情報を編集し直すことによって関係性を変化させることができるようになります。

とても高度なコミュニケーション・スキルですが、これらを高めることによって豊かな関係性をつくっていくことができます。

まとめ〜あなたにあった方法でコミュニケーション能力を鍛えましょう〜

コミュニケーション能力はさまざまなスキルから構成されており、一言で説明することは難しいものです。

それぞれのコミュニケーション能力がバランス良く分配されている人もいれば、どこかに偏りがある人もいます。

偏りは個性の一つ。決して悪いわけではありません。ですが、偏っていることで何かしらの困りごとや生きづらさを感じたときには、各スキルを高めてみましょう。

紹介したコミュニケーション能力の構成要素やコミュニケーション能力を高める方法などは、それぞれ専門書籍、セミナー、研修などがあります。気になる場合はそれらでより深く学び、知識と経験を積んでいきましょう。

コミュニケーション能力について悩んでいる多くの方の心が、少しでも晴れることを願っております。

さて、私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える方々のための個別指導塾です。

人見知りが強い、初対面の人と話すことが難しいなどのお悩みを抱えた生徒さんも大勢います。

そうした生徒さんは、授業の中で、勉強に加えて講師との雑談や悩み相談などを通じてコミュニケーション能力を高めることも可能です。

少しでも気になる場合は、お気軽にご相談ください!

Q&A よくある質問

どういう人がコミュニケーション能力が高いんですか?

コミュニケーション能力が高い人の特徴として、以下が考えられます。

- 自分をコントロールしながら、まわりに合わせてふるまえる

- 自分の気持ちをうまく表現できる

- 相手の気持ちを読み取れる

- 上手な自己主張ができる

- 相手の意見や立場を思いやれる

- 良好な人間関係を維持できる

詳細については、こちらで解説しています。

コミュニケーション能力を鍛えたいです。

コミュニケーション能力を鍛える方法として、以下が考えられます。

- 自己統制〜アンガーマネジメントとストレス・コーピング〜

- 表現力〜アサーション〜

- 解読力〜メンタルモデルに耳を傾けるトレーニング〜

- 自己主張〜ロジカルシンキング〜

- 他者受容〜NVC(Nonviolent Communication)〜

- 関係調整〜ファシリテーションとNLP〜

詳細については、こちらで解説しています。