作文を上手に書くコツ 原稿用紙の使い方などを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

作文が苦手という子どもたちは多くいます。

実際に子どもたちを教えていると、作文で書くことがないと言われることがあります。作文が苦手な人は作文を書けるようにならないのでしょうか。

実はそんなことはありません。

このコラムでは、大学受験の予備校の小論文の採点担当だった筆者の知見から、作文が苦手な原因とその対処法について解説します。

作文だけでなく、論理性が必要になる小論文を書く上でも参考になる部分もあります。ぜひ参考にしてみてください。

私たちキズキ共育塾は、作文が苦手な人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

作文が苦手だと思う4つの原因

そもそもなぜ作文が苦手だと感じるのでしょうか?

この章では、作文が苦手だと思う原因について解説します。

原因①そもそも何を書けばいいのかわからない

作文が苦手な人の原因の1つ目は、何を書けばいいのかわからないことです。

作文は自分の考えや意見を文章にすることですが、具体的なテーマや指示がない場合、何を書いたらいいのか迷いますよね。

例えば、学校の宿題で「夏休みの思い出について書いてください」と言われた場合、自分の思い出を選んで書けばいいのですが、具体的なテーマがない作文の場合は、何を書けばいいのか悩みます。

つまり、テーマをどう絞るかがまず大事になるわけです。

原因②作文の構成を作れない

次に構成がまとまらないことが挙げられます。

作文を書く際には、まずはじめにどのような順番で情報を伝えるかを考える必要があります。しかし構成がまとまらないと、読み手にとって理解しにくい文章になります。

例えば、先程に挙げた例と同様に、作文のテーマが『私の夏休みの思い出』だとします。この場合、まずはじめに夏休みの始まりや計画を説明し、次に具体的な出来事や体験を挙げていく…というように、順序立てて書く必要があります。

しかし、どのような構成で書いたら読み手に伝わるのかの判断ができないと、作文が書けないとなるわけです。

原因③作文の書き方のルールがわからない

作文が苦手な人の中には、作文のルールがわからない人もいます。

作文は、文章を書く際に守るべきルールや基本的な構成があります。しかし、これらのルールや構成がわからないと、どのように文章を書いたら良いのか迷うことがあります。

例えば、作文では、まずはじめにテーマを明確にし、それに対して自分の意見や考えを述べることが重要です。そして、その意見や考えを具体的な理由や具体例を交えて説明することも大切です。

また、まとめとして結論を述べることで、読者に自分の主張や意見をしっかりと伝えることができます。

こうした作文のルールを知っているだけで、作文に対する苦手意識は減っていくでしょう。

原因④語彙力が乏しくて同じ表現ばかりになる

作文が苦手な人は、表現が乏しいことがあります。

ひとつは語彙力の問題です。言葉の選び方や使い方が限られていると、文章が単調になります。

例えば、楽しいという単語しか使えない場合、文章が面白みに欠けることになります。いつも同じ単語しか思い浮かばないと、文章を書いている側も苦痛ですし、読む人に伝えたいことが伝わりにくくなります。

結果として、作文を書いても良い評価がもらえず、作文を書くのが苦手だという意識を強く持つようになるわけです。

作文を上手に書く4つのコツ

この章では、作文を上手に書くコツについて解説します。

コツ①テーマを決める

テーマを決めることは、作文を始める際に非常に重要なステップです。

テーマは作文の焦点となり、どの方向に進むべきかを示してくれます。テーマを明確にすることで、作文の内容が統一され、読み手にとっても理解しやすくなります。

例えば、日本の文化についての作文を書く場合、テーマを『日本の伝統的な食べ物』とすることで、作文の中で寿司や和食などの具体的な例を挙げることができます。また、テーマを『日本の祭り』とすることで、お祭りの様子や祭りの意義について詳しく説明することができるでしょう。

テーマを選ぶ際には、自分が興味を持っていることや知識を深めたいことを考えると良いでしょう。

例えば、自然や動物が好きなら、自然保護や動物の絶滅についての作文を書くことができます。また、スポーツが好きなら、自分の好きなスポーツやアスリートについての作文を書くこともできます。

興味のあることをテーマにすることで、作文を書くことが苦痛ではなくなるはずです。

コツ②構成を決めて、内容を簡潔にまとめておく

作文を上手に書くコツとして構成を決めることがあげられます。構成を決めずにいきなり作文を書き出しても、良いものはできません。

作文が苦手な原因は、文章の構成力の欠如が挙げられます。

作文を書く際には、まずテーマを明確にし、構成を作成することが重要です。いきなり作文を書き始める人がいますが、途中で書く内容がなくなることが多いでしょう。

作文の構成には、以下のような流れがあります。あくまで例であり、これだけが正しい構成というわけではありません。

作文の流れ

- 導入

- 本論

- 具体例

- 結論・結末

以下は、特に小論文を書く上で必要な考え方です。もちろん、作文においても活用できます。

作文では、自分の思っていることや感じたことを自由に表現しますが、小論文では、テーマについて自分の意見やその理由を、根拠をもって論じる必要があります。

まず、①導入ではテーマや主題を明確にし、読者の興味を引くような内容を書きます。

次に、②本論では、主題に関連する理由や事実を説明します。

③具体例では、具体的な事例や具体的な数字を用いて、主題をより具体的に説明します。

最後に、④結論・結末では、それまでの内容をまとめ、主題に対する自分の意見や結論を述べます。

このような構成を意識しながら書くことで、読みやすく分かりやすい文章が書けるでしょう。

コツ③構成ごとに文字数を割り当てる

構成が決まったら、それぞれの部分に適切な文字数を割り当てることが重要です。また、各部分に適切な文字数を割り当てることで、バランスの取れた文章に仕上げることができます。

例えば、導入では30〜40語程度、本論では80〜100語程度、具体例では60〜80語程度、結論・結末では30〜40語程度の文字数を目安にすると良いでしょう。

ただし、これはあくまで目安であり、具体的な文章の内容やテーマ、求められる文章量によって変わる場合もあります。

作文を書く際には、読者が理解できるかどうかを考えながら、明確な構成と適切な文字数配分を意識して取り組んでみてください。

コツ④タイトルは最後に決める

作文のタイトルは、実は作文の最後に決めるほうがよいでしょう。なぜなら、作文を書く過程でアイデアが整理され、主題が明確になってから、最適なタイトルを考えることができるからです。

作文の最後には、まとめや結論が記載されます。この結論を見ることで、作文の主題や要点が明確になります。そして、その結論や要点を簡潔に表現したタイトルを考えることができます。

例えば、日本の伝統文化についての作文を書いた場合、最後に「日本の伝統文化は、現代社会においても重要な存在であり、大切に守られるべきです」という結論が出たとします。この場合、タイトルとして「日本の伝統文化の重要性」という表現が適切であると考えられます。

作文のタイトルは、読者に作文の内容を的確に伝える役割があります。そのため、作文の内容を把握した上で、最適なタイトルを考えることが大切でしょう。

原稿用紙の使い方

原稿用紙は、文章を書くための特別な用紙です。作文やレポートを書くときに使われることが多いです。

原稿用紙の使い方には、いくつかのポイントがあります。

まず、最初にタイトルや日付を書きます。次に自分の名前や学校名を書きます。これらの情報は、作文を提出する際に必要になることがありますので、しっかりと書いておきましょう。

そして、本文を書く部分ですが、原稿用紙では縦書きが一般的です。文字は、上から下に書きます。また行間や文字の大きさは原稿用紙によって違います。

学校から指定されていることがありますので、指示に従って書くようにしましょう。

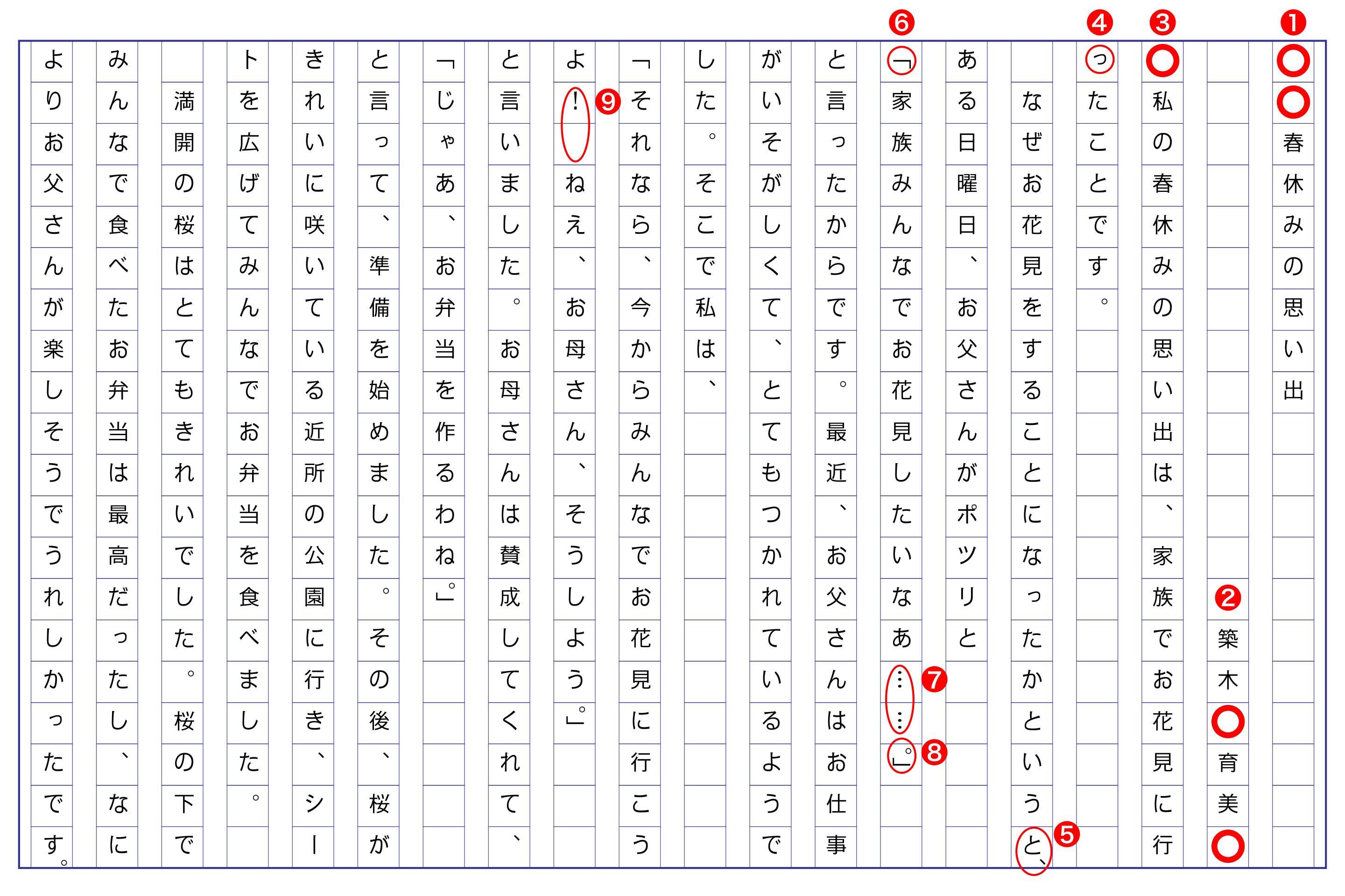

次の作文を見てください。

画像中の赤い数字が、次のルールと対応しています。

- 題名は、最初の行に、上を2~3マス空けて書く。

- 名前は、二行目(題名の左の行)の下に書く。

苗字と名前の間は一マス空ける。一番下のマスも空ける。 - 段落のはじめは、一マス空けて書く。

- 小さい文字「ゃゅょっ」、句読点「。」「、」、かぎかっこ「「」」は、一つのマスに書く。

- 句読点「、」「。」は、行の文頭にこないようにする(前の行の最後の文字と同じマスに書く)。

- 会話文のときは行を変えて、かぎかっこ「「」を文の頭に書く。

- リーダ「…」とダッシュ「ー」は、ふたつ重ねる(1マスに一字×2マス)。

- かぎかっこを閉じるときには、閉じかっこ「」」と句点「。」を一緒のマスの中に入れる。

- 感嘆詞「!」「?」の後は、1マス空ける。

あくまで基本であって、この使い方以外は認めないというルールではありません。むずかしく考えすぎないでくださいね。

また、宿題や受験などでは、厳密に従うべき独自のルールがある場合もあります。厳密なルールがあるかどうかは、先生や受験先の学校に確認しましょう。

作文を書く際の4つの注意点

作文を書く際にはルールがあります。ルールに沿って書かなければ、作文として評価されません。

この章では、作文を書く際の注意点について解説します。

注意点①句読点の使い方を理解しておく

句読点は文章を読みやすくするために重要な役割を果たします。

句読点を正しく使うことで、文章の意味や伝わり方が明確になります。日本語では、主に「、」「。」「!」「?」などの句読点が使われます。

読点=「、」は、文章内の要素を区切るために使われます。例えば、「私はりんご、バナナ、オレンジが好きです。」という文では、各果物を列挙する際に「、」を使って区切っています。

適切な位置で読点を打つことで、読みやすく、意味も伝わりやすくなります。

「どこで打ったらいいの?」という疑問も多く聞かれますが、ポイントは、意味の切れめで打つことです。

もしわかりづらかったら、文章を音読してみて、息つぎをするタイミングで打ちましょう。

句点=「。」、は文章の終わりを示す句読点です。文章が完結した時に使われます。例えば、「今日は晴れていて、気持ちの良い一日でした。」という文では、「。」を使って文章を終わらせています。

「!」「?」は感嘆や疑問を表す句読点です。「!」は驚きや感動を表し、「?」は疑問を表します。例えば、「何て美しい花なんだろう!」や「彼は本当にそれを信じているの?」というように使われます。

句読点の使い方は文章のリズムや意味を左右するため、正しく使うことが重要です。文章を読む際には、句読点の意味や役割を理解し、適切に使うようにしましょう。

注意点②指定された文字数よりも少なくなりすぎないようにする

文章を書く際には、適切な文字数を考えることが重要です。

あまりにも短すぎると内容が不十分になり、逆に長すぎると読み手の負担になります。ですから、指定された文字数に合わせながらも、主題をしっかりと伝えることが求められます。

例えば、200語程度の文章を書く場合、まずは結論を述べます。その後、理由や具体的な例を挙げて説明を加え、最後に再び結論をまとめます。

このような構成を持つ文章は、読み手にとってわかりやすく、内容を把握しやすいものとなるでしょう。

注意点③誰が読んでも読みやすい字で書く

手書きで作文を書く際には、読みやすい字で書くことが大切です。

読みやすい字とは、文字の形がはっきりしていることを指します。早く作文を仕上げようと考えると、どうしても字が汚くなります。

どんなに早く出来上がっても、読めない字で提出すると、書き直しになるリスクがあります。字はていねいにはっきりとした文字になることを心がけましょう。

ただしなかなか文字がキレイに書けない人もいます。文字の形をはっきりときれいにさせるためには、練習が必要です。よく練習したことがあると思いますが、文字をなぞる練習は有効でしょう。

注意点④著作権についても注意する

著作権についても注意する必要があります。

文章や画像などの作品を作成する際には、著作権に関する法律を守ることが重要です。著作権は、作品を作成した人に対して与えられる権利であり、他の人が無断で作品を使用することは違法です。

作文を書く際には、他の人の文章をそのまま使用したり、他の人のアイデアを盗用したりしないように気を付けましょう。

自分の言葉で書くことが大切です。また、引用する場合には、出典(もともとその文章が書かれていた本やWEBサイトのこと)を明記するなど、正しい引用の方法を守ることも重要です。

もちろん、インターネット上の情報を利用する場合にも、著作権に注意しましょう。公開されている情報でも、無断で転載することは避けるべきです。適切な引用や許可を得ることが大切です。

著作権に対する意識を持ち、正しい方法で作文を書くことが大切です。自分自身のアイデアや表現を大切にし、他の人の権利を尊重することが重要です。

書いた作文を見直す際の6つのポイント

作文は書いて終わりではありません。必ず見直しをしなければなりません。

この章では、書いた作文を見直す際のポイントについて解説します。

ポイント①文末のです・ます調とである調を統一する

作文を書く際には、文末の口調を統一することが重要です。

文中で敬体=「です・ます」を使ったら、他の文でも同じ口調を使うようにしましょう。逆に、常体=「だ・である」を使ったら、他の文でも同じ口調を使うようにしましょう。

敬体=「です・ます」と常体=「だ・である」が入り混じった文章にしないようにしてみてください。

口調を統一することで、読み手にとって文章が一貫していて読みやすくなります。

作文のポイントとして、文末の口調に注意しながら書くことを心掛けましょう。

ポイント②主語と述語がねじれてないか確認する

作文を書く際には、主語(〜は、〜が)と述語(〜である、〜した)の関係に気を付けることが重要です。

主語とは、文で行動や状態の主体となる人や物のことを指します。

一方、述語とは、主語の行動や状態を表す動詞や形容詞のことを指します。

主語と述語の関係を正しく表現することで、文章の意味が明確になり、読み手に伝わりやすくなります。具体的な例を挙げることで、主語と述語の関係をより具体的に理解することができます。

例えば、「私は昨日公園で遊びました」という文では、主語は「私」であり、述語は「遊びました」です。主語と述語の関係は、主語が何をしたのかを述べています。

また、「犬は庭で走っていました」という文では、主語は「犬」であり、述語は「走っていました」です。主語と述語の関係は、主語の行動を述べています。

主語と述語の関係を正確に表現することで、読み手は文章の内容を正しく理解することができます。

作文を書く際には、主語と述語の関係に注意しながら、明確で分かりやすい文章を心掛けましょう。

ポイント③1文は短くする

1文が長くなりすぎてないかチェックが必要です。

長い文章は読みにくく、意味も伝わりにくくなります。短くできるのであれば、1文にこだわらずに2文にした方がよいでしょう。

また1文に詰め込みすぎると、読者が理解するのが難しくなります。作文を書く際には、1文が長くなりすぎないように気をつけましょう。

短く簡潔にまとめることで、読みやすさと理解しやすさが向上します。

ポイント④被修飾語と修飾語は近づける

被修飾語と修飾語の距離は、文章を読む際に重要な要素です。

被修飾語とは、修飾される言葉や文節のことを指します。修飾語とは、被修飾語を修飾する言葉や文節のことです。

被修飾語は「ある語に説明されることば」、修飾語は「ある語を説明することば」と考えてみてください。

被修飾語と修飾語の距離が近い場合、読み手は関連性をすぐに理解しやすくなります。例えば、「赤いリンゴ」という表現では、「赤い」が「リンゴ」を修飾していることがすぐにわかります。

一方、被修飾語と修飾語の距離が遠い場合、読み手は関連性を見つけるのに時間がかかることがあります。

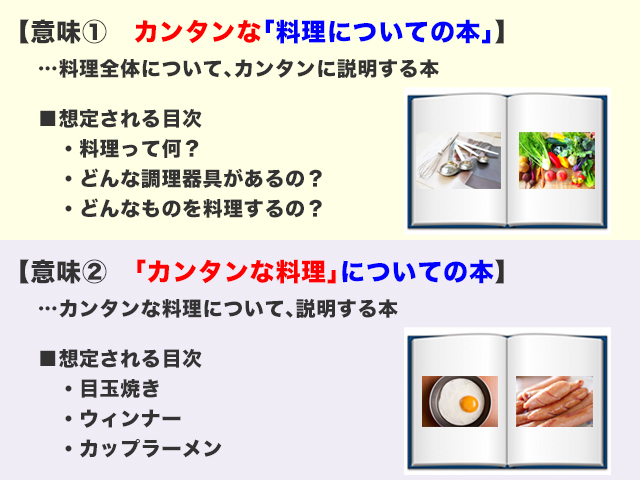

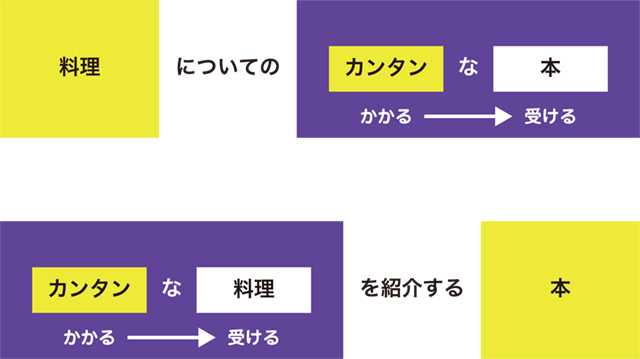

たとえば、「カンタンな料理についての本」という文で考えてみましょう。

この書き方だと、「カンタンな」ということばは、「料理」と「本」のどちらにかかるのか、わかりづらいですよね。

次のように、2通りの解釈ができます。

- カンタンな「料理についての本」

→料理全体について、カンタンな説明をする本 - 「カンタンな料理」についての本

→目玉焼きなど、カンタンな料理を紹介する本

もし「本がカンタン」であれば、かかる語「カンタンな」と受ける語「本」を近づけて、「料理についてのカンタンな本」と書きましょう。

「料理がカンタン」であれば、「カンタンな料理を紹介する本」のような書き方が考えられます。

被修飾語と修飾語の距離を適切に調整することで、文章の理解がスムーズになります。読み手が迷うことなく文章を読み進められるように、被修飾語と修飾語の距離には注意しましょう。

ポイント⑤文法や表現に誤りがないか確認する

作文を書く際には、正しい文法や適切な表現を使うことが重要です。

しかし、文法や表現にはルールやパターンがあり、それを理解するには時間と練習が必要です。特に日本語の文法は複雑であり、間違いやすい部分もあります。

例えば、助詞の使い方、動詞の活用形など、細かいルールに気をつけなければなりません。また、適切な表現を使うためには、豊富な語彙や表現力も必要です。

作文が苦手な場合は、まずは基本的な文法や表現のルールを学ぶことから始めましょう。

教科書や参考書を使った学習や、文章を読んで表現を覚えることが効果的です。

ポイント⑥一貫性と論理性に不備がないか確認する

作文には一貫性と論理性が求められます。

文章の流れや論点が明確でないと、読み手に伝わりにくくなります。例えば、最初に述べたことと後に述べたことが矛盾していたり、論拠や具体的な例が不足していると、読み手は納得しにくくなります。

さらに、作文は読み手にとって理解しやすい言葉や表現を使うことも重要です。

専門的な用語や難しい文法を使うと、読み手は混乱したり、興味を失ったりすることがあります。ですから、作文を書く際には、読み手のレベルや背景に合わせて、わかりやすい言葉や具体的な例を使うことが大切になります。

作文が上手くなる方法について、キズキ共育塾の講師のアドバイス

この章では、作文が上手くなる方法について、個別指導塾・キズキ共育塾の講師たちからのアドバイスを紹介します。

生徒さんに作文や小論文を日々教えている講師の生の声ですので、きっと参考になると思います。これまでの内容もキズキ共育塾の知見に基づくものであるため、一部重複する部分もあります。

また、私たちキズキ共育塾の無料相談では、実際のあなたのための、より具体的なアドバイスが可能です。ぜひご相談ください。

近藤翔平講師のアドバイス

マンガの感想などで練習する

好きなマンガや映画やアニメを読んだ・観た後に、感想や印象に残ったシーンを箇条書きで書いてみましょう。いくつか書いたら、それらをつなげて文章にしてみましょう。

作文が苦手な人にありがちな悩みに、何から書いたらよいかわからないということがあります。この方法で書くことを先に用意してから、文章を作成するという練習をしていくと、少しずつ書けるようになります。

最初は文を上手くつなげられないかもしれません。でも、それは当然のことですので、心配しなくて大丈夫です。文章の書き方は、書いた文を自分で読んでみたり、親や先生に読んでもらったりすることで、上手くなっていきます。

「なるほど。先に意見を言って、その後に理由を書くと読みやすくなるな」「シーンや話題が変わるときは、段落を変えるといいんだな」などと、経験を積み重ねましょう。

また、国語の教科書に書いてある文章や書店で見かける小説などは、一流の文章家が書いたものです。宝の山だと思ってどんどん参考にしましょう。

まとめ〜作文は誰でも書けるようになります〜

ここまで作文を書く際のポイントと注意点、見直すべきことについて解説してきました。

作文は誰でも書けるようになります。苦手意識を持たずに、ここに書かれている内容を参考にして、挑戦してみましょう。

Q&A よくある質問