不登校の場合、夏休みの宿題はどうすればいい? 解決策を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、不登校状態にある人の夏休みの宿題について気になったことはありませんか?以下のような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

- 不登校状態にある場合でも、夏休みの宿題はやったほうがいい?

- 夏休みの宿題が終わらなそうなときはどうしたらいい?

このコラムでは、不登校状態にあるお子さんに夏休みの宿題をやらせる判断基準、宿題をするメリット、注意点、学校に相談する際のポイント夏休みの宿題をやらないときの適切な対応、夏休み明けに不登校になるきっかけ・理由を解説します。

あわせて、不登校になった体験談や、夏休みの宿題・不登校に関するよくある質問も紹介します。現在不登校状態にある人にくわえて、今後のために知っておきたい人も、ぜひ最後までご覧ください。

私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある人のための、完全1対1の個別指導塾です。

10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。

目次

不登校の子どもに夏休みの宿題やらせる?やらない? 判断基準などを解説

不登校状態にあるお子さんが夏休みの宿題をやっていないと、親としてはどうしても不安になるでしょう。

それでも、急かして宿題をやらせるのは、基本的にはオススメしません。なぜなら、宿題をやらない理由を聞かずにやらせようとすると、お子さんとの関係が悪化する可能性があるからです。

不登校状態のお子さんが夏休みの宿題をやらない理由としては、以下のようなものがあります。

- 学校に行かないのは宿題が終わっていないからだと、自分の中で納得したい

- 学校に行かないのは宿題が終わっていないからだと、親御さんにアピールしたい

- 宿題は完璧にやらないとダメだと思っている

これらの理由の裏側には、不登校という現実を受け入れきれていない、親御さんに心配をかけたくないなど、単に宿題をやりたくないこと以外の背景が隠れています。

そのため、不登校状態のお子さんが宿題をやらないときは、無理やりはやらせないほうがいいでしょう。

わからないところがある、スケジュールが立てられないなど、本人が宿題をやりたいけどできないという場合は、親御さんも手伝いながら一緒に進めてみるのがオススメです。

不登校状態にあるお子さんが夏休みの宿題をするメリット

この章では、不登校状態にあるお子さんが、夏休みの宿題をするメリットを解説します。

メリット①学習機会を確保できる

1つ目のメリットは、学習機会を確保できる点です。小学生、中学生、高校生と学習段階が進むにつれ、学習教科は多くなり、学習内容は難しくなります。

そのため、授業時間のほかに学習機会を確保できるかがカギになるのです。(参考:太田 絵梨子「学習における宿題の役割に関する心理学的検討」)

とはいえ、何を勉強していいかわからないと、そもそも学習機会の確保は難しいでしょう。

その点で、宿題は何をすればいいのかが明確なため、学習機会の確保に役立つのです。特に、学校の授業がない夏休みは、宿題をすることで学習機会が確保され、勉強習慣が身につくでしょう。

メリット②学力向上が期待できる

2つ目のメリットは、学力向上が期待できる点です。

夏休みの宿題はこれまで学習した内容の復習が多いです。そのため、しっかり宿題をこなせば基礎が身につき、その後の学習内容も理解しやすくなるでしょう。

宿題をこなして学力が上がれば、登校を再開したときに授業についていきやすくなったり、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)を受けたりできます。

不登校状態でも、学力は大切です。将来の選択肢が増えるという面では、学力向上が期待できるのは、夏休みの宿題をする大きなメリットといえます。

メリット③自己学習力が育つ

3つ目のメリットは、自己学習力が育つ点です。自己学習力とは、自分で考えて学習する力です。

基本的に宿題は与えられた課題をこなします。しかし不明な点があれば、自主的に学び直す必要があります。その過程で、自分で何を学習すればいいか考えて行動に移す練習ができるのです。

大学生や社会人になると、与えられたものをこなすだけではなく、より自立的に行動することが求められます。その練習として、宿題は非常に有効なのです。(参考:太田 絵梨子「学習における宿題の役割に関する心理学的検討」)

もちろん、自己学習力が育てば学校の勉強にも活きるため、自己学習力の向上は宿題をするメリットといえるでしょう。

不登校状態にあるお子さんが夏休みの宿題をする際の注意点

この章では、不登校状態にあるお子さんが、夏休みの宿題をする際の注意点について解説します。

注意点①計画を立てる

1つ目の注意点は、学習の計画についてです。

夏休みの宿題は量が多いため、計画的にこなす必要があります。無計画に取り組むと宿題をやらない日が出てきたり、夏休み後半に膨大な量が残って手がつかなかったりという事態が考えられます。

また、夏休みは家族や友人との予定などのために、宿題ができない日があるかもしれません。計画を立てる際は、自分ができそうな量とスケジュールを考慮しましょう。

一人で計画を立てるのが難しいときは、親御さんや学校・学習塾の講師などを頼ってみてください。

注意点②丸写しはしない

2つ目の注意点は、答えの丸写しはしないことです。

丸写しでは、宿題をやるメリットがありません。自分で考えて取り組むからこそ宿題に意味が出てくるのです。

夏休み後半に大量の宿題が残っていると丸写ししたくなるため、しっかり計画を立てて宿題に取り組むことが大切です。

夏休みの宿題について学校に相談する際の3つのポイント

この章では、夏休みの宿題について、学校に相談する際のポイントについて解説します。

ポイント①現状をありのまま伝える

1つ目のポイントは、現状をありのまま伝えることです。

自宅ではどんな様子で、夏休みの宿題はどのくらいできそうなのかを学校へ伝えることで、アドバイスやサポートを受けられる可能性があります。

自宅で全く勉強をしていない場合は言いづらいかもしれませんが、偽りなくありのままを伝えましょう。そのほうが、お子さんのためになります。

現状を伝える際は、電話で担任の先生に連絡を取り、面談を設定してもらうのがベストです。まずは、学校へ連絡してみましょう。

ポイント②定期的に面談や電話の機会を設ける

2つ目のポイントは、定期的に面談や電話の機会を設けることです。

夏休みは長いため、始めのころにアドバイスを受けても、気持ちが続かないことも珍しくありません。そのため、定期的に宿題の進捗を確認してもらうといいでしょう。

できれば面談がベストですが、電話でも構いません。〇日ごとなど間隔を決め、学校と話す機会を作ってもらいましょう。

実際に長野県伊那市では、事前に宿題を見て、状況に合わせて宿題の簡易化を図ると、夏休み明けの不登校状態にある生徒さんの数が減少したようです。(参考:長野県伊那市教育委員会「不登校児童生徒のための中間教室の多様化を模索して」)

定期的な宿題の確認は不登校状態の解消にもつながる可能性があります。対応を依頼してみましょう。

ポイント③終わらないときは提出日の変更や免除の相談をする

3つ目のポイントは、終わらないときは提出日の変更や免除の相談をすることです。

特に、責任感の強いお子さんは、宿題が終わっていなければ学校に行けないと感じるケースもあります。

提出日を先送りにしてもらったり、一部の宿題を免除してもらったりすることで、そこまでやってきた宿題を無駄にせず、登校再開への道筋を作れます。

提出日の変更や免除の相談はお子さんのために必要であり、恥ずかしいことではありません。宿題を終わらせることが困難だと感じたら、相談も兼ねて早めに連絡してみましょう。

不登校状態にあるお子さんが夏休みの宿題をやらないときの適切な対応

不登校状態にあるお子さんが夏休みの宿題をやらないときは、以下8つの対応を検討しましょう。

- 机の上や部屋をきれいにする

- お気に入りの文房具を揃える

- 宿題をしたことを褒めるようにする

- 早めに片付けるメリットを教える

- 出されている宿題の整理を手伝う

- 勉強に対する苦手意識を軽減する

- 家族・きょうだいなどと一緒にやる

- 気軽に勉強を見てくれる学習塾に入る

まず、形から入ることでやる気を出してくれるお子さんの場合は、勉強環境を整えたり文房具を揃えたりするのが効果的です。気分転換にもなり、宿題をやるきっかけになる可能性があります。

意識的な面でのサポートも効果的です。褒めることでやる気を出したり、早めに宿題に取り組むメリットを知ったりすることで、能動的に取り組むようになるかもしれません。学習スケジュールを一緒に立てるのも、効果的なサポートといえます。

くわえて、家族や兄弟、学習塾の講師など、ほかの人を頼るのも大事です。一人では取り組めなくても、ほかの人と一緒なら行動できるパターンもあります。

宿題をやらないお子さんへの対処法は、以下のコラムでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

夏休み明けは登校再開のきっかけにもなる

夏休みの大量の宿題は、夏休み明けの登校再開のきっかけにもなります。

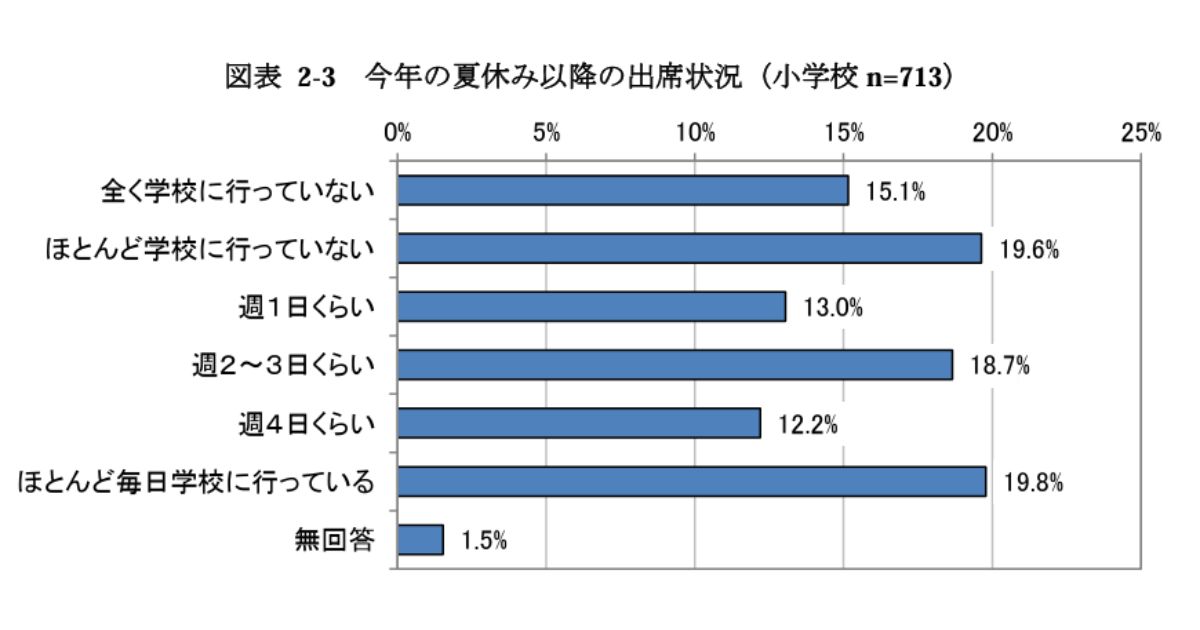

文部科学省の調査によると、前年に不登校を経験した児童生徒のうち、学校に登校又は教育支援センターに通所の実績がある人の約63.7%が、夏休み明けに週1日以上学校へ通うようになっています。(出典:文部科学省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」)

しっかり宿題をこなしたことが自信になると、夏休み明けの登校再開もしやすくなるのです。

一度学校に行ければ、再び学校へ行くことのハードルは下がるという人もいます。

ただしもちろん、無理は禁物です。

夏休み明けに不登校になる理由

現実として、夏休み明けに不登校状態になる人がいるのも事実です。まだ不登校状態ではない人も、夏休み明けになぜ不登校になるのか知っておいたほうがいいでしょう。

夏休み明けに不登校になる主な理由は、以下のとおりです。

- 息切れ・エネルギー切れ

- 学校での負担の自覚

- 生活リズムの乱れ

- 宿題や課題ができていない

- 2学期からの学校生活が憂鬱

- 夏休み明けの人間関係が不安

夏休み前までがむしゃらに学校生活を頑張っていた人は、息切れしたり学校での負担を自覚したりして、夏休み明けに学校へ気持ちが向かないケースがあります。夏休みによって緊張の糸が切れ、再び持ち直すのに苦労するのです。

また、夏休みで生活リズムが乱れ、学校生活のリズムに戻せない人もいます。乱れた生活リズムを戻すのは難しく、無理やり朝起きても体調が優れずに学校へ行けなくなるのです。

宿題や課題ができていないことも、不登校の1つの要因になります。担任の先生に怒られるのではないか、友達にからかわれるのではないかという気持ちが芽生え、学校に行きづらくなるのです。

夏休み前から学校生活に不安を抱いていた人は、夏休みがきっかけで不登校になるケースもあります。人間関係や学業に不安がある場合は、親御さんや学校の担当者に相談することも考えましょう。

夏休み明けに不登校になる理由は、以下のコラムでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

夏休み明けに不登校になった体験談

Aさんは、中学1年生の夏休み明けに学校に行けなくなり、中学3年生の1学期までの約1年半の間、不登校でした。

Aさんが不登校になった理由は、1学期に溜まっていた心身の疲れです。学校生活をがむしゃらに頑張っていたAさんでしたが、夏休み中のあるときから、部活を休むようになりました。

部活を休む間に夏休みが明けましたが、疲れが抜けなかったため、数日間学校も休みました。すると、どんどん学校へ行くハードルが高くなっていき、結果的に約1年半不登校が続きました。

少しずつ体力が回復してきたAさんは、本を読んだり、机に向かって勉強したりすることから始めました。しかし、自信を失っていたため、学校へは行けませんでした。

当時は、Aさんの親御さんも、どうしていいかわからなかったと言います。

そんな中、Aさんの趣味である囲碁をきっかけに出会った同級生や大人の方との交流を通して、少しずつ自信を取り戻していきました。

Aさんの親御さんが、Aさんが囲碁を続けられるようにサポートしてくれたことで、Aさんは徐々に学校へ行けるかもしれないと思うようになってきました。

そして、担任の先生が変わったことをきっかけに、再び学校へ通うようになりました。新しい先生だったため、Aさんも新しい自分でいられると思えたようです。

Aさんの体験談について、以下のコラムでも紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

夏休みの宿題や不登校に関するよくある質問

この章では、夏休みの宿題や不登校に関するよくある質問について解説します。

質問①不登校は甘えですか?

不登校は甘えではありません。不登校には理由がありますし、誰にでも不登校になる可能性はあります。

不登校は悪いことではないので、今のあなたにできることから少しずつ始めていきましょう。

不登校が甘えかについて、以下のコラムでも解説しています。こちらもぜひご覧ください。

質問②なぜ夏休み明けに学校へ行けなくなる?

宿題が終わっていない、生活リズムの乱れを戻せないなどの理由で、夏休み明けに学校へ行けなくなるケースがあります。

不登校状態にあることが続くと、登校再開が難しくなるため、何か不安がある場合は、親御さんや先生に相談してみましょう。

夏休み明けに不登校になる理由については、こちらをご覧ください。

質問③子どもが夏休みの宿題をしないときはほっとくのが正解?

夏休みの宿題をしない状態を放っておいても、自主的に解決する可能性は低いでしょう。だからといって、宿題をやれと頭ごなしに叱っても逆効果です。

まずは話を聞いて、お子さんが宿題をやらない理由を知りましょう。少しでも宿題を進めたときに褒めるのも効果的です。

お子さんが夏休みの宿題をやらないときの適切な対応については、こちらをご覧ください。

まとめ~不登校状態でもできるところから夏休みの宿題をしてみよう~

現在、不登校の状態でも、夏休みの宿題は重要です。夏休み明けが登校再開のきっかけになる場合もあるので、できるところから夏休みの宿題を進めてみてください。

親御さんは、お子さんが夏休みの宿題をスムーズに進められるように、話を聞いたり勉強環境を整えたりするなどのサポートをしてみましょう。

困ったときは、周囲の人に相談してみてください。学校の先生や学習塾の講師など、ほかの人を頼るのも、次につながる大切な一歩です。

このコラムが、不登校状態で悩んでいるあなたの一助となれれば幸いです。

Q&A よくある質問