LD/SLDのある中学生がいる親御さんへ 困難解消のためにできることを解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

中学生のお子さんがいるあなたは、以下のようなことで悩んではいませんか?

- うちの子は、学習障害かもしれない

- 学習障害と診断された我が子は、自信を失ってしまうのではないか

- 成績が伸びないのは、そもそも学習障害のせいだけなのか

- 学習障害だと進路選びが大変なのではないか

このコラムは、以上のようなお悩みを抱えている親御さんに向けたものです。

学習障害があると、困難があることは事実です。しかし、お子さんの困難を解消するために親御さんができることはあります。

一方で、お子さんのことをご家庭だけで抱え込む必要はありません。お子さんはもちろんのこと、お悩みを抱えた親御さんを支援する人たちもたくさんいます。

進路を考える際の注意点なども紹介しますので、お子さんの状況と照らしながらお読みいただければ幸いです。

私たちキズキ共育塾は、不登校・中退の方のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

学習障害の特徴がある子どもとの接し方について:3つの注意点

親御さんは、学習障害のお子さんと接するときに、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?

原則は学習障害を受け入れることと、お子さんに寄り添うことです。

この2点を前提として、順に見ていきましょう。(参考:竹田契一『LD(学習障害)のある子を理解して育てる本』、小池敏英・奥住秀之『これでわかる学習障がい』)

注意点①否定せずに受容する

注意点の1点目は、否定せずに受容することです。

親御さんの中には、お子さんに読み書きなどの基礎的な学習能力に障害があることを認めずに、障害を否定し、無理に乗り越えさせようとする方がいます。

しかし、学習障害は脳機能の偏りによって生じる、発達障害の一種です。

原因の多くは脳の性質にあるので、努力だけではどうにもならない面がどうしても出てきます。

そのため、否定をせず受容するという姿勢が大切なのです。

また、否定することによって、親御さんや学校が勧める学習方法にどうしても馴染めないお子さんが自信を失い、二次障害につながるケースもあります。(二次障害については、12章「学習障害で生じる二次障害について」をご覧ください)

保護者の方は否定するのではなく、受容するという姿勢を保つようにしましょう。

注意点②他のお子さんと比較しない

他のお子さんと比較しないというのも、重要な注意点のひとつです。

これは、学習障害のあるお子さんの親御さんに限ったことではありません。

優劣をつけるつもりがなくても、知らず知らずのうちに、よそのお子さんとご家庭のお子さんを比べるような発言をする方がいます。

例えば、〇〇さんはいい学校へ入った、△△さんは、模試でいい点を取って先生に褒められた、といった話題を頻繁にすると、精神的な負担を感じるお子さんもいるのです。

お子さんの学習意欲が大きく低下する可能性もあるため、他のお子さんとの比較は避けるようにしましょう。

注意点③「がんばれ」と言い過ぎない

最後の注意点は、がんばれと言い過ぎないことです。

意外に思われるかもしれませんが、否定するのと同様に、過度な叱咤激励も学習障害のお子さんに悪影響を及ぼす場合があります。

先述したように、学習障害は脳の性質によって生じるものですので、お子さん本人がどんなにがんばったとしても、どうしようもないケースがあるのです。

例えば、書字障害のあるお子さんにやっていれば慣れるはずとひたすら書き取りを求めても、障害を自覚させられるばかりで自信を失いかねません。

大切なのは、そのお子さんにあった学習方法を見つけるために、親として手助けをすることです。

多少の励ましであれば問題ないかもしれませんが、的確な学習方法を示さずにひたすらがんばれと言うことは逆効果です。

改めて、上記のことを意識しながらお子さんに接してみてください。

学習障害の中学生を持つ親御さんができる5つの対応

ここからは、特に学習障害の中学生のために、親御さんができることを具体的にお話しします。

しかしご家庭だけでなんとかしようとするのではなく、専門家や支援者などの周囲を適切に頼ること、そしてお子さんの障害にあった学習支援を実践していくことも同様に大切です。

活用可能な支援機関については3章「学習障害のお子さんが受けられる支援について、3例を紹介」で後述しますので、まずは親御さんができる取り組みを見ていきましょう。(参考:小池敏英・奥住秀之『これでわかる学習障がい』)

対応①学習障害について正しく学び、お子さんへ伝える

最初にお話しするのは、学習障害について正しく学び、お子さんへ伝えることです。

学習障害によって困難があるとはいえ、お子さん自身はどの程度が障害によるものなのかを把握できていません。

そのため学習障害の影響とはわからずに、ただ自分の努力が足りないだけと、お子さんひとりで悩みを抱え込む場合があります。

お子さんひとりで悩みを抱えないように、親御さんが学習障害について学び、その特性をお子さんへ伝えるようにしてください。

そうすると、「これは障害の影響なのだ」とわかることで、お子さんは安心感を持つことができます。

同時に、そこから具体的な対策を一緒に考えて、実践していくことが可能になります。

学習障害について、お子さんひとりが悩みを抱え込むことのないように、一緒に学んでいくという姿勢を心がけましょう。

対応②学校の先生や支援機関に相談する

2つ目は学校の先生や支援機関に相談することです。

お子さんの主たる学習の場は、基本的には学校です。

ご家庭で抱え込まずに、学校の先生にも相談してみましょう。

近年では、障害のある児童生徒一人ひとりの特性に合わせて適切な指導や支援を行う特別支援教育が活発化しています。

通常学級の生徒でも、特別支援教育制度により、学習障害の特性に合った教育を受けることが可能です(詳細は3章「学習障害のお子さんが受けられる支援について、3例を紹介」にて後述します)。

その際は学校だけでなく、関係する支援機関と協力して、お子さんをサポートすることになります。

学習障害のあるお子さんをお持ちの方は、まずは一度、学校の先生や支援機関に相談してみてください。

対応③親同士のネットワークに参加する

親御さんができることの3つ目は、親同士のネットワークに参加することです。

インターネットやSNSの普及に伴い、お子さんの学習障害について、掲示板サイトなどで相談する方もいらっしゃいます。

そうした方法も有用ではありますが、ネットの情報や匿名のコメントには間違った知識が含まれていることも少なくありません。

学習障害の中学生のお子さんを持つ親御さんと繋がって、支援の輪を広げたいという場合は、専門の支援ネットワークに参加することをオススメします。

例えば、「NPO法人 全国LD親の会」は、学習障害のあるお子さんの保護者による全国規模の会として有名です。

こうした親の会が主催する勉強会や講演会に参加することで、日々の悩みを共有するだけなく、学習障害に関する正しい知識を身につけることができます。

ぜひ活用してみてください。

対応④一緒に予習をする

お子さんが勉強をする際に、一緒に予習をするのも有効です。

これは、単にアドバイスができるだけではありません。

算数問題を解いていく過程などを見ることで、具体的にどのような学習障害があるのかを細かく把握できるメリットがあります。

また、先述したネットワークや支援機関からのアドバイスで、親御さん自身が見知った学習方法を教えるよい機会にもなります。

リビングのテーブルで一緒に勉強するなど、ちょっとした工夫を取り入れて、一緒に予習をする習慣をつけるのもひとつの手段です。

ただ、お仕事などの事情で、お子さんと一緒に予習する時間を確保することが難しいという方もいらっしゃると思います。

お子さんと予習する時間を取ることが難しい人は、後述する支援機関などへ相談すると、親御さんの状況に合わせた代替案を一緒に考えてくれるはずです。

親御さんがお仕事やご家庭の事情でご多忙なことは、決して珍しいことではありません。

お子さんのために時間を確保できないことに悩むのではなく、状況に合わせた適切なサポートを得るようにしましょう。

対応⑤タブレットなどの電子機器を取り入れる

親御さんができることの5つ目は、電子機器を取り入れることです。

お子さんの学習障害の特性によっては、タブレットなどの電子機器を活用することで劇的に効果が上がる場合があります。

例えば、読字障害がある場合には、タブレットやスマートフォンの読み上げ機能を用いることで、教科書の内容が追いやすくなります。

また、オンライン図書などは、画面上の読むべき箇所がハイライトされているなど、読みやすくなる工夫がされています。

どのような工夫があれば学習環境が整うかをお子さんとお話しした上で、それを満たせる電子機器があれば、取り入れるようにしましょう。

お子さんの特性によっては、学校でも使用したいという希望があるかもしれません。その際は、先生や協力機関の支援員に、電子機器の使用を相談してみてください。

学習障害のお子さんが受けられる支援3例

ここからは、学習障害のお子さんが受けられる支援についてお伝えします。

支援①特別支援教育

特別支援教育とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うという、教育上の取り組みです。 (参考:文部科学省『特別支援教育 新着情報等最近の動き』)

学校と関係機関が連携しながら、お子さんの支援にあたります。

特別支援教育と聞くと、より重度の障害のある生徒が行く、養護学校での取り組みに思われるかもしれません。

しかし2007年度から、重度な障害のある生徒に加えて、特別な対応が必要であれば、通常学級に在籍する児童生徒でも支援の対象となりました。

もちろん、学習障害や学習困難のあるお子さんも対象に含まれます。

関心をお持ちの方は、担任の先生もしくは後述する支援機関などへご相談ください。

支援②発達障害者支援センター

発達障害者支援センターとは、学習障害を含む発達障害のあるお子さんだけでなく、その関係者を含む大人もケアしている福祉センターです。

実施主体は、都道府県や指定都市ですが、民間団体が委託を受けて運営している場合もあります。

障害全般についての相談ができる場所として、他にも更生相談所や児童相談所が設置されています。

その中で、発達障害者支援センターが持つ強みは、発達障害についての相談に特化している点でしょう。

興味を持たれた方は、発達障害者支援センター一覧でお近くの発達障害者支援センターを探して問い合わせてみてください。

支援③民間の学習支援機関

国や都道府県が設置しているセンターだけでなく、学習障害などの発達障害のあるお子さんを対象に、学習指導をする民間の支援機関があります。

発達障害の中でも特に学習障害のお子さんについては、それぞれのお子さんの障害特性に合ったサポートができる個別指導の学習塾を探すといいでしょう。

塾探しのポイントとしては、学習障害のお子さんの指導実績があること、障害に理解のある支援員がいることが挙げられます。

こうした機関をお探しの場合は、検索サイトで「発達障害 塾」と検索すると、お近くの学習塾を見つけることができます。

私たちキズキ共育塾でも、発達に特性のあるお子さんのための学習支援が可能です。

学習障害の中学生の進路を考える際の2つの注意点

学習障害のある中学生のお子さんが進路を考える際、注意したい点が2つあります。

注意点①学習障害に関連する素行などが、内申点に響いていないか

1つ目は、学習障害に関連する素行などが、内申点に響いていないかという点です。

お子さんの中には、学習障害が原因で授業内容に集中できず、先生から不真面目だと勘違いされる場合があります。

特にADHDのような、注意力の欠如が特性としてみられる障害が併存している場合は、長時間椅子に座っているだけでもストレスになります。

そのため、頻繁に席を立つなどの行為が素行不良と思われかねません。

担任の先生に学習障害の相談をする際には、担任の先生だけではなく、学校や学年での情報共有を必ず依頼しましょう。

注意点②志望校の、学習障害に対する支援体制

進路を考える際の2つ目の注意点は、志望校の学習障害に対する支援体制です。

本来、先述した特別支援教育は、国公私立の区別なく実施されることが理想です。

しかし、今のところ原則として、各学校の裁量に任せているというのが実情です。

特に私立においては、学習障害や学習困難への手厚い支援があるところと、そうでないところが混在していますので注意が必要です。

いずれにせよ、進学先を検討する際には、直接学校を訪問して支援体制を詳しく聞きましょう。

学習障害のある方の高校受験、大学受験、就職・仕事|将来の展望

学習障害のある子どもが学校生活、社会生活を営んでいく上で、活用することのできる支援についてお伝えします。

高校受験・大学受験

- 文章を読むのにとても時間がかかる

- 文字を書くことに困難がある

- 簡単な計算を、なかなか解くことができない

- 学校の勉強についていけない

学習障害の特性に由来する上記のような状態から「これからの学校生活、社会生活は大丈夫だろうか…」「高校受験・大学受験などは、やはり難しいのだろうか…」と不安に思っている親御さんも少なくありません。

ですが、平成18年に発達障害者支援法が施行されてから、医療、福祉、教育といった各分野で幼少期から成人まで、生涯にわたる支援体制の推進が行われてきました。

実際に、学童期〜青年期(小学生、中学生、高校生)の発達障害に関する相談先として、以下のような幅広い選択肢が存在しています(各項目の詳細については「発達障害の小学校一年生。その困り事、親にできる対応、相談先などを紹介」をご覧ください)。

学校関係の相談先

- 学校の先生

- スクールカウンセラー

- 特別支援教育コーディネーター

- 特別支援教育支援員

- スクールソーシャルワーカー

- 教育センター(教育相談室)

- 教育委員会(進学相談)

総合的な相談・支援

- 療育センター

- 発達支援センター

- 地域生活センター

- 発達障害者支援センター

健康、発達に関する支援

- 小児科

- 児童精神科の専門医

- 小児神経科の専門医

- 保健センター

健康、発達に関する支援

- 保健福祉センター

- 療育機関

子育て、家族に関する支援

- 児童相談所

- 福祉事務所

- 発達障害の親の会

- 発達障害の相談などを行うNPOなど

生活に関する支援

- 放課後等デイサービス

勉強に関する支援

- 発達障害に対応した学習塾・家庭教師など

特に、勉強に関する支援においては、発達障害のお子さんに対応した学習塾・家庭教師などが近年増えてきています。(私たちキズキ共育塾も、キズキ家学も、そのひとつです)

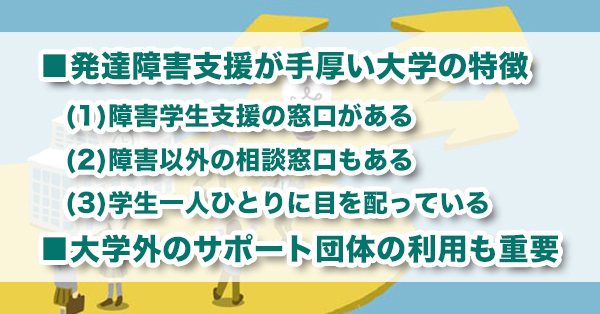

また、小中高校を卒業した後の支援も増えてきています。大学でどのような発達障害支援をしているかや、発達障害に手厚い大学の探し方については、以下の記事をご覧ください。

学習障害のお子さんは多くの場合、適切な支援を受けられれば学力を向上させていくことができます。

キズキ共育塾のご利用者の中にも実際に、高校受験にチャレンジされている中学生、大学受験にチャレンジしている高校生も多くいらっしゃいます。

支援機関や、塾、家庭教師などを活用しながら、お子さんに合った勉強方法を見つけ、サポートしていきましょう。

就職・仕事

学校の学びに苦戦する子どもを見ていると、将来社会人として働いていけるのか不安という思いを持つ親御さんも、決して少なくありません。

確かに、学習障害を含む、発達障害の特性がある方は就職や仕事において悩みを抱えることがあります。

お子さんが社会人の年齢になったとき「発達障害の特性から就職が決まらない、働き続けることが難しい」といった悩みを持つようであれば、就労支援という支援制度を利用することができます。(私たちキズキでも、キズキビジネスカレッジという「就労移行支援」を行っています)

就労支援を利用することで、自分の特性や悩みについてスタッフと一緒に相談しながら、より自分に合った就職を実現することができます。

支援団体の例としては、下記があります。

- 就労移行支援事業所

- 発達障害者トータルサポーター

- 地域障害者職業センター

- 職業能力開発訓練校

- 地域若者サポートステーション

- ジョブコーチ支援

- 障害者就業・生活支援センター

発達障害のある人が利用できる就労支援については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

参考記事:キズキビジネスカレッジ(KBC)「発達障害のある人が利用できる就労支援 探すポイントを解説」

親御さんが利用できるサポート

高校生、大学生、社会員、将来の展望で伝えたような支援機関の中には、親御さんの相談やサポートを行っているところも少なくありません。

特に、子育て、家族に関する支援を行う支援機関や親の会では、子育てや教育に関する悩みから、先輩ママ・先輩パパの体験談まで、さまざまな情報を得ることができるでしょう。

学習障害の特性に対処していく中で、お子さんの悩みを軽減、解消していく、お子さんに合った勉強方法を見つけていく、ということはもちろん大切です。

ですが、そのためには親御さんの心身の健康も同じように大切です。

支援機関や親の会などを活用して、悩みをひとりで抱えず、ぜひ言葉にしてみてください。

学習障害とは?

この章では、学習障害の概要を改めてお伝えします。すでにご存知かもしれませんが、これまでに紹介した内容の理解も深まると思いますので、ぜひご覧ください。

学習障害の概要

学習障害とは、知的な発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算、推論するといった、学習面での能力に困難が生じる、発達障害の一種です。(参考:竹田契一『LD(学習障害)のある子を理解して育てる本』)

学習障害についての公式の定義は、世界保健機関(WHO)やアメリカ精神医学会の定める医学的な定義と、文部科学省による教育的な定義とで内容が異なります。

日本における子どもの学習障害は、基本的に文部科学省による教育的な定義に基づきます。

・学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。

・学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

(引用元:文部科学省「学習障害児に対する指導について(報告)」)

なお、学習障害は英語名の”Learning Disabilities”を省略して、「LD」と表記されることもあります。

しかし、アメリカなどでは、「LD」を”Learning Difficulties(学習困難)”の略称として、学び方が異なるだけで、自分にあった学び方さえわかれば学べるという前向きな意味づけをすることも多いです。

そのため近年の教育現場では、明確な診断がついていなくても、学習に困難のある子はすべて広義のLD(学習障害・学習困難)として支援していくという考え方も普及しつつあります。

学習障害の原因・割合

学習障害は先述したように、発達障害に分類されます。

そして、学習障害を含む発達障害の原因は現時点ではわかっていません。しかし、育て方によるものではないということは明らかになっています。(参考:『精神診療プラチナマニュアル第2版』松崎朝樹著)

なので、私の育て方が悪かったのではないか、教育環境が良くなかったのではないか、と悩む必要はありません。

また、世界的な精神疾患の診断・統計マニュアルであるDSM-5によると、学習障害のある子どもの割合は、5〜15%とされています。なので、クラスに30人いれば、1人〜4人は学習障害の子がいる計算になります。

同じDSM-5には、学習障害の男女比も記されています。それによると男子が女子より数が多く、2:1〜3:1程度と記載されています。

これらのデータを見ると、学習障害の子どもは意外に多くいることがわかります。

学習障害の特性は、育て方などに原因はなく脳の働き方の個性が強いものなんだ、学習障害の子どもと向き合っているのは自分ひとりではないんだ、と考えていただき、お子さんに合わせた対処法や勉強方法を支援者と一緒に見つけていくことが大切です。(参考:『発達障害のある子と家族のためのサポートBOOK 小学生編』岡田俊著)

学習障害の種類と特性

学習障害には主に以下の6つの種類があります。

- 聞くことの障害

- 話すことの障害

- 読むことの障害

- 書くことの障害

- 計算することの障害

- 推論することの障害

それぞれの特性を以下に列挙しますので、お子さんが学習障害かどうかを見分ける際の参考にしてみてください。(出典元:宮尾益知『ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD お母さんができる発達障害の子どもの対応策』)

①聞くことの障害

- 文章の聞き取りができない

- 書き取りが苦手

- 単語や言葉の聞き誤りが多い

- 長い話を理解するのが苦手

- 長い話に集中できない

- 言葉の復唱ができない

②話すことの障害

- 筋道立てて話すことが苦手

- 文章として話すことが苦手

- 会話に余分な事柄が入ってしまう

- 同じ内容を違う言い回しで話せない

- 話が回りくどく、結論までいかない

③読むことの障害

- 文字を発音できない

- 間違った発音をする

- 促音(っ)や拗音(小さな「や・ゆ・よ」)をうまく発音できない

- 単語を読み誤る(「つくえ」を「つえく」と読むなど)

- 文字や単語を抜かして読む

- 音読はできるが、意味を理解できない

④書くことの障害

- 文字が書けない

- 誤った文字を書く

- 漢字の部首を間違う

- 単語が書けない

- 単純な文章しか書けない

- 文法的な誤りが多い(てにをはなど)

⑤計算することの障害

- 数字の位取りが理解できない

- 繰り上がり、繰り下がりを理解できない

- 九九を暗記しても計算に使えない

- 暗算が苦手

⑥推論することの障害

- 応用問題、証明問題、図形問題が苦手

- 因果関係の理解、説明が苦手

- 長文読解が苦手

- 直接示されていないことを推測するのが苦手

ただし、上記はあくまでも特性の参考例です。

学習障害かどうかの診断は、必ず専門医から受けるようにしましょう。

また、こうした学習障害は、一般的には小学校の学習段階で判明します。

しかし、特性が軽度な場合や本人のがんばり次第では、学習内容が難しくなる中学校まで判明しないことがあります。

そうした場合には特に早期発見が大切になりますので、保護者の方はお子さんが困難を抱えていないか、どんな困り感を持っているのかに注意するとよいでしょう。

学習障害の診断

インターネット上で、学習障害や発達障害の診断テストやチェックリストを見たことがある方もいるかもしれません。

ただ、そういった診断テストやチェックリストには、間違った情報や曖昧な情報が載っていることもあります。

ここでは、専門医が学習障害の診断を行う上でどういった診断基準を持っているかについて、一部(具体的な困り事に着目している基準A)をお伝えします。

※学習障害や発達障害の専門医は、ここで示す一部の診断基準だけでなく、精神疾患全般の知識、知能検査や発達検査の結果、学習状況の評価などを総合的に考慮した上で診断をしています。以下で示す診断基準が分かれば、それだけで学習障害を診断できるわけではないので、その点ご注意ください。

・学習障害の診断基準AA. 学習や学業的技能の使用に困難があり、その困難を対象とした介入が提供されているにもかかわらず、以下の症状の少なくとも1つが存在し、少なくとも6ヶ月持続していること

(1)不的確または速度が遅く、努力を要する読字

例:

・単語を間違って、またはゆっくりとためらいがちに音読する

・しばしば言葉を当てずっぽうに言う

・言葉を発音することの困難さをもつ

(2)読んでいるものの意味を理解することの困難さ

例:

・文章を正確に読む場合があるが、読んでいるもののつながり、関係、意味するもの、またはより深い意味を理解していないかもしれない

(3)綴(てい)字の困難さ

例:

・母音や子音を付け加えたり、入れ忘れたり、置き換えたりするかもしれない

(4)書字表出の困難さ

例:

・文章の中で複数の文法または句読点の間違いをする

・段落のまとめ方が下手

・思考の書字表出に明確さがない

(5)数字の概念、数値、または計算を習得することの困難さ

例:

・数字、その代償、および関係の理解に乏しい

・1桁の足し算を行うのに同級生がやるように数学的事実を思い浮かべるのではなく指を折って数える

・算術計算の途中で迷ってしまい方法を変更するかもしれない

(6)数学的推論の困難さ

例:

・定量的問題を解くために、数学的概念、数学的事実、または数学的方法を適用することが非常に困難である

※(3)の綴字については、アルファベットのスペリングについて書かれています。アルファベットのスペリングに対する言及があるのは、DSM-5がもともとアメリカで作られているからです。

(参考:神経発達症群/神経発達障害群>限局性学習症/限局性学習障害の項(ABCD4項目の診断基準のうち、学習障害当事者の困難に着目したAの診断基準から「DSM-5」)

以上のように診断基準の一部を見ても、学習障害の診断が行われる際に多くの要素が総合的に考慮されていることがわかります。

学習障害の治療

学習障害を含む発達障害は、脳の機能障害であるとまではわかっていても、実態が不透明なこともあり、根本的な治療法はまだ確率されていません。

ただし、2章「学習障害の中学生を持つ親御さんができる5つのこと」でお伝えしたように、環境を調整していくことや本人に合った対処法を見つけていくことで、困りごとや生きづらさをカバーしていくことができます。

また、そのために医療や療育、特別支援教育などの支援を活用することが可能です。

医療機関や支援機関には、学習障害や発達障害の子どもたちの対応をしてきたスタッフさんが多くいます。

ぜひ、お子さんをサポートしてくれる仲間や安心して相談できる場所を探してみてください。そうすることでお子さんの学習障害に対処し、困りごとや生きづらさを軽減していくことができます。

限局性学習障害について

すでに学習障害に関する知識をお持ちの方は、限局性学習障害という言葉を目にしたことがあるかもしれません。

限局性学習障害とは、アメリカ精神医学会の定める『DSM-V 精神障害の診断と統計マニュアル』にて示された学習障害のことで、特に読字障害、書字障害、算数障害の3つに焦点を絞った診断名をいいます。

基本的には診断名が異なるだけで、内容としては従来の学習障害と大きく変わるところはありません。

なお、限局性学習障害は、”Specific Learning Disorder”の略称として「SLD」と表記される場合もあります。

学習障害で生じる二次障害について

二次障害とは、学習障害に限らず、発達障害に付随して発生する行動面・情緒面での困難や特性を指します。

発達障害のあるお子さんは、障害に伴って日常生活に困難を抱えているため、場合によってはいじめや仲間外れなどを経験することもあります。

そのような経験を通して、自信を失ったり、心に傷を負ったりすることで、二次障害を併発する可能性があるのです。

そのため、ご家族や学校の先生が、いち早く変化に気づいてサポートすることが大切です。

具体的には、行動面と情緒面で以下のような様態があらわれます。(参考:竹田契一『LD(学習障害)のある子を理解して育てる本』)

行動面

- 引きこもり

- 不登校

- 家出

- 暴言や暴力

- 素行不良

情緒面

- うつ病

- 社会不安障害

- パニック障害

二次障害と聞くと身構えるかもしれませんが、お子さんが落ち込んだとき、または落ち込みそうなときに、きちんとケアできれば問題はありませんので、ご安心ください。

また、二次障害に繋がる元々の障害は、学習障害だけでなく、アスペルガー症候群などの発達障害である場合もあります。

正確な診断を求めている方は、必ず専門医にかかるようにしましょう。

アスペルガー症候群などの発達障害については、以下のコラムで解説しています。ぜひご覧ください。

参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。

このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。

このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。

公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら

- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)

私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。

まとめ〜学習障害があってもサポート次第で成績は伸びます〜

学習障害の中学生のお子さんを持つ親御さんができることについて解説してきましたが、実践できそうなことはあったでしょうか?

大切なのは、お子さんの特性にあった学習法を実践すること、周囲の支援者を適切に頼ることです。

ご家庭での努力だけでは、どうしても負担が大きくなります。

親御さんだけに留まらない包括的なサポートが必要です。

ぜひ本コラムに記載した情報をもとに、学校の先生や支援員に相談しつつ、お子さんをケアする方法を考えてみてください。

私たちキズキ共育塾は、学習障害に悩むお子さんのサポートも可能です。

ご家庭内だけでお悩みを抱えず、ぜひお気軽にご相談ください。

Q&A よくある質問