高卒認定試験を受けれる年齢は? 受験資格やメリットを解説

こんにちは。発達障害や不登校・中退などのお子さんを勉強・メンタルの両面から完全個別指導で応援するキズキ共育塾です。

- 今の高校が自分に合わないみたい…

こんなときに知っておきたいのが、高卒認定試験です。高卒認定試験は、8科目からの受験で大学・短大・専門学校への道が開かれる、文部科学省が実施する試験です。

試験は難しいのか、どの年齢から受けれるのか、合格するとどうなるのか、学歴は高卒になるのか、気になることはたくさんありますよね。

このコラムでは、高卒認定試験の気になる疑問について解説します。

このように、たくさん解説しているため、長文記事となります。目次から気になるところへジャンプして、ご覧になってください。

私たちキズキ共育塾は、高卒認定の取得を目指す人のための、完全1対1の個別指導塾です。

10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。

目次

高卒認定試験とは?正式名称は?

高卒認定試験は文部科学省が実施している試験で、正式名称を「高等学校卒業程度認定試験」といいます。

高卒認定試験は、学力が「高校卒業程度(以上)」であることを「認定」する試験です。

さまざまな事情により高校を卒業できない場合でも、この試験を受けることで「あなたは高校卒業レベルの学力を持っている」と証明になります。

なお、「大検」という言葉を聞いたことある人もいるかもしれません。この大検(大学入学資格検定)は、今回ご紹介する高卒認定試験の前身にあたるものです。

平成17年度より高卒認定試験に変わり、試験科目がやや少なくなる、現役高校生でも受験できる、などの改正が行われました。

高卒認定試験の受験資格 年齢は何歳から?

次に、受験資格についてです。

高認試験の受験資格

- 受験する年度(3月31日まで)に満16歳以上になる人

- なおかつ、大学入学資格のない人

16歳以上ということで、全日制高校等に在籍している高校生も受験が可能です。

大学入学資格というのは実はさまざまで、例えば以下の通りです。

- 高等学校卒業

- 中等教育学校、高等専門学校、専修学校高等課程を卒業

- 大学入学資格検定(旧:大検)に合格

- 高卒認定試験に一旦合格した

このような人は既に大学入学資格を持っているため受験できません。

そのほか注意点としては、18歳になる前に全ての科目に合格した場合、18歳の誕生日の翌日から合格者となります。

16歳から受験自体はすることができるのですが、早めに合格したとしても効力を発揮するのは18歳から、というわけです。

高卒扱いになる?高卒認定試験のメリット

この章では、高卒認定試験に合格するとどのようなメリットについて解説します。

①大学・短大・専門学校を受験できる

高卒認定試験に合格すると、高校を卒業した人と同じように、大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。

何らかの理由で高校生活がうまく行かなかったけれど、大学や専門学校にいきたい。高校中退して就職したけれど、自分の夢をかなえるために専門的に学びたい。

そんなときに、高卒認定試験の果たす役割はとても大きいのではないでしょうか。

ここで特に注目したいのが、専門学校へ入学できるようになることです。

本来、専門学校へ入学するには高卒資格が必要ということはご存知でしょうか。(注)高卒資格を必要としない専門スクールもあります。

専門学校では、次のようなありとあらゆる分野の専門知識を学ぶことができます。

- 外国語

- 医療

- IT

- エンタメ

- 美容

- アート

- 建築

専門学校へ進学を考えている場合は、高卒認定試験を活用することで、新たな一歩を踏み出すことが可能になるのです。

②就職・資格試験で活用できる

高卒認定試験は、就職や資格試験でも活用することができます。

例えば就職の際、求人への応募資格が「高卒以上」となっていた場合、「高卒認定試験に合格済み」であることを申告すると、応募が可能になることがあります。

ただし絶対というわけではなく、応募が可能かどうかは、最終的に企業が判断します。

行政の方では、企業に対して「高卒者と同等」に扱うように、継続的に働きかけています。

そして資格試験においては、多くの国家試験で「高卒者と同等」であるとして、受験をすることが可能になります。

受験が可能となる国家試験の例

- 幼稚園教員資格認定試験

- 小学校教員資格認定試験

- 保育士試験

- 土木施工管理技術検定試験

- 建築施工管理技術検定試験 etc.

その他にも多くの資格試験が受験可能となります。(参考:文部科学省『受験が可能となる国家試験』)

加えて、国家公務員など国の採用試験においても、「高卒者と同等」に扱われるようになります。

受験が可能となる国の採用試験の例

- 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)

- 税務職員採用試験 etc.

高卒認定試験に合格することで、将来、いろいろな分野で活躍の幅が広がるかもしれません。

③合格科目は高校で単位認定されることも

高卒認定試験は、現役高校生でも受験することができます。そして試験に合格した科目は、学校で単位認定されることもあります。

例えば、高校1年で心身が不安定となり欠席が多くなったとします。すると、高1で修得できない単位が出てくるかもしれません。

そういったときに、特に出席日数が足りない科目は、高卒認定試験を受けて合格すれば、単位として認められることがあります。

ただし、実際に単位として認めるか、するとしたら何単位になるのか、などの最終判断はそれぞれの学校により異なります(学校長判断)。

「合格すれば必ず単位になる」と決まっているわけではありません。事前に学校と相談するなど、確認をしておきましょう。

また、出席日数が危ないなどの事情がある人は、高卒認定試験を受験する方法について、早めに学校に相談してみるとよいでしょう。

高卒認定合格=高校卒業?どうなる最終学歴

高卒認定試験は大学受験資格を得られ、就職では高卒と同等に扱われることもあります。

しかし、この試験は「高等学校卒業程度認定試験」という名のとおり、あくまでも学力が高校卒業「程度」であると認定するためのものです。

そのため、高卒認定試験に合格すれば、高卒の学歴そのものを得られるわけではないのです。

では、最終学歴はどうなるのでしょうか。いろいろなパターンを想定してご紹介します。※ここからは高卒認定試験を高認試験と略してお届けします。

最終学歴のケーススタディ

- 中学校卒業→高校中退(または在学中)→高認試験合格

⇒最終学歴は「中学卒業」 - 中学校卒業→高校中退→高認試験合格→大学卒業

⇒最終学歴は「大学卒業」 - 中学校卒業→高校中退→高認試験合格→大学中退

⇒最終学歴は「中学卒業」

高校を中退し、高認試験に合格して大学に進学後、結果として中退した場合、最終学歴は「中学卒業」となります。

つまり、高認試験そのものは、高卒の学歴にはならないことに注意しましょう。

ただし、高認に合格した事実は履歴書に書くことができます。以下に書き方の一例を記載しておきます。

〇〇高等学校 中途退学

高等学校卒業程度認定試験合格 ←(高校のすぐ下に)

ちなみに、中退の事実についても上のとおり必ず書くようにしましょう。

履歴書には学歴をもれなく書かないと、「虚偽」とみなされて内定取り消しや解雇などもあり得ますので注意が必要です。

【試験の内容】単位や資格検定で免除になる科目も

次に、高卒認定試験の内容について解説します。出題形式としては、4択〜5択から選ぶマークシート方式が基本です。

どんな科目があるのか、難易度はどうなのか、見てみましょう。

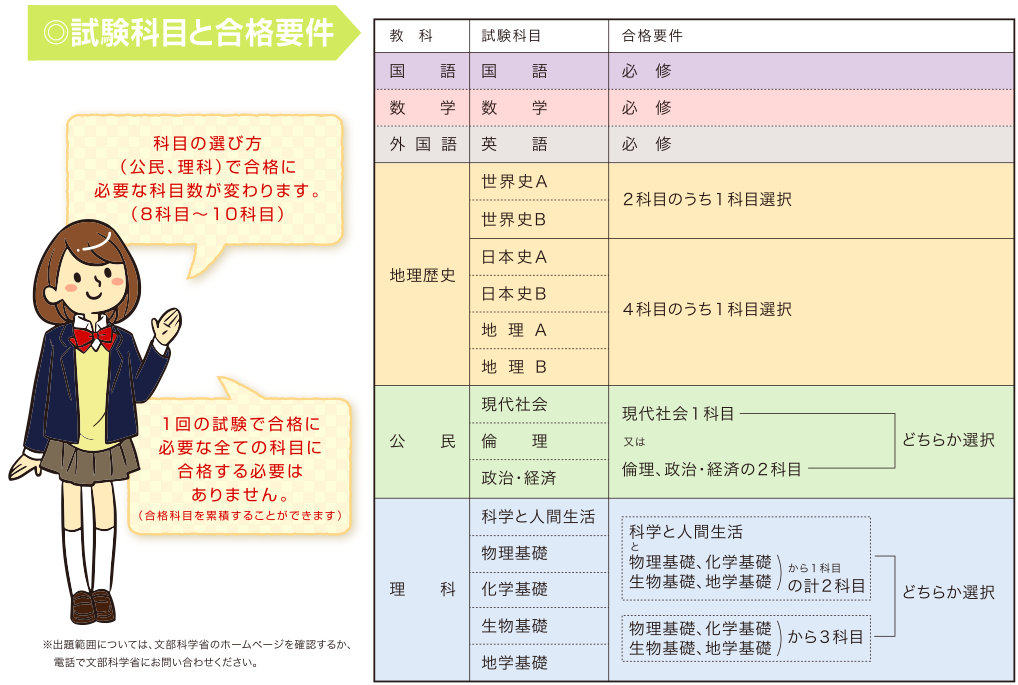

①試験科目について

試験科目は幅広く、選択方法にもよりますが、全てを受験すると8〜10科目あります。「高卒者と同等」と認定されるためには、高校の学習範囲を広く網羅しないといけないということです。

科目の選択には少しややこしい部分(理科など)があります。ここでは文部科学省が出しているパンフレットから抜粋してご紹介します。

引用:文部科学省「令和2年度 高等学校卒業程度認定試験」パンフレット

②難易度はやさしめでも油断は禁物

高卒認定試験の難易度は、比較的やさしいので安心してください。

科目数

8〜10科目と確かに多いのですが、1回の試験で全ての科目に一発合格する必要はありません。

もし、合格できなかった科目があった場合は、その科目のみ次の機会に再挑戦することができます。

また1回目の試験で科目を絞って受験し、残りの科目を2回目の試験で受験する、といったことも可能です。一度合格した科目は、次の試験からは免除となります。

合格点

合格点は低めに設定されています。一般的には、100点中40点程度で合格できるとされています。

出題範囲はそれぞれの科目の教科書全体です。

確かに範囲としては広いので油断は禁物ですが、出題はあくまでも基礎的な理解を問う内容(高校1年生の学習範囲)です。

得意な単元からでよいので、教科書を中心に学習を進め、なるべく幅広い単元の基礎力をつけていきましょう。

文科省からは一部を除いて過去問題が公開されているので、演習に活用するのもオススメです。

参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験問題 過去実施問題」

③免除となる科目もある

高卒認定試験は、必ずしも8〜10科目全ての科目を受験しなければいけないわけではありません。

免除となるための要件には、次のようなものがあります。

- 高校や高等専門学校等の学校で、既に同じ学習内容の科目の単位を習得済み

- 歴史能力検定・実用英語技能検定などの「技能審査」に合格済み

特に高校生で2年、3年と進級を果たしている人は既に単位を習得しており、免除される科目があるはずです。学校に確認して、「単位修得証明書」を得るようにしましょう。

ただし、高認試験は、「全ての科目を免除にしたから合格」ということはできません。合格のためには、最低何かしら1科目は受験する必要があります。

参考:文部科学省「高卒認定試験 免除要件」

高卒認定試験の受けるまでの流れ

高卒認定試験を受ける人のために、ここからは試験の受け方をご紹介します。試験は年2回ですので、タイミングを逃さないよう準備を進めましょう。

①まず受験案内を手に入れよう

まずは受験案内の入手です。令和3年度の例でいうと、受験案内の配布開始は4月と7月になります。

受験案内の入手方法

- パソコンやスマホで請求

- 電話で請求

- 直接取りに行く

受験案内は、スマホでも請求が可能です。ただし、発送には3日から長くて5日位かかることもあるので、余裕を持って取り寄せるようにしましょう。

もしも出願の締め切りまで余裕がない場合、3つ目の「直接取りに行く」もオススメです。入手場所がお近くにありそうなら、検討してもよいかもしれません。

この受験案内の配布が開始されると、すぐに出願の受付が始まります。

参考:文部科学省「受験案内の入手方法」

②出願と試験の時期は?

受験案内を入手したらすぐに内容を確認して、出願の手続きをしましょう。令和3年度を参考に、出願から試験までの大まかなスケジュールをご紹介します。

第1回試験スケジュール

- 受験案内の配布開始:4月

- 出願時期:4月〜5月

- 試験日:8月12日、13日

第2回試験スケジュール

- 受験案内の配布開始:7月

- 出願時期:7月〜9月

- 試験日:11月6日、11月7日

このように、受験案内が配布されてからすぐに出願の受付が始まり、締め切りまでそれほど余裕がありません。

特に1回目の方を見ると、出願時期がおよそ1ヶ月しかありません。早め早めに動くことがポイントです。

③受験科目を選んで出願

出願書類の中では、受験する科目を選択することになります。

一度に必要科目全てにチャレンジする、科目を絞って確実に合格を狙うなど、計画に合わせて受験科目を選択しましょう。

ただし、受験料が科目数によって若干異なりますので、この点は注意が必要です。

また、高校等の学校で既に単位を修得済みといった免除要件に当てはまる場合は、「免除」として申請します。加えて、過去に一度合格している科目があれば、それも免除となりますので、「合格」に丸をつけます。

免除とする科目がある場合は、「科目合格通知書」「単位修得証明書」など、それを証明する書類が必要です。あわせてご用意ください。

④試験本番

試験会場は地域にもよりますが、会場まで迷ったりなど、当日のトラブルを避けるためにも、受験する科目開始の30分前を目処に到着すると安心です。

出題形式としては、4択〜5択から選んだり、当てはまる数字を入力したりするマークシート方式が基本です。

問題用紙にはメモを書き込んだり、回答したものに丸をつけたりしておけば、後で正確に自己採点することができます。

受験する科目は人それぞれに異なりますが、試験は科目ごとの時間割となっています。自分の受験する科目ではない時間帯は、控え室で自由に過ごすことも可能です。

なお、正式な結果通知は、試験日のおおむね1ヶ月後となります。その前に解答速報が出ますので、ぜひ自己採点してみましょう。

高認試験に合格するまでの必勝法

この章では、学習の進め方についてのポイントを解説します。

①学習期間は1年間を目安に

学習期間は1年間、順調に勉強が進めば、合格に近づくはずです。

もちろん免除の科目が多くなれば、それだけ学習期間も短くすみます。

また、早い人では、数ヶ月で取得できる人もいます。

基本的には、「来年の試験に向けて」勉強する、というのが大まかなスケジュール感です。

②得意なところから始めよう

受験勉強を始める際は、少なからず気力を使います。ですから、最初は手を付けやすい科目から始めましょう。

前述もしましたが、高認試験は合格点が低めです。ですから、いきなり全範囲を習得しようとするのではなく、得意なところは確実に点数を取る、得意な科目は着実に合格を狙う、という考え方が大切です。

「得意な科目から」「得意な単元から」地道に基礎力をつけていきましょう。

③高校1年の教科書を攻略しよう

次に「どんなテキストを使ったらよいのか」ということですが、これは特別なテキストを用意するというよりも、まずは高校1年の教科書を攻略しましょう。

そして、ある程度の学習が進んだら、過去問題に挑戦してみることをオススメします。そこでつまづいた所があれば、その単元に戻って改めて学習します。

この「教科書」と「過去問題」の合わせ技でかなりの力がつくはずです。文部科学省の方でも教科書を中心に学習すること、過去問題を参考にすることを推奨しています。

④参考書は基礎に特化したものを

教科書を一通り終えたら、なるべく基礎に特化した参考書を使いましょう。

参考書を購入される場合、必ずしも「高認試験用」でなくても構いません。ポイントは「基礎の習得」を目的としているかどうかです。

こちらの動画では、試験の傾向と対策、そしてオススメの参考書などをご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

⑤気になる数学は「数学Ⅰ」だけでOK

数学は苦手な人と得意な人に分かれやすい科目です。「特に数学だけが苦手で心配」という方も多いのではないでしょうか。

そんな気になる数学ですが、高認試験においては「数学Ⅰ」だけ押さえれば問題ありません。

数学に関しては、過去問題から単元を絞って取り組むのがオススメです。過去問題を見て「自分にもできそう」と思える単元から復習をスタートし、着実に基礎力をつけていきましょう。

⑥とにかくマークシートを埋めよう

受験のテクニックというほどではありませんが、とにかくマークシートを埋めることも点数アップの秘訣です。

勉強していなかった範囲からの出題は、難しく感じることもあるでしょう。そんな時は制限時間を見つつ、分からなくてもとにかくマークシートを埋めるようにしましょう。ここまで来たら、あとは1点でも多く取ることを意識しておくとよいでしょう。

⑦通信教育なら効率的に対策できる

高認試験は、独学で合格される人もたくさんいます。

- 独学できちんとできるのか不安

- 分からないときに誰かに聞きたい

このように思われる場合、通信教育などを利用するのも一つの方法です。高認試験対策コースは塾や予備校・通信スクールなど、実はいろいろな教育機関に設けられています。

これらは、高認試験に必要なカリキュラムがパッケージ化されていたり、あるいは一人一人の状況を見て学習内容を組んだりと、効率的な対策が可能です。

通学・個別指導・通信教育・オンラインなど内容もご予算もさまざまですので、いろいろ見比べてみるのもオススメです。

高認試験と通信制高校 どちらを選ぶか

高認試験から大学を目指すか。あるいは、通信制高校から大学を目指すか。

この点で悩んでいる人もきっと多いと思います。

高認試験か、通信制高校か、については、実は双方にメリット・デメリットがあるため、どちらがよいかというのはその人の状況などによって異なります。双方を比較した際のそれぞれの特徴を見てみましょう。

高認試験の特徴

- メリット①試験に合格すれば良いので「効率的」

- メリット②高校の単位でかなりの科目が免除できる

- デメリット:高卒資格にはならない

通信制高校の特徴

- メリット①高卒資格を得ることができる

- メリット②学校行事も少なからずあり高校生としての「経験」ができる

- デメリット:全日制高校も含めて卒業までに3年(以上)かかる

高認試験は「効率的」であることが大きな特徴です。試験に合格すれば大学受験資格を得られますし、科目免除制度も大きいメリットです。

一方で、通信制高校は「高校生としての経験」と「高卒資格」が大きな特徴です。

もちろん全日制のような生活感はありませんが、一定の特別活動(ホームルームや学校行事など)を実施するように決められています。

加えて、将来的に就職など長い目で見た場合についてもお伝えします。

筆者は、職場で採用を間近に見ることも多く、自分が面接を担当することもありました。その時の経験を基にお伝えします。

単純に「高認試験合格済み」または「通信制高校卒業」のどちらかが最終学歴であった場合は、「通信制高校卒業」の人が好印象を与えられます。

なぜ通信制高校が好印象かというと、例え不登校などの事情があったにせよ、その後学校に入り直して卒業したという実績は大きいためです。

次に、「高認試験合格済み」や「通信制高校卒業」の後に、「〇〇大学卒業」とあった場合です。この場合は正直どちらも大差はありません。

大学に入学するまでの経緯について聞かれると思いますので、事実や自分の考え・今後の意欲をしっかりと表現できるかがポイントになってくるでしょう。

高認試験からの大学合格体験談

ここでは、高認試験からの大学合格体験談をご紹介します。

大学進学を目指す人にとって、参考になるもの多いので、ぜひご覧ください。

最初に担当してくれた女性の先生は、ご自身にも高校中退の経験があり、独学で高卒認定資格を取得後、大学に進学したそうです。

その先生の存在自体が私にはとても心強かったし、なかなか人には打ち明けられない悩みも相談しやすかったです。

高卒認定資格を取得した後も、引き続きキズキ共育塾に通い、大学受験に向けた勉強を開始しました。

日大の芸術学部のAO入試では、書類選考、筆記試験(小論文)、面接で、段階的に合否が判断されます(※体験談執筆当時)。合格を知ったときは、飛び跳ねて喜びました。

学校を辞めたのはもう十何年も前の話だけど、当時は学校に行かない事はもちろん不安だった。

それから独学で高卒認定取って、大学合格して、卒業して、これから大学院留学だし、別に行かなくてもなんとかなったなぁと今なら言えるよ。

学校行きたくない人、行かなくて大丈夫だよ。大丈夫だったよ。

(引用:Twitter)(現在は非公開)

続いては、高認試験から専門学校へと進んだ体験談です。

実は2年前の高3の時、持病が原因で高校中退を経験している人間なんですけど、この2年間でしっかり完治して去年の末に無事高認合格も出来たので来月から小さい頃からの夢だった歯科衛生士の専門学校に入学<します……遅れた青春を取り戻します。

(引用:Twitter)

無事合格しました!!

高校中退してどん底だったけど、カメラに出会って人生変わって。高卒認定試験受けて専門学校受けて、夢にやっと1歩近付けたかな。

同級生に比べたら遅いスタートだけどプロ目指して頑張ります。

(引用:Twitter(現在は非公開))

高校を中退することがあっても、そこで道が閉ざされるということはありません。

高認試験を活用して、みなさんもぜひ、大学進学を目指してみてください。

まとめ~高卒認定試験で一歩ずつ進んでいこう~

何らかの事情で高校を中退することになり、先が見えず不安になることもあるかもしれません。そんなときは、自分のやりたいことも見えずに迷ってうこともありますよね。

多少遠回りになっても、一歩ずつ進んで行けば大丈夫です。あなたも、高卒認定試験から新しい一歩を踏み出してみませんか。

『キズキ共育塾』は、高認試験対策が得意な個別指導塾です。高校中退を経験した人や、通信制高校に通っている人の勉強をサポートしています。

「通信制高校と高認試験、私にはどっちが向いてる?」こんなご相談にも多くお応えしています。

生徒さん一人一人の気持ちに寄り添いメンタル面からサポートする講師陣が、キズキの何よりの強みです。

ホームページには体験談を数多く掲載しています。ぜひご覧ください。

参考記事:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」

Q&A よくある質問