中学生のいじめへの対応 親ができることや学校との向き合い方を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾の岡田和哉です。

お子さんが中学になって、いじめに関する心配が増える親御さんはたくさんいます。私自身もこ中学生の頃にいじめられた経験があります。

あなたも、「我が子がいじめにあっているのではないか」「親にできることがないかと考えるけれど、なかなかうまくいかない…」などとお悩みではありませんか?

このコラムでは、わが子がいじめにあっているのではないかと悩む親御さんに向けて、お子さんのためのいじめの対策と対応について解説します。

いじめの早期発見に役立つチェックシートも紹介します。ぜひご活用ください。また、学校との向き合い方もお伝えします。

「子どものためにどうすれば何ができるだろう…」とお悩みの親御さんの一助となれば幸いです。

私たちキズキ共育塾は、いじめに悩む中学生のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

原因を「いじめられる側にある」としてはいけない

子どもがいじめられているとき、「いじめられている側に原因・理由がある」と考えてはいけません。

例えば、「あなたにも悪いところがあるから」「あなたが弱いから」「あなたが周りに馴染んでいないから」などと思わない、言わないことが大切です。

お子さんは、ただでさえいじめられて自己肯定感が弱っています。

そんなときに親からも責められると、さらに自己肯定感が下がり、大人になっても引きずる「傷」を負う可能性があるのです。

いじめる側の「理由」は適当

いじめる側がその理由を「服装が派手」や「わがまま」などと言われているとして、それがなくなってもいじめがなくなるとは限りませんし、それが本当の理由とも限りません。

いじめる側の「理由」はなんとなく適当に言っているだけであることも多く、言っている理由に対応してもまた別の新しいことでいじめてくることもあります。

私の場合も、「背が小さくて弱そうだから」という理由だったはずが、背が伸びてもいじめようとする人がいました。

他にも、発達障害や性的マイノリティーの子どもが、その特質を理由にいじめられているとして、その特質は「変える・変えられる」ものではありません。

「いじめの原因は自分にあるから、自分を変えるためにがんばろう」としても、できなかった場合、新たに自信を失ったり、自己否定に繋がったりするきっかけになることがあります。

そのため、いじめの原因はいじめられている子ども側に求めてはいけないのです。

さて、「ストップ!いじめナビ」によると、いじめの原因として「環境面」に注目する研究が増加しているそうです。

例えば、ストレスの多い教室ではいじめが起きやすいといわれます。(参考:荻上チキ氏『いじめを生む教室 子どもを守るために知っておきたいデータと知識』/PHP新書)。

たしかに、「弱い子」や「人と違う子」はいじめられやすい傾向にはあります。

ですが、弱くても、人と違っても、いじめられない子どもはたくさんいますし、いじめが発生しない環境はたくさんあります。

つまり、いじめはストレスなどの環境的原因で発生し、結果としてその矛先がいじめやすい「弱い子」や「自分と違う子」に向かっていると考えるのが自然と言えるでしょう。

いじめは早期発見が大切

いじめの発生には環境が影響することをお伝えしました。

しかし、学校やクラスの環境に親が直接干渉するのは難しいことが多いです。家庭だけでもできる対策や対応の1つが、「早期発見」です。

いじめはエスカレートすることも多く、早期に発見・対応することが解決のためには、とても重要になります。

そして、いじめは長引くほど子どもの心に深刻なダメージを与るのです。

早期発見のための環境づくりが有効な対策になります。

とはいえ、子どもが自分から「いじめられている」と親に相談することは難しいのが現実です。どんな親が相手でも、子どもは「いじめのことを相談するのは恥ずかしい」と思いがちだからです。

そのため、「相談しやすい完璧な親」のようなものを目指す必要はありません。

以下のチェックシートなどを参考に、子どもの日頃の変化に注目してみましょう。

特に、クラス替えなどの環境が変わる時期や、休日・長期休暇が終わる直前には注意して見守ることが大切です。

また、子どもの違和感に気づいたときは、「いじめられてるんじゃない?」などと直接聞くのではなく、「あなたは一人ではないよ」「いつでも味方だよ」「あなたは悪くないよ」などと伝え、子どもの心に寄り添うことを心掛けましょう。

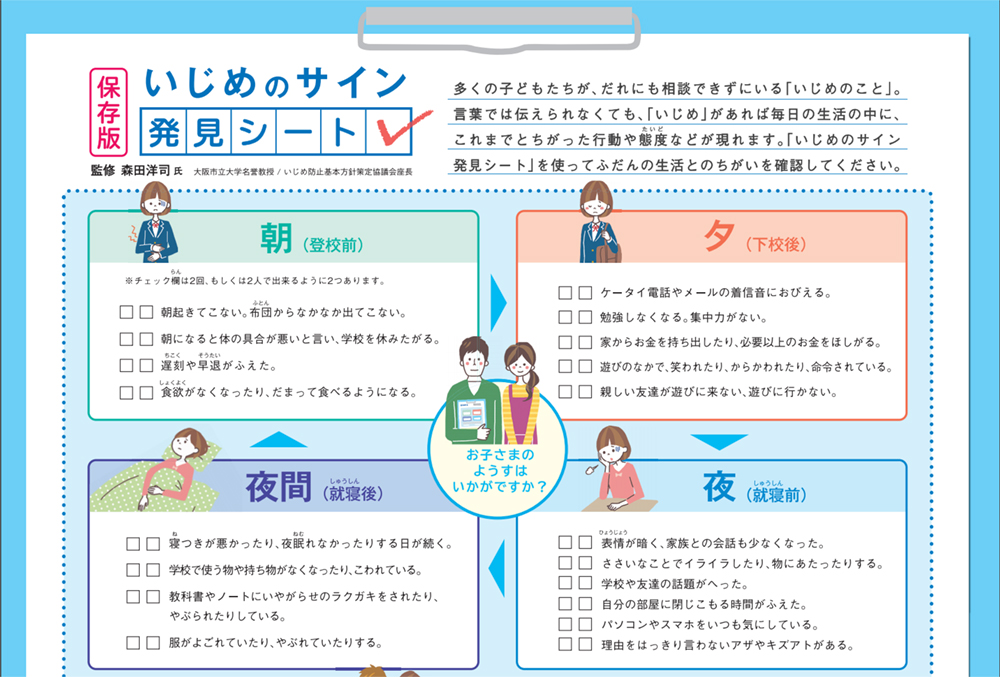

いじめの早期発見に役立つチェックシート

以下は、保護者向けの「いじめのサイン発見シート」(文部科学省)のチェック項目部分です。子どもの様子を確認する際に参考にしてください(PDFはこちら)。

文部科学省の「いじめのサイン発見シート」以外の参考になる項目としては、次のようなものがあります。(出典:沖縄県教育庁義務教育課「沖縄県いじめ対応マニュアル」、島根県教育委員会※PDF「いじめ発見のための家庭用チェックシート」、茨城県教育委員会「家庭用いじめ発見チェックリスト」)

- 「転校したい」や「学校をやめたい」と言い出す

- ひとりで登校したり、遠回りして帰って来たりするようになった

- お風呂に入りたがらなかったり、裸になるのを嫌がる

- テレビゲームなどに熱中し、現実から逃避しようとする

- 親の学校への出入りを嫌う

- 成績が下がり、書く文字の筆圧が弱くなる

- 友達の話をしなくなったり、いつも遊んでいた友達と遊ばなくなったりする

- 友達から頻繁に電話がかかってきて外出が増える。メール(ブログなど)を気にする

- いじめの話をすると強く否定する

なお、もしいじめがあるとわかっても「自分の育て方が悪かった」「気づいてあげられなかった」などと、親御さんが自分自身を責める必要はありません。

いじめは環境次第でどんな子どもにも起こりますし、親の目の届かないところで行われるものだからです。

学校以外の居場所をつくりましょう

この章では、子どもがいじめにあっているとわかった後にご家庭でできる対応について解説します。

中学生にとって、「学校」は生活時間の多くを占める場所です。いじめにあって学校を居場所だと感じられなくなると、「自分には何もない」と感じる子どもが多くいます。

そのため、子どもに、「学校以外の居場所」をつくることが大切なのです。

「学校以外の居場所」で安心して過ごせれば、子どもは落ち着き、いずれ次の一歩に踏み出せるようになります。

第一の居場所になるのが家庭です。

子どもが「学校に行きたくない」と言う場合は、休むことを認めましょう。

逆に子どもが無理して学校に通っているように感じるなら、次のような言葉で「学校が全てではないこと」を伝えることが大切です。

- 「学校以外にも世界がある」

- とには我慢せずに逃げたりすることも大切」

家庭を居場所にすることは、親子の信頼関係を(改めて)構築し、その後の対応のためにも重要です。

日頃から、子どもの考えや立場を批判せず、理解し尊重することを心掛けましょう。

また、「いじめは(学校の)環境が原因であることが多い」ということは、「学校以外ではいじめにあわない子どもも多い」ということです。

家庭以外にも、習い事や塾などが子どもの新たな居場所になると、気持ちが安定することもよくあります。

塾は、「学校以外で勉強を続けられる」場所としても機能します。

ただ、新しい人間関係を築くことに恐怖を感じる子どももいるため、無理には通わせないことも大切です。

学校との向き合い方〜「いじめ防止対策基本法」などに基づいて〜

ここまで、家庭でできることを中心に解説していきました。

子どもがいじめにあったときに一番重要なことは、傷ついた子どもに寄り添うことです。

そして、家庭だけで抱え込むのではなく、中学校側とうまく連携することも大切になります。

「子どもがいじめられているのではないか?」と学校に伝えても、学校が対応をしてくれないこともあります(もちろん、真摯に対応してくれる学校もたくさんあるでしょうが)。

ここからは、「いじめ防止対策基本法(以下、「同法」)」や文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針(平成29年3月14日最終改定)」を基に学校との向き合い方を解説します。

①法律上の「いじめ」とは?

まず、同法ではいじめを「子どもが、他の子どもとの関係で“心身の苦痛を感じている”場合」と定義しています。

例えば、次のようなケースも、法律においては「いじめ」になります。

- 好意から行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合

- 軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合

その上で、「いじめが解消した」とみなされるのは、「少なくとも3か月」いじめが止んでいることが条件です。

つまり、同法ではいじめと認定されるハードルが低く、「いじめだから対応してほしい」と学校に相談するハードルも低い、と考えられます。

②いじめに対して学校がすべき対応

同法は、各学校に「いじめ対策組織」の設置を義務づけています。

この組織は、いじめの予防、早期発見、対応に当たる組織で、教師などがいじめの相談を受けたり、いじめがあると思ったりした場合はこの組織に報告しなければいけないことになっています。

例に出した「軽い言葉で相手を傷つけた」場合でも報告が義務づけられているのです。

つまり、いじめへの対応は、教師や保護者などが一人だけで抱え込んだり、個人で判断したりせず「組織的に対応方針を決定し、被害児童生徒を徹底して守りとおす」ことになっているのです。

そして、どんなに些細なことでも積極的に「いじめ」と認識し、いじめを隠したり軽視したりしないことも重視しています。

学校(先生)に相談する際には、この対策組織への報告してもらえるように伝えることが大切です。

③いじめによる「重大事態」の疑いがあるときの学校の対応

同法では、いじめが原因で「重大事態」が起きた場合は、事態を調査する専門の組織をつくり、アンケートなどの調査を行わなければならないことになっています。

「重大事態」とは、いじめが原因で不登校となった疑い、または心身などに重大な被害が起きた疑いがあるときです。

「疑い」とあるのが重要です。

例えば、親が学校に「いじめが原因で子どもが○○な状態になった」申し立てた時点ではいじめと断定できない場合でも、学校側は「重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」必要が生まれます。

この組織は、重大事態に対処するとともに、同じような事態を予防するための調査も行います。

そのため、弁護士や精神科医、心理や福祉の専門家などの「専門的知識及び経験を有する者」が参加するよう努めることが求められているのです。

調査は「必要な情報を適切に」保護者に提供する義務があるため、学校から調査結果を報告してもらうことができます。

また、「重大事態」が発生した場合は、市長などへの調査結果の報告も義務づけられています。

市長などに報告する調査結果には、希望すれば「保護者の所見をまとめた文書」も一緒に提出できるので、もし調査結果に問題があれば活用しましょう。

文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」から、不登校以外の重大事態の例も紹介します(出典:文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」)。

もし、お子さんに当てはまるものがあれば、「重大事態」として対応してもらうよう学校に伝えましょう。

なお、下記は例示であり、これらを下回る程度の被害であっても、総合的に判断し重大事態と捉える場合があります。

①児童生徒が自殺を企図した場合

- 軽傷で済んだものの、自殺を企図した

②心身に重大な被害を負った場合

- リストカットなどの自傷行為を行った

- 暴行を受け、骨折した

- 投げ飛ばされ脳震盪となった

- 殴られて歯が折れた

- カッターで刺されそうになったが、咄嗟にバッグを盾にしたため刺されなかった

- 心的外傷後ストレス障害と診断された

- 嘔吐や腹痛などの心因性の身体反応が続く

- 多くの生徒の前でズボンと下着を脱がされ裸にされた

- わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された

③金品等に重大な被害を被った場合

- 複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡した

- スマートフォンを水に浸けられ壊された

④いじめにより転学等を余儀なくされた場合

- 欠席が続き当該校へは復帰ができないと判断し、転学(退学等も含む)した

④いじめについて「責める」よりも「協力を依頼する」

ここまで、中学校側との向き合い方を法律に基づいてお伝えしました。

ただ、学校側…つまり、先生たちも人間です。

先生たちをかばうわけではありませんが、どれだけ法律に定められていたとしても、さまざまな理由で調査などに消極的になることもあります。

そんなときは、どうすべきでしょうか?

あくまで私の知る限りでは、学校を責めるよりも「協力してほしい」と伝えたほうが効果があるようです。

「学校にも責任があるはずなのに、なんで責めずに協力を求めなくてはいけないんだ」と思う方もいるかもしれません。

その気持ちはわかります。ですが、何よりもお子さんのことを第一に考えて行動してほしいと思います。

もちろん、「効果的な方法」は学校によって、先生によって違います。

学校に見切りをつけてすぐに転校する、などといった方法がお子さんのためになる場合もあるかもしれません。

もう一度繰り返しますが、「何よりもお子さんのため」を考えた上で行動するように心掛けてください。

まとめ~中学生のいじめは専門機関に相談しましょう~

今回は、中学生のいじめに対して親ができる対応や学校が行う対応などをお伝えしました。

さて、「親として、子どものいじめと戦おう」と努力することは大切です。ですが、「いじめ」だけに注力しいる大事なことを見失うこともあります。

いじめの解決には、「いじめる側」や「学校の環境」を変える必要があり、根本的な解決は難しいことも多いです(これも決してかばうわけではありませんが、いじめる側や学校に「いじめ」だという意識がないことも珍しくありません)。

子どもが頼れるのは「親」だけ、ということは少なくありません。

どうか、「いじめ」ではなく「子ども」と向き合うことを第一に考えてほしいのです。

「いじめが解決しない限り、子どもに未来がない」と思っていませんか?

しかし、そんなことはありません。

いじめが解決するのはもちろん「よいこと」です。しかし、「その学校での、そのクラスや部活などでのいじめ」が解決しなくても、将来に向かう選択肢はたくさんあるのです。

そして、子どものいじめは、家庭だけで抱え込むことはありません。相談先も学校だけではありません。

公的・民間問わず、いじめに関する相談できる団体はたくさんあるのです。お子さんに合った団体を見つけ、「お子さんのための方法」を見つけていただきたいと思っています。

私たちキズキ共育塾でも無料相談を行っていますので、少しでも気になるようでしたら、お気軽にご連絡ください(親御さんだけでのご相談も可能です)。

あなたのお子さんと、そして親御さんであるあなたが、一歩ずつ前に進めるよう、祈っています。

※文中の写真は、全てイメージです。

Q&A よくある質問

いじめについて、家庭内でできることはありますか?

家庭だけでもできる対策や対応の1つが、「早期発見」です。いじめはエスカレートすることも多く、早期に発見・対応することが解決のためには、とても重要になります。

詳細については、こちらで解説しています。

いじめの早期発見のためのチェック項目はありますか?

以下が考えられます。

- 「転校したい」や「学校をやめたい」と言い出す

- ひとりで登校したり、遠回りして帰って来たりするようになった

- お風呂に入りたがらなかったり、裸になるのを嫌がる

- テレビゲームなどに熱中し、現実から逃避しようとする

- 親の学校への出入りを嫌う

- 成績が下がり、書く文字の筆圧が弱くなる

- 友達の話をしなくなったり、いつも遊んでいた友達と遊ばなくなったりする

- 友達から頻繁に電話がかかってきて外出が増える。メール(ブログなど)を気にする

- いじめの話をすると強く否定する

詳細については、こちらで解説しています。