いじめの原因とは? 文部科学省の調査結果・親ができる予防も解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

身近ないじめやいじめのニュースなどを耳にして、以下のような不安を感じていませんか?

- どうしていじめは起きるの?

- うちの子は、いじめられていないだろうか?

- うちの子は、誰かをいじめていないだろうか?

このコラムでは、以下の書籍の内容や文部科学省のデータ、そして筆者の経験を踏まえて、いじめの原因、いじめに関連する子どもの特徴、学校や親ができる対策・予防の方法について解説します。

このコラムを読むことで、あなたが抱えるいじめに関する不安が少しでも和らぎましたら幸いです。

私たちキズキ共育塾は、お悩みを抱える人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

いじめの定義とは?

この章では、いじめの定義について解説します。

【三省堂『大辞林』】

自分より弱い立場にある者を,肉体的・精神的に苦しめること

【森田、95P】

いじめとは、同一集団内の相互作用過程において優位に立つ一方が、意識的に、あるいは集合的に他方に対して精神的・身体的苦痛をあたえることである

【いじめ防止対策推進法】

児童生徒に対して、(略)他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの

このように複数の定義から「いじめ」とは、「一方が一方に心身の苦痛を与える行為全般」であると考えられます。

いじめの原因

文部科学省は、いじめの原因として「不満やストレス」を挙げています。(参考:文部科学省「いじめ対策Q&A」)

しかし、なぜ「不満やストレス」がいじめにつながるのでしょうか?

以下、文部科学省の「いじめ対策Q&A」の内容に基づいて、解説します。

①不満・ストレスの「はけ口」としていじめが起きる

先述のとおり、文部科学省の「いじめ対策Q&A」では、いじめの原因として「不満やストレスのはけ口」が挙げられています。

何らかの不満やストレスを抱えている子どもは、「自分が大切にされていない」「誰かに認めてもらいたい」と思う傾向が強いです。

また、不満やストレスへの耐性がなく我慢が苦手な子どももいます。

感情を上手くコントロールできたり、不満やストレスを抱えていることを言葉にして周りに伝えられたりすれば、いじめには発展しないかもしれません。

しかし、自分の感情をどうすればいいかわからない子どもは、不満やストレスのはけ口として、周りの人に八つ当たりをしたり、他者をおとしめ自尊感情を維持しようとしたりすることで、自分自身を保とうとします。

そして、この行動がいじめに発展する可能性があるのです。

②「不満やストレス」にも原因がある

いじめの原因となる「不満やストレス」にも、さまざまな原因があると考えられます。

- 学校(友達・先生)での人間関係

- 勉強ができない・成績が上がらない

- 部活がつらい・周りについていけない

- 親が自分を見てくれない・兄弟姉妹と比べられる

また、1つの原因であれば我慢できていても、複数の原因が重なることで感情をコントロールできなくなり、いじめにつながる行動が始まることもあるかもしれません。

つまり、いじめの原因を一つに断定することは難しい(いじめを行う主な原因はこれだと断定することは難しい)のです。

③「不満・ストレスがある人は必ずいじめをする」わけではない

当然ですが、「不満やストレスがあれば、どんな人でもどんな場面でも必ずいじめにつながる」わけではありません(そもそも、不満やストレスが全くない人間はいないでしょう)。

いじめには、環境も大きく関わります。

例えば文部科学省は、以下のようなQ&Aも公開しています。

<質問>学校やクラスなどの子ども集団でいじめが起こりやすいのはなぜですか?

<回答>学校やクラスは、異質なものを排除して集団の結びつきを強めようとする傾向があり、集団内での不適応や人間関係のゆがみが表れやすいからです。

以上の内容から考えると、学校でもクラスでも、「異質なものを排除しない傾向」が強ければ、「不満やストレス」がある子どもも、はけ口としていじめをすることはないのかもしれません。

後の章で、「いじめと環境」について、さらに詳しく解説します。

いじめの種類・分類

いじめと一口に言っても、その実態はさまざまです。この章では、いじめの主な種類について解説します。

2011年に滋賀県大津市で起きた「いじめによって中学生が自ら命を絶った事件」を調査するためのアンケートでは、便宜的にいじめを以下の3つに分類されています。(参考:大津市「平成28年度 大津市いじめの防止に関する行動計画モニタリングに係るアンケート調査結果」)

1.軽易ないじめ

- からかわれたり、悪口やおどし文句、嫌なことを言われたりした

- 仲間はずれにされたり、無視されたり、陰で悪口を言われたりした

- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりした

2.重篤ないじめ

- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりした

- 入お金や物を、おどし取られたり、おどし取られそうになった

- お金や物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりした

- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりした

3.ネットいじめ

- パソコンや携帯電話で、嫌なことをされた

別の例として、「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」では、「いじめの態様」として以下の9つの分類があります。(参考:文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)

- 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。

- 仲間はずれ,集団による無視をされる。

- 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩たたかれたり,蹴られたりする。

- ひどくぶつかられたり,叩たたかれたり,蹴られたりする。

- 金品をたかられる。

- 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。

- 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。

- パソコンや携帯電話等で,ひぼう・中傷や嫌なことをされる。

- その他

このように、いじめにもさまざまな種類があり、種類によってはいじめが起きていることが気づかれづらい場合もあります。

また、さきほどご紹介した「いじめ防止対策推進法」の定義のとおり、以上の種類に該当しないものであっても、「当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」は全ていじめです。

いじめが起きやすい環境・特徴

この章では、環境や子どもの特徴にわけて、いじめが起きやすい環境・特徴について解説します。

環境①子どもへのストレスが多い

ここまでも解説してきたとおり、ストレスの多い環境ではいじめが起きやすくなります。

荻上氏は、以下のように述べています。

いじめを起きにくくするためには、児童・生徒がストレスなく過ごせる教室・授業づくりが必要となるわけです。

もし、ストレッサー(不機嫌因子)の多い教室であれば、いじめは増大してしまう。

(出典:教職員共済生活協同組合「いじめを発生させない環境づくり」)

例えば、理不尽な規制(ルール)が多かったり、先生が細かいことを口うるさく指摘したりする環境では、子どもにストレスがたまりやすく、そのはけ口として誰かをいじめることに繋がりやすくなるのです。

環境②大人が子どもを見ていない

大人が子どもを見ていない環境でも、いじめが起きやすい傾向があります。

荻上氏は、以下のように述べています。

大人の目が届かない場所、大人の目を盗める場所でいじめが発生しやすい

(出典:教職員共済生活協同組合「教職員共済だより157号」)

実施に、滋賀県大津市の調査では、いじめが行われる時間帯は(教師の目がなくなりがちな)「お昼休み」と「休み時間」が抜きん出て多くなっています。

「お昼休みの時間」が小学生では最も高い42.2%、中学生では2番目の41.2%です。

「お昼休み以外の休み時間」は、小学生では2番目に高い34.8%、中学生では最も高い42.4%となっています(出典:滋賀県大津市「平成28年度 大津市いじめの防止に関する行動計画モニタリングに係るアンケート調査結果)

環境③子どもが「いじめをしてもよい」と認識している

前項で「いじめは、大人の目が届かない場所で発生しやすい」と解説しました。

つまり、子どもはいじめを「大人に見つかってはいけない、悪いこと」と認識しているのです。

しかし、教師などの大人が、いじめを見て見ぬふりをしたり、「いじめられる側も悪い」などの対応を取ったりすると、「これはいじめではない」「こっちが正しい」と認識しやすくなります。

また、教師が体罰や抑圧的的な態度を取っている環境でも、いじめは起きやすくなります。(荻上95P)

体罰が日常的に行われる環境や抑圧的な環境では、子ども同士でも「悪いと思う相手には暴力をふるってよい」と考えるようになるのです。

環境④多様性や違いを認めにくい

いじめが起きやすい環境として、多様性や違いを認めにくい環境も挙げられます。

例えば以下のように、規範が過剰で違いや多様性を認めにくい環境では、人と違う子どもや、まわりに合わせられない子どもへの抑圧が大きくなり、いじめが発生しやすいのです。

- 人に迷惑をかけないように

- みんなはちゃんとしてるんだから、あなたもちゃんとするように

また、「連帯責任」制度も、ミスをした個人(ミスをしそうな個人)へのいじめに発展しやすい環境となることがあります。

例えば、荻上氏は、以下のアンケート調査の結果も紹介しています。

学級の結束が固い教室ではいじめ行為に関わる人数が少なくなるが、排他性が高い場合には、その結束がむしろいじめの原因になりうる

(荻上107P)

筆者の経験からも、同調圧力や排他性がある環境では、「いじめられる方が悪い」などの考えも生まれやすく、いじめが止みにくかった覚えがあります。

環境⑤上下のラベリングがつくられやすい

上下のラベリングが作られやすい環境でも、いじめが起きやすいと言われています。

最初に紹介した「いじめ防止対策推進法」の定義によると、普段は対等な関係にあるクラスメイト同士のちょっとした口げんかなども「いじめ」となります。

しかし、いじめには上下関係があることが多いです。

荻上氏は、このことを以下のように紹介しています。

「この人は他の人より劣っている」などのラベリングがされやすいと、そのような上下関係の下位に位置づけらたる人がいじりの対象になり、そのいじりがエスカレートするといじめになると考えられます。

(荻上135〜136P)

テレビ番組、先生の態度などの影響で、「子どもの上下のラベリングが拡大しやすい環境がつくられていないか」を注意深く見ておく必要があるのです。

いじめを起こす子どもに多い特徴

この章では、いじめを起こす子どもに多い特徴について解説します。

いじめられる子どもに多い特徴と同様に、「この特徴があると必ずいじめをする」わけではないことを、十分にご理解ください。

特徴①コミュニケーション能力が高い

コミュニケーション能力、社会的なスキルの高い子どもが、いじめをすることがあります。

荻上氏は、“まわりの仲間を味方につけるスキルのある者が、特定のターゲットを選んで攻撃を促す傾向がある”(荻上53P)と述べています。

特にストレスの多い環境では、要注意です。荻上氏は、以下のようにも述べています。

「コミュニケーション能力が高い子どもがいじめの加害者になりやすい」わけではなく、発散しづらいストレスを抱えている児童・生徒が、ソーシャルスキルの高さゆえに、他の児童・生徒をコントロールしながら他の人をいじめることで、ストレスを発散したり、自身の地位を向上したりする手段としたりする傾向があるということでしょう

(荻上180P)

特徴②「いじり」をコミュニケーションと捉える傾向がある

いじめた側に、いじめの理由を聞くと「遊びやふざけだと思っていたから」と答える人も少なくありません。

いじめた理由への回答は、「遊びやふざけだと思っていたから」が40.9%で2位となっています。(出典:久保田真功氏『いじめを正当化する子どもたち』)

ちなみに1位は「相手に悪いところがあるから」で62%です。

ただし、「遊びやふざけだと思っていたから」は、本音ではなく、罪悪感を中和する言いわけであることもあります。

本音であれ言いわけであれ、「だとしても、いじめはよくない」と伝えることが大切です。

特徴③上下関係を過剰に意識する傾向がある

これは筆者の経験による話です。

承認欲求が強すぎたり、自尊心が低かったりする子どもは、他人と自分を比べがちです。

そんな心理状況から、自分より「下」の人間がいないと不安になったり、「上」の人間に嫉妬したりすることもあるのです。

そのような子どもは、「上下のラベリングがつくられやすい環境」では、自分が「上」であることを誇示するために、いじめを起こしやすいと考えられます。

特徴④家庭環境などにストレスがある

家庭環境のストレスを抱えている子どもが、「学校でいじめをする」ことでストレスを発散することもあります。

荻上氏によると、 “家庭でストレスを抱えている、親などから暴力を受けているために、暴力をふるうことが解決手段であると学習している、貧困状態に置かれている”子どもは、加害のリスクが増大するそうです。(荻上180P)

ここまでも何度もお伝えしてきましたが、いじめと子どものストレスには、密接な関係があるのです。

特徴⑤同調志向が高いと傍観者になりやすい

いじめの傍観者とは、いじめに対して知らんぷりや見て見ぬふりをする人のことです。

森田氏の調査によると、以下のようなことがわかっています。

いじめ被害の多さは、学級内のいじめている子の人数や観衆の人数よりも、傍観者の人数と最も高い相関を示している

(森田134P)

傍観者は、直接いじめを行うわけではありません。ですが、“いじめている子どもを支持する存在”となります。(森田133P)

傍観者になりやすい子どもには、“他者の抱えている問題への無関心さ、自分が被害者になることへの恐れ、優勢な力に対する従順さ、集団への同調志向”があります。(森田133P)

日本のいじめをイギリス・オランダと比較すると、年齢とともに傍観者の数が増えていく傾向があります。(森田139P)

傍観者もいじめの加害者であるとすれば、同調思考が高いなどの傾向も、いじめを起こす子どもに多い特徴の一つと言えるでしょう。

「学校」にできるいじめの予防策

いじめの予防策として、これまでに述べてきた環境や特徴を変えることが大切です。

予防策の一つとして、荻上氏は、子どもたちの教室ストレスを減らすために以下のような環境が大切だと結論づけています。

・わかりやすい授業をする

・多様性に配慮する

・自由度を尊重する

・自尊心を与えていく

・ルールを適切に共有していく

・教師がストレッサーにならず、取り除く側になる

・信頼を得られるようにコミュニケーションをしっかりとる

(荻上108〜109P)

いじめ対策では、子どもの特性を無理やり変えるのではなく、「子どもを取り巻く環境を変える」ことが大切です。

子どもの特性には、「変えられないもの」や「大きくは変えられないもの」もよくあります。

「ストレスが多い環境」や「多様性を認めない環境」などもいじめの要因となるため、特性を変えようとすることは、むしろいじめを促進する環境づくりにもなりえます。

「よい環境」をつくっていくことが、いじめを予防することにつながります。

日本のいじめは教室で行われることが多いです。(出典:森田洋司『いじめの国際比較研究』)

つまり、いじめを目撃している子どもも多いのです。

であれば、いじめの予防策としては、以下のようなことが考えられるでしょう。

- いじめを見た子どもが教師などの大人に報告しやすい環境をつくる

- 匿名アンケートなどで定期的に情報を集める

- 教師がしっかり教室を見て適切に注意などを行う

ただし以上は、家庭(親御さん)が実施するのは難しいことだと思います。以下に、家庭でできる早期対応策を紹介します。

親ができるいじめの予防・対応

この章では、親御さんにできるいじめの予防・対応について解説します。

①子どもを見守るときのポイント

重度のいじめは、軽度のいじめの放置し長期化することで起こることが多く、軽度のいじめは放置すればエスカレートするものです。(荻上53P)

また、先述したとおり、いじめはさまざまな原因が複合して発生するため、家庭だけで防ぐことは難しいのが現実です。

しかし、いじめを早期に発見することは、家庭でも不可能ではありません。

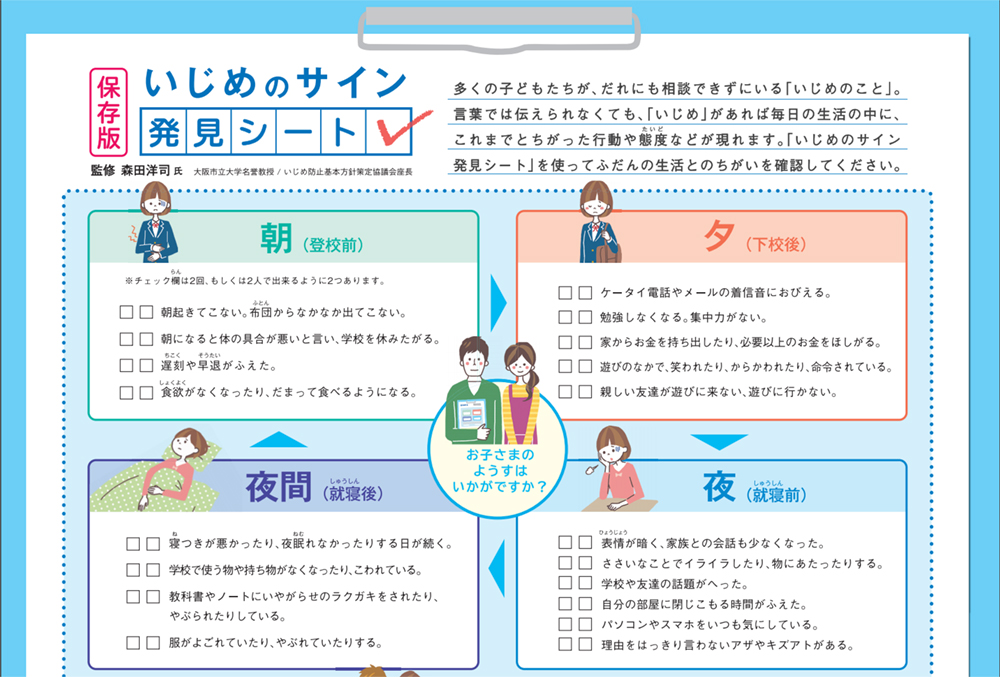

例えば以下の「いじめのサイン発見シート」(文部科学省)などをを参考にして、お子さんの日頃の変化に注意してみてください。(PDFはこちら、文部科学省のサイトが開きます)。

以上のシート以外にも、以下のような項目も参考になります。(出典:沖縄県教育庁義務教育課「沖縄県いじめ対応マニュアル」、島根県教育委員会※PDF「いじめ発見のための家庭用チェックシート」、茨城県教育委員会「家庭用いじめ発見チェックリスト」)

- 「転校したい」や「学校をやめたい」と言い出す

- ひとりで登校したり、遠回りして帰って来たりするようになった

- お風呂に入りたがらなかったり、裸になるのを嫌がる

- テレビゲームなどに熱中し、現実から逃避しようとする

- 親の学校への出入りを嫌う

- 成績が下がり、書く文字の筆圧が弱くなる

- 友達の話をしなくなったり、いつも遊んでいた友達と遊ばなくなったりする

- 友達から頻繁に電話がかかってきて外出が増える。メール(ブログなど)を気にする

- いじめの話をすると強く否定する

いじめられている子どもは、以下のように思うことがあります。

- 相談するのは恥ずかしい

- 誰かに相談するのは逃げだ

このように思っていると、子どもから親に相談することは難しくなります。

親御さんが子どもにつきっきりになる必要はありません。ですが、日々の様子を見ておき変化に気づいた時に声をかけるだけでも、子どもの力になることもあるのです。

②日頃から子どもに伝えておくべきこと

子どもには、「何かあったら親や友達、学校の先生に相談することの大切さ」と伝えておくことも大切です。

子どもは、以下のように思っていると、誰にも相談しません。

- 誰かに相談しても余計に悪化するだけ

- 誰かに相談しても解決しない

しかし、「いじめを誰かに相談した結果、どうなったか」という調査では、以下のような結果が出ています。(荻上75P)

- いじめはなくなった:36.4%

- いじめは少なくなった:36.7%

残念ながら4.9%は「ひどくなった」と回答していますが、確率としては相談した方がよい結果になる可能性が高いのです。

また、いじめ対策基本法では、各学校に「いじめ防止基本方針」や「いじめ対策組織」の設置が義務づけられており、相談体制の整備も求められています。

同法では、好意から行った行為でも相手に心身の苦痛を感じさせたような場合や、軽い言葉で相手を傷つけた場合なども「いじめ」になります。

その上で、いじめによって、以下のようなことが生じた場合は「いじめの重大事態」と定義して、調査などによる積極的な対応を行うことが求められます。

- 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態(不登校)

- 生命、心身又は財産に重大な被害

親にできる予防策は、学校のいじめ対策を確認すること、いじめをどこに(誰に)相談できるのかを日頃から子どもに伝えておくことです。

他にも、いじめや嫌がらせを受けた場合にメモをしておくことは、いじめの証拠になりますし、子どもが被害を客観的に見つめるきっかけにもなります。

もし、いじめや嫌がらせを受けてケガをした場合や、メールや掲示板などでメッセージが送られた場合などは、画像を保存しておくことを子どもに伝えておきましょう。

③子どもがいじめにあった場合の対応

では、あなたの子どもがいじめられたとき、具体的にどう対応すればいいのでしょうか?

最も大切なことは、子どもの心のケアです。

子どもに、「あなたは決して悪くない」「ひとりではない」「あなたの味方だよ」伝えることが大切です。

また、子どもが「これからよくなっていく」と希望を持てるようにするためにも、解決に向けて努力をしている姿勢を見せましょう。

その上で、「家庭だけで対応する」と決め込まず、さまざまな人や相談先を頼ってください。

まずは、学校に相談しましょう。

先ほど紹介したように、現在は学校ごとに「いじめ基本方針」の作成が義務づけられており、いじめが認められれば組織で対応するルールがあります。

学校以外にも、いじめの相談ができる公的・民間施設が今はたくさんあります。お子さんやご家庭にあった団体を探すことが大切です。

なお、「いじめの解決」とは、必ずしも「同じ学校の、同じクラスに通い続けること」を念頭に置く必要はありません。

悲しい言い方になりますが、以下のような人たちも、現実として存在する可能性が考えられるからです。

- きちんと対応しない(できない)学校や先生

- (環境が変わらないため)態度を改めない相手

「この学校でいじめの解決は難しい」と感じたら、見切りをつけてさっと転校するのも1つの手段なのです。

それは、「いじめに負けた失敗」ではなく、「理不尽からうまく避難した成功」です。変に気にする必要はありません(大人の場合の似た話として、例えばブラック企業からの転職は「成功」ですよね)。

また例えば、学校、教師、いじめの相手を裁判に訴えることも考えられます。

筆者個人としては、裁判は、積極的に勧めるわけでも止めるわけでもありません。ただ、(また失礼な言い方かもしれませんが、)ここでも保護者だけで前のめりにならず、お子さんのことを第一に考えて決断してほしいと思います。

いじめの相談ができる5つの支援機関

この章では、いじめの相談ができる支援機関を紹介します。

いじめに関する不安や心配ごとがある方は、これから紹介する相談先に問い合わせてみてください。

お子さんが利用できる相談窓口も紹介しますので、親御さんからお子さんに、あらかじめ伝えておいてもよいでしょう。

相談先①学校のスクールカウンセラー・養護教諭

学校に在籍しているスクールカウンセラーにも、いじめについて相談できます。

スクールカウンセラーは、生徒の悩みや問題を聞いて、相談や解決のための調整などを行っています。

相談のプロですので、「話が頭の中でまとまっていない」「こんなこと言っていいんだろうか」と迷うことも、遠慮なく話してみてください。

スクールカウンセラーに、担任の先生との調整役になってもらうことも可能です。

また、お子さんだけでなく、親御さんの相談も受け付けています。

相談先②教育センター

2つ目は、教育センターです。

高校生相当の年齢までの子どもやその保護者、学校関係者を対象としており、不登校やいじめ、発達障害など、教育関係の悩みを中心に相談できます。

教育センターは地域ごとに設置されているため、以下のサイトからお住いの教育センターの問い合わせ先を調べてみてください。

公式サイト:文部科学省「全国の一覧:都道府県・政令指定都市・中核市教育センター等」

相談先③子供のSOSの相談窓口

子供のSOSの相談窓口では、いじめの相談先を見つけられます。

いじめで困ったり、ともだちや先生のことで不安や悩みがあったりしたら、一人で悩まず、いつでもすぐ相談してください。SNS相談、電話相談、都道府県別の相談先を紹介しています。

以下のサイトでは、児童生徒本人向けの相談窓口と保護者が相談できる窓口を、地域別・相談方法別(対面相談、電話相談、SNS・メール相談など)で紹介されているので、参考にしてください。

公式サイト:文部科学省「子供のSOSの相談窓口」

相談先④子供の人権110番

4つ目は、子供の人権110番です。

こちらは、法務省が設定している子供向けの電話相談窓口です。いじめに関する相談を主に受け付けており、「いじめを受けている」「クラスメイトがいじめられている」などの相談ができます。

公式サイト:法務省「こどもの人権110番」

相談先⑤チャイルドライン

最後にご紹介するのは、チャイルドラインです。

対象が18歳までの子どもと限られますが、いじめの相談に限らず、「誰かに話を聞いてもらいたい」「相談したいことがある」などのときに利用できます。

電話相談やチャットでの相談、自分の気持ちをつぶやける掲示板のような機能もあるので、お子さんがお悩みの様子であれば、利用を進めてみてもいいかもしれません。

公式サイト:18さいまでの子どもがつながるチャイルドライン

補足:その他の相談先

いじめの直接的な相談先以外にも、いじめに関連した(またはしない)さまざまな悩みの相談先があります。

以下のページでは、お子さん本人が相談できる窓口をメインに、保護者さまが利用できる窓口も一部紹介しています。よければご覧ください。

また、学校には、「いじめ防止対策推進法」にもとづいた「22条組織」といういじめ防止対策のための組織が設置されています。

「22条組織」は、複数の教職員や、心理や福祉などの専門的な知識を有する人で構成されています。

詳細は、学校に問い合わせて確認してみてください。

まとめ~いじめの原因よりも「解決」に目を向けましょう~

ここまでお伝えしてきたことをまとめます。

いじめとは、「一方が一方に心身の苦痛を与える行為全般」のことです。

>いじめには、「何か一つの、共通する原因」があるわけではありません。

子どもを取り巻く環境、子どもの特徴など、さまざまな要素が組み合わさった結果、いじめが発生します。

子どもの特徴を変えなくても、学校やクラスの環境が変われば、またはいまと異なる環境に行けば、いじめがなくなることは大いにありえます。

しかし、学校やクラスの環境を変えることは、親御さんには難しい場合がほとんどです。

そのため、まず親御さんは、お子さんの様子をしっかり見て、様子に変化がないか確認することから始めてみてください。

そして、子どもがいじめられている(疑いがある)ときは、まず子どもに「解決に向かっている」という安心感を与えることが大切です。

その上で、親御さんだけ(ご家庭だけ)でいじめに対応しようとせず、学校やいじめ支援団体などに相談し、お子さんの気持ちも考えて行動しましょう。

お子さんもあなたも、次の一歩に進めるよう心から祈っています。

さて、私たちキズキ共育塾では、いじめで傷ついた子どもの心や勉強のサポートを行っています。

- いじめで勉強が遅れた

- 学校以外の居場所を探したい

- 子どもが不登校になった

など、少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください(親御さんだけ、お子さんだけでのご相談も可能です)。

/Q&Aよくある質問

いじめが起きやすい環境を知りたいです。

- 子どもにとってストレスが多い

- 大人が子どもを見ていない

- 子どもが「いじめをしてもよい」と認識している

- 違いや多様性を認めにくい

- 上下のラベリングがつくられやすい

親にできる、いじめの予防・対応を知りたいです。