不登校の子どもの通知表はどうなる? 内申点や進路への影響・対処法を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルをサポートする完全個別指導塾のキズキ共育塾です。

このコラムを読んでいるあなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?

- 不登校が通知表にどう影響するのか不安

- 通知表の評価が進学やその後に悪影響になるのではないか不安

- 現状打破の具体的な方法がわからず不安

このコラムでは、不登校と通知表の関係や、不登校でも通知表の評価を上げる方法、評価が低い際の対処法、内申点に頼らない進路先の選び方について解説します。

あわせて、不登校と通知表に関するよくある質問を紹介します。

このコラムが、不登校状態のお子さんの通知表を心配する、あなたの助けになれば幸いです。

私たちキズキ共育塾は、不登校状態にある人のための、完全1対1の個別指導塾です。

10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。

目次

不登校と通知表の基本的な関係

不登校が続いた場合、通知表にはどのような影響があるのでしょうか。

この章では、不登校と通知表の基本的な関係について解説します。

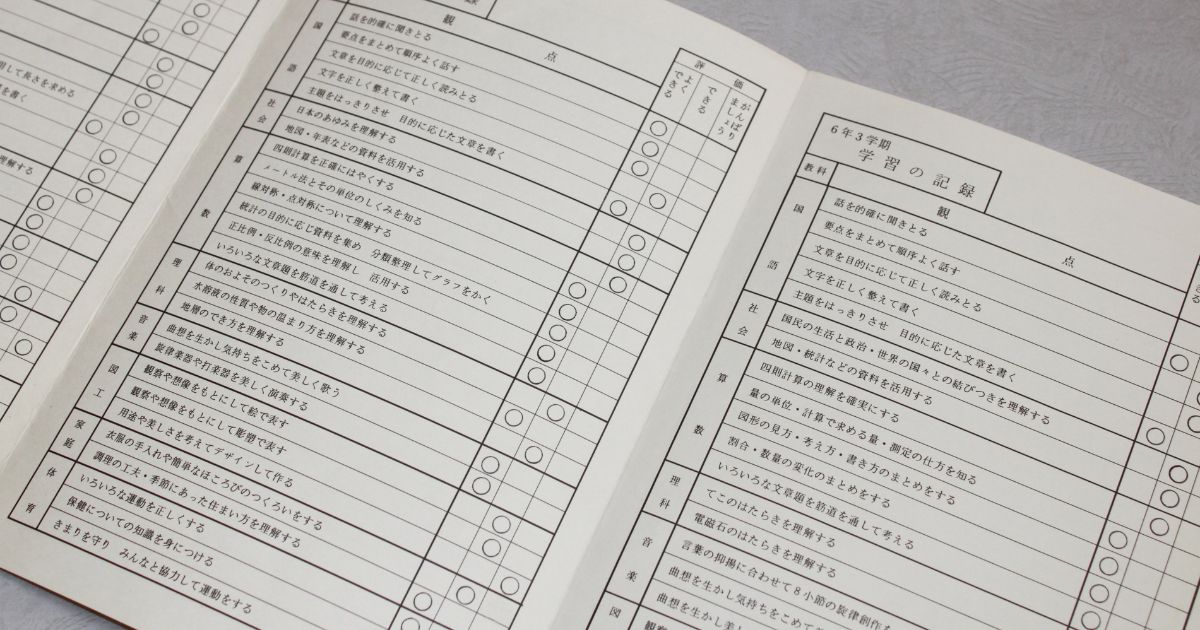

関係①通知表の評価の基本ルール

通知表の評価は、学習状況や生活態度を総合的に判断してつけられます。

文部科学省の指導では関心・意欲・態度、思考・判断・表現、技能、知識・理解の観点から評価するとあります。(参考:文部科学省「学習評価の在り方について」)

不登校の場合は、学校に登校できないことで、これらの評価項目をクリアするのが難しくなる可能性があります。

ただ、令和6年には文部科学省が不登校児童の成績評価についてガイドラインを発表しており、欠席中の学習活動も成績に反映されやすくなりました。(参考:文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」)

評価の方法は学校や教員によって異なるため、個別の確認が重要です。

関係②通知表の評価が進路に及ぼす影響

通知表の成績は、中学校から高校に進学する際の内申点として使われ、公立高校では選抜資料として重視されます。また、大学受験の推薦入試においても、内申点が重要です。

そのため、不登校で通知表が低評価になると、志望校の受験に影響することがあります。(参考:文部科学省「令和8年度東京都立高等学校に入学を希望する皆さんへ(日本語版)」)

しかし、内申点の比重は学校によって異なり、当日の学力試験や面接が重視される学校も多くあるため、通知表の評価だけで進路が決まるわけではないことも覚えておきましょう。

関係③オール1や斜線はあり得るの?通知表の記載例と理由

出席日数が極端に少ない、または評価の材料が不足している場合、斜線(/)や評価不能と通知表に記載されることがあります。

また、学習態度や課題の未提出によりオール1の評価がつけられることもあります。

一方で、提出物やテストなどで学習成果が確認できれば、不登校中でも良い評価がつけられる可能性もあるため、記載の意味を正しく理解して対応策を考えることが大切です。(参考:独立行政法人教職員支援機構「授業・単元づくり編「指導要録・通知表の書き方」」)

関係④通知表から読み取れる問題点

通知表の評価が低い、あるいは斜線が多い場合、子どもの学習の遅れや、学校との関わりが不足していることが読み取れます。

例えば、長期間の不登校で一律に低評価が続いた場合、子どもの努力が正当に評価されていないという可能性も否めません。

通知表は子どもを一方的に評価するものではなく、保護者と学校が連携する材料として捉える視点も大切です。

不登校でも通知表の評価を上げる方法

授業に参加していなければ評価されないと思っている方もいるかもしれませんが、不登校でも通知表の評価を上げることは可能です。

この章では、不登校でも通知表の評価を上げる方法について解説します。

方法①提出物を出す

登校できなくても、自宅で課題に取り組み、提出物を出すことで評価アップにつなげられます。提出物は評価の大きな要素であり、欠席中であっても学習状況を示す手段です。(参考:文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」)

特に自主的に期限内に提出できれば、関心・意欲・態度の観点でプラス評価が期待できます。

学校の担当者と連携して可能な範囲で提出物を受け取り、自宅で取り組んで提出することを検討しましょう。

先生によっては、個別に課題を出してくれたり、提出方法を配慮してくれたりする場合もあります。

方法②定期テストを受ける

定期テストの結果は、教科の学習状況を評価する上では大切な指標です。もし可能であれば、登校日を調整して定期テストだけでも受けに行くことを検討してみてください。

不登校中でも、テスト当日に登校する、または別室で受けさせてもらうなど、柔軟な配慮を得られるかもしれません。事前に学校の担当者と相談し、無理のない範囲で受験できるよう調整しましょう。

テストで一定の点数を取れれば、学習内容を理解していると判断され、評価の向上につながる可能性があります。(参考:文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」)

方法③保健室登校・部分登校を利用する

教室には入りにくくても、保健室や別室への登校、短時間だけの登校といった部分登校が可能な場合があります。

これらも出席日数や生活態度の評価に反映される場合があるため、まずは週1回からなど、無理のないペースでの登校を検討してみましょう。(参考:学校保健ポータルサイト「保健室利用状況に関する調査報告書 令和4年度調査結果」)

小さな成功体験が子どもの自信につながり、学校からの評価面にも良い影響を与えられる可能性があります。

方法④フリースクールなどの別の教育機関で学習する

学校に登校できない場合、フリースクールや適応指導教室などでの学習が、在籍校での出席扱いとなることがあります。(参考:文部科学省「不登校への対応について」)

不登校であっても、この制度によって出席扱いとなれば、通知表の評価が上がりやすくなります。

また、実際の出席や課題の取組み状況が学校に報告されるケースもあるため、学習の継続と評価の両立が可能です。

不安な場合は、教育委員会と連携し、制度の詳細や申請方法を確認しておきましょう。

通知表の評価が低い際の対処法

通知表の評価を上げるための行動を取っても、期待していたよりも評価が良くないこともあるでしょう。その場合は、「登校していないから」と諦めるのではなく、次の評価を上げるために早急な対処が必要になります。

この章では、通知表の評価が低い際の対処法について解説します。

対処法①評価が低い理由を整理する

評価が思わしくないときは、まずはその原因を明らかにすることが重要です。

出席日数不足、課題未提出、テスト未受験など、どの要素が低評価の理由になっているのかを把握しましょう。

通知表だけを見て一喜一憂するのではなく、個別面談や連絡帳、担任とのやり取りを通じて、評価の背景にある具体的な情報を把握することが、改善に向けた第一歩です。

対処法②学校や先生と連携して今後の方針を相談する

通知表の評価は教員の裁量による部分もあるため、今後の方針を明確に共有することが評価改善につながります。

例えば、次学期の課題提出計画や登校ペースなどを話し合い、実現可能な目標を設定するといったことが有効です。

保護者が学校との橋渡し役となることで、子ども自身が負担を感じすぎずに取り組める環境が整います。

また、学校支援センター(適応指導教室)のような施設からの助力を得て、学校復帰を目指していく方法もおすすめです。(参考:文部科学省「適応指導教室(学校支援センター)の取り組みについて」)

学校支援センターの具体的な支援内容や利用するメリット・デメリットについては以下のコラムで解説しています。詳しく知りたい人は、ぜひ併せてご覧ください。

対処法③次の学期・学年での評価を上げる方法を検討する

通知表の評価は一時的なものであり、継続的な努力によって改善が可能です。

例えば、新学期からの提出物管理、テスト受験、フリースクール利用などに取り組むことで、評価の好転を狙えます。

また、学年が上がるタイミングで担任やクラスが変わり、環境がリセットされることもあるでしょう。その機会を活かして、再スタートする意識が大切です。

対処法④内申点にとらわれない進路を検討する

内申点が進路選択の一要素であることは事実ですが、それだけですべてが決まるわけではありません。

近年では多様な入試形態が整備されており、面接や作文、小論文などを重視する学校も増えています。

お子さんが自信を持って進める進路を一緒に模索し、評価にとらわれすぎない視野を持つことも大切です。

不登校と通知表に関するよくある質問

通知表の評価や対処法について理解できても、なかなか疑問や不安を払拭できない人はいるでしょう。

この章では、不登校と通知表に関するよくある質問を紹介します。

Q1評価がつかないと通知表は白紙になりますか?

通知表が白紙になることはほとんどありません。

評価不能な場合には、斜線(/)や評価不能といった記載がされます。これは、出席日数や提出物が少なく、評価の基準を満たせない場合に限られます。

子どもが不登校で評価対象から除外されたというわけではなく、今後の学習状況によって改善できる可能性も十分にあります。

Q2通知表に「評価不能」と書かれていたらどうすればいいですか?

まずは、評価不能とされた理由を学校に確認しましょう。

現在は文部科学省から不登校状態の生徒さんの努力の成果の適切な評価を促進するよう省令が定められています。単に不登校だからという理由では、低評価にされることはありません。

評価が低くなるよくあるパターンとしては、出席不足や課題の提出が評価基準に達していなかったといったものがあります。その上で、次学期以降にどう評価を得ていくか、学校の担当者と相談して目標を立てましょう。(参考:文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」)

Q3不登校でもオール5はもらえますか?

理論上は可能ですが、非常にまれです。

なぜなら、通知表の評価は、出席日数や課題提出状況、テストの成績など複数の観点で判断されるからです。

不登校中でも提出物をすべて出し、テストで高得点を取るなど、明確な評価材料があれば高評価を得られる場合もあります。

ただし、先生の裁量や学校の方針による部分も大きいため、必ずもらえるわけではありません。

Q4通知表を高校に見せないことは可能ですか?

多くの公立高校では、内申書(調査書)として通知表の内容が提出されるため、見せないことは基本的に難しいでしょう。

しかし、私立高校や通信制高校などでは、内申点を必要としない学校もあります。進学希望先の受験要項をよく確認し、必要書類に何が含まれるかをチェックしましょう。(参考:東京都教育委員会「都立高校の入試制度について」)

Q5出席扱い制度って何ですか?どうやって申請するの?

出席扱い制度とは、フリースクールや自宅学習などの学校外での学びを、在籍校の出席として認める制度です。

この制度を利用するには、保護者が学校に申請し、校長の承認を得る必要があります。制度が適用されれば、通知表にも学習活動が反映されやすくなります。(参考:文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」)

利用を希望する場合は、まず学校に相談し、必要書類や手続きを確認しましょう。

Q6オール1だったら進学は絶望的ですか?

決して絶望的ではありません。

内申点を重視しない高校や、面接・作文などで人柄や意欲を評価する学校もあります。

近年では、不登校や学び直しに理解のある通信制・単位制高校、私立高校も増えています。

今の成績が将来に直結するわけではないので、お子さんの特性や得意なことを活かせる進路を一緒に探していくことが何より大切です。

まとめ〜不登校でも評価を諦める必要はない〜

不登校だからといって、通知表の評価や進路を諦める必要はありません。

提出物やテスト受験、部分登校、フリースクールの利用など、できる範囲で努力を続ければ、評価を得る道はあります。

また、内申点に依存しない進路もたくさんあります。大切なのは、子どもの状況に合った方法で前向きに学習を続けることです。

不登校も1つの経験として、自分らしい進路を見つけていきましょう。

このコラムが、お子さんの通知表に対して不安を抱える方の助けになれば幸いです。

Q&A よくある質問