「不登校がつらい」と感じている子どもに親ができる対応 心理と背景を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、お子さんの不登校のことで、以下のようにお悩みではありませんか?

- 子どもが不登校になり、つらい様子なのでなんとかしたい。ただ、子どもの気持ちをなかなか理解できない

- 学校や家庭でいろいろと手は尽くしているが、なかなか状況が変化しないため、自分自身もつらくなってきた…

このコラムでは、不登校を経験した筆者が、不登校のお子さんに多く見られる「つらい気持ち」や不登校の子どもに親ができることについて解説します。

このコラムを読むことで、あなたとお子さんのつらい気持ちが少しでも前向きになってもらえたら幸いです。

共同監修・不登校ジャーナリスト 石井志昂氏からの

アドバイス

不登校や行きしぶりのお子さんが、一歩ずつ前へ進むためには、周囲の力・サポートが必要不可欠です。それは、勉強面や叱咤激励、第三者の介入などの多くの人がイメージしているものとは異なります。

本コラムのように、子どもの目線に合わせて「支える」ことです。保護者の方がよりよい伴走相手になることで、お子さんがみるみる元気になっていった例がたくさんあります。

ぜひ、周囲の大人は勇気を出してお子さんを支えてもらえたら幸いです。

私たちキズキ共育塾は、不登校がつらいと感じている人のための、完全1対1の個別指導塾です。

生徒さんひとりひとりに合わせた学習面・生活面・メンタル面のサポートを行なっています。進路/勉強/受験/生活などについての無料相談もできますので、お気軽にご連絡ください。

目次

不登校の子どもの「つらい気持ち」の背景

お子さんは何がどうしてつらいのか?どうしたらそのつらい気持ちを解消できるのか?

それらを知りたいのに「子どもが心を開いてくれない」と悩んでいる親御さんは数多くいます。

不登校のお子さんは、さまざまな段階でつらい気持ちを抱えています。

第一に、不登校になるまでの時期に、お子さんは何がしかの「つらい気持ち」を持っています。

第二に、子どもにとって「学校」は、「生活のほとんどを占めるもの」「行くのが『普通』で『正しいこと』だと思っているもの」です。

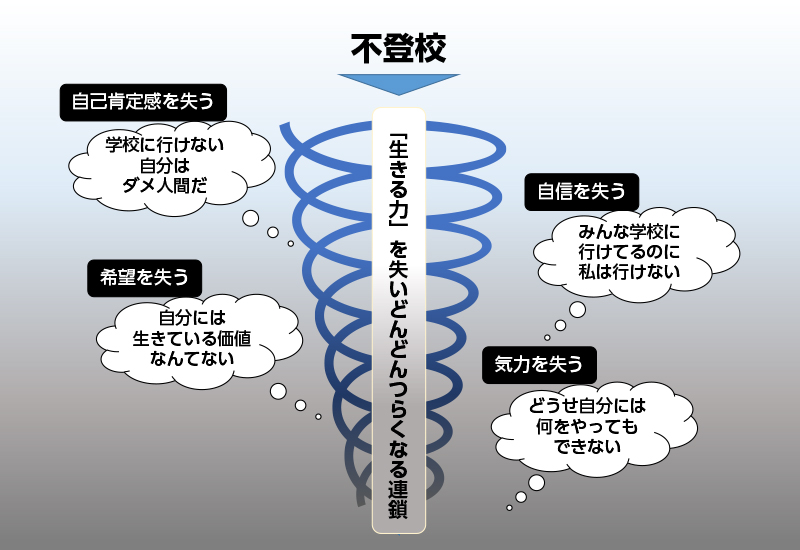

不登校の原因が何であれ、そうした意味を持つ学校に行けなくなると、以下のような状態になり、ここでもつらい気持ちを抱えるです。

- 「みんな行けてるのに私は学校に行けない」と考え、自信を失う

- 「学校に行けない自分はダメ人間だ」思い、自己肯定感や自尊心をなくす

- 「学校に行けないと将来がない」と悩み、希望が見えなくなる

第三に、「生活のほとんどを占めていた」学校に行かないと他にやることがなくなります。

そうすると、人との関わりも減りますし、気力や体力も減っていきがちです。

それに伴って自信や気力や繋がりなどの「生きる力」を失った結果、無気力、孤独、体調不良などの状態が生じ、これも「つらい気持ち」の原因となるのです。

不登校の子どものつらい気持ちの背景には、こうした構図があります。

「不登校がつらい」気持ちはどんどん増していく

前述の構図に一度陥ると、日常のちょっとした場面でも同じような構図が連鎖して、つらい気持ちがどんどん増していくこともよくあります。

- 日常の中の「○○をしたいけど、できなかった」という経験で再び自信や希望を失う

→「自分にはもう何にもできない」などのような思い込みを持つ

→再び気力や繋がりをなくす

以下のようなパターンもよくあります。

- 「繋がり」が減る

→孤独感から「自分を理解してくれる人なんかいない」「自分に生きている価値がない」などと思うようになる

→「自己肯定感」や「自尊心」を失う

また、「何かに対して同じような感情を繰り返し持つと、その感情が高まる現象」を意味する、「単純接触効果」という言葉があります。

不登校のお子さんは、単純接触効果によって、挑戦しても失敗する経験や、「自分はダメな人間だ」という感情などを繰り返す中で、ネガティブな感情を高める傾向があるのです。

不登校のお子さんは、「つらい気持ちや経験が、またつらい経験や経験を呼ぶ」というつらい連鎖の中にいるのです。

「不登校がつらい」と感じている子どもに親ができる3つの実践

この章では、「不登校がつらい」と感じている子どもに親ができる実践について解説します。

実践①子どもに「1人じゃない」と伝え、居場所になる

まず、大切なことはお子さんの抱える孤独と向き合うことです。

先ほど述べたように、不登校のお子さんは、どんどんつらい気持ちになっていき、さまざまな生きる力を失っていく状態にいます。

そんな状態のお子さんは、以下のような理由が、自分自身でもわからないことがよくあります。

- なぜ学校に行きたいけどいけないのか

- どうして気力がでないのか

- なんでこんなにつらいのか

その結果、自分のことをうまく説明できなかったり、なかなか人に理解してもらえなかったりします。そして以下のように思い、さまざまな悩みをひとりで抱え込み、孤独でつらい状態に陥るのです。

- 自分でもわからないのに親や他人が理解できるわけない

- 自分のことをわかってくる人なんてどこにもいない

人は、一人では「生きる力」を取り戻すことが難しいです。

そのため、まずお子さんが抱える「孤独」を解決することが第一歩として大切です。

まずは、そんなお子さんのつらい状態を否定せずに受け止め、「あなたはひとりじゃない」と伝えることで、お子さんにとって家庭を心の居場所にしてほしいです。

「居場所」があることは、さまざまな挑戦をする意欲を持つための前提になります。

「自分にはここがある」と思えることは、「『もし失敗しても』ここがある」という気持ちに繋がり「積極性」や「意欲」を持つ手助けになるからです。

実践②子どもに「大丈夫」と伝え、少しずつ前に進む

不登校のお子さんの状態について、以下のような表現があります。

- プライドはあるけど自信がない

- 気持ちはあるのだけど気力がない

例えば、「みんなと同じように学校に行きたい」「普通に生きたい」という気持ち。

「不登校になった分、大学(高校)はいいところに行きたい」などのプライド。

それらはあるのですが、実行するための「生きる力」が失われているため、「できない」状態になっているのです。

「難関大学を目指す」など、最初から高い目標を目指すのだけれども、うまくできずにあきらめる子どもも多くいます。

親御さんにできることは、お子さんの状態を受け止めて、一歩ずつ前に進めるように支えることです。

「学校に行きたいけど行けない」状態なら、まず「行けない」状態を受け止めてください。

そして、「学校に行きたいのなら、応援する。あせらずに、少しずつ前に進んでいこう」と言葉にして伝えていくことです。

もし失敗しても、今度は「失敗したっていいんだよ」と伝えることが大切です。

そうすることで、お子さんは「できる範囲で、少しずつ前に進んでいこう」と思えるようになります。

実践③子どもの「生きる力」を信じ、道しるべになる

前掲①②を実践するために大切なことは、親御さんがお子さんの「生きる力」をちゃんと信じることです。

お子さんの「生きる力」を信じない限り、心から「ひとりじゃない」「大丈夫」と伝えられません。

あなたは「子どもの将来は大丈夫なのか?」と不安を抱え、希望を持てなくなっていませんか?

親御さん自身も気力などを失い「孤独でつらい」状態にあることもよくあるのです。

私は、どんなお子さんでも「前に進む力」を持っていると思っています。

無気力に見えるお子さんも、「どうにかしたい」と思っているはずです。

前に進めないのは、自信や希望などの「生きる力」を失っているだけなのです。

ちょっとしたきっかけで少しずつ前に進んで行けるようになっていく子どもはたくさんいます。

親御さんが子どもの「生きる力」を信じることで、子どもの道しるべになってほしいと思います。

親も1人で悩まず「生きる力」を持ってほしい

親自身が「生きる力」を失わないことも大切です。

お子さんが不登校になると、親までもつらい気持ちになることはよくあります。

親が元気でいれば、お子さんに元気を分けることもできます。

とは言え、親だけでお子さんのことを抱え込むと、つらい気持ちになるのは仕方のないことかもしれません。

ですから、ひとりで悩むのではなく、誰かを頼ってほしいです。

親御さんは不登校のプロではありません。

そのため、「自分でどうにかしよう」と悩むのではなく、「任せるべきところは専門家に任せる」と気持ちを切り替えてみてください。

参考:学校休んだほうがいいよチェックリストのご紹介

2023年8月23日、不登校支援を行う3つの団体(キズキ、不登校ジャーナリスト・石井しこう、Branch)と、精神科医の松本俊彦氏が、共同で「学校休んだほうがいいよチェックリスト」を作成・公開しました。LINEにて無料で利用可能です。

このリストを利用する対象は、「学校に行きたがらない子ども、学校が苦手な子ども、不登校子ども、その他気になる様子がある子どもがいる、保護者または教員(子ども本人以外の人)」です。

このリストを利用することで、お子さんが学校を休んだほうがよいのか(休ませるべきなのか)どうかの目安がわかります。その結果、お子さんを追い詰めず、うつ病や自殺のリスクを減らすこともできます。

公開から約1か月の時点で、約5万人からご利用いただいています。お子さんのためにも、保護者さまや教員のためにも、ぜひこのリストを活用していただければと思います。

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」はこちら(LINEアプリが開きます)

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」作成の趣旨・作成者インタビューなどはこちら

- 「学校休んだほうがいいよチェックリスト」のメディア掲載・放送一覧はこちら

- 【オリジナル書籍プレゼント】学校外で友だちができるBranchコミュニティ(Branch公式LINEが開きます)

私たちキズキでは、上記チェックリスト以外にも、「学校に行きたがらないお子さん」「学校が苦手なお子さん」「不登校のお子さん」について、勉強・進路・生活・親子関係・発達特性などの無料相談を行っています。チェックリストと合わせて、無料相談もぜひお気軽にご利用ください。

まとめ〜「不登校がつらい」気持ちを1人で抱え込まないでください〜

ここまで、「不登校がつらい」気持ちを抱える子どもに対して、親御さんができることをお伝えしてきました。

お子さんが抱えるつらい気持ちの背景は1人ひとり異なり、その気持ちは日に日に増していくのです。

また、不登校について悩み苦しんでいるお子さんの様子を見ている親御さんも、つらい気持ちになっていくと思います。

そのため、お子さんはもちろん親御さんも不登校に関する「つらい気持ち」を1人で抱え込まないでください。

専門家を頼れば前章で紹介した実践も、それぞれおのお子さん・ご家庭に合った具体的なアドバイスがもらえると思います。

そして最後に、不登校になったからといって人生をやり直せないことは決してない、とお伝えします。

勉強だっていつからでもやり直せます。

もしあなたが不登校の子どもの状態に悩み、つらい気持ちをお持ちなら、ぜひ私たちキズキ共育塾にご相談ください。

あなたとお子さんが、つらい状態から抜け出すための助力ができると思います。

Q&A よくある質問