授業中寝ない方法 避けるべきことや家でできる対策を解説

こんにちは。生徒さんの勉強とメンタルを完全個別指導でサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾です。

あなたは、授業中に眠くなることがありませんか?以下のような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

- どうしても授業中眠くなる…

- 簡単にできる授業中に寝ない方法はない?

このコラムでは、授業中に眠くなる理由や、授業中に寝る人と寝ない人の割合、授業中に寝ないために学校でできる方法、授業中寝ないために家でできる方法、授業中寝ないために避けるべきことについて解説します。

授業中にどうしても眠くなる人はもちろん、今後のために知っておきたい人も役に立つ内容になっています。

私たちキズキ共育塾は、学校の授業に苦手意識のある人のための、完全1対1の個別指導塾です。

10,000人以上の卒業生を支えてきた独自の「キズキ式」学習サポートで、基礎の学び直しから受験対策、資格取得まで、あなたの「学びたい」を現実に変え、自信と次のステップへと導きます。下記のボタンから、お気軽にご連絡ください。

目次

授業中に眠くなる理由4選

この章では、授業中に眠くなる理由について解説します。

理由①睡眠不足・生活リズムの乱れ

まず1つ目は、睡眠不足・生活リズムの乱れです。夜遅くまで起きていて睡眠時間が足りない状態だと、授業中に眠くなります。

また、睡眠不足のダメージは蓄積され、借金のように膨らんでいくことから睡眠負債と呼ばれます。(参考:NCNP病院「眠りと目覚めのQ&A③:学校の授業で寝てばかり」)

睡眠負債のように慢性的に睡眠不足の状態になっていると、休みの日にいつもよりたくさん寝ても、眠気がなかなか取り切れない状態になるのです。

理由②食後の血糖値上昇

2つ目は、食後の血糖値上昇です。血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖、グルコースの濃度のことで、食後に上昇します。

血糖値が上昇しすぎると、糖をエネルギーに変えるインスリンが大量に分泌されるため逆に低血糖になり、脳にエネルギーがいかなくなり眠くなるのです。(参考:e-ヘルスネット「血糖値(けっとうち)」)

昼食後の授業で強い眠気を感じる原因には、この血糖値の上昇が影響していることも少なくありません。

理由③病気・障害

3つ目は、病気・障害です。

例えば、目を覚まし続ける役割を持つヒポクレチン、またはオレキシンといわれるタンパク質を作り出せなくなるナルコレプシーというものがあります。(参考:e-ヘルスネット「昼間の眠気 -睡眠時無呼吸症候群・ナルコレプシーなどの過眠症は治療が必要」)

ナルコレプシーとは、十分な睡眠をとっていても、日中などの通常起きている時間帯に強い眠気に繰り返し襲われる睡眠障害の一種です。(参考:MSDマニュアル「ナルコレプシー」、NPO法人日本ナルコレプシー協会「ナルコレプシーはこんな病気」)

また、日中の過剰な眠気や居眠りなどの症状が特徴的な特発性過眠症などもあります。(参考:NCNP病院「中枢性過眠症」)

どれだけ寝ても日中眠くなる場合は、病気・障害の可能性があります。

理由④授業についていけない・興味がない

4つ目は、授業についていけない・興味がないケースです。

人間には、興味がないことを目の前にすると眠くなる習性があると言われています。筑波大学の大石氏によれば、モチベーションが眠気の強弱を決める1つの要素になっているそうです。(参考:筑波大学「つまらないと眠くなるのはなぜ? ~モチベーションと眠気の脳科学~」)

眠くなる授業とそうでない授業がある場合は、このケースに当てはまっている可能性が高いかもしれません。

授業中に寝る人と寝ない人の割合

資生堂の調査によると、授業中居眠りした経験がある人は約84%で、一度も寝たことがない人は約16%でした。(参考:PR TIMES「-高校生の居眠りに関する実態調査- ウトウトしてたら、平成終了まであと残り200日!?」)

また、居眠りをするタイミングはお昼の後が約78.7%で最も多く、次いで、嫌いな科目の授業が約52.7%でした。

さらに、生活リズムの乱れは不登校のきっかけの第2位となっており、就寝時間が遅い生徒ほど、なんでもないのにイライラしていると答える割合が高いことがわかっています。(参考:文部科学省「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠リズムを整えよう!~」)

子どもの睡眠時間の目安は、小学生で9〜12時間、中学生・高校生で8〜10時間とされています。あくまで目安ではありますが、あなたの睡眠時間の参考にしてみてもよいでしょう。(参考:健康づくりのための睡眠指針の改訂 に関する検討会「健康づくりのための睡眠ガイド2023 (案)」)

授業中に寝ないために学校でできる6つの方法

この章では、授業中に寝ないために学校でできる方法について解説します。

方法①軽い運動・ストレッチをする

1つ目は、軽い運動・ストレッチをすることです。

休み時間であれば、背伸びをしてみたりトイレまで歩いたりしてみましょう。授業中で大きな動きができない場合でも、関節を回したり軽く伸びたりしてみてください。

方法②ツボを押す

2つ目は、ツボを押すことです。眠気に効くツボはいくつかあるので、痛気持ちいい程度に押してみましょう。(参考:四国医療専門学校「眠気をスッキリさせるツボ」)

- 睛明(せいめい):目頭近く

- 天柱(てんちゅう):後頭部の髪の生え際付近

- 労宮(ろうきゅう):手の内側の真ん中あたり

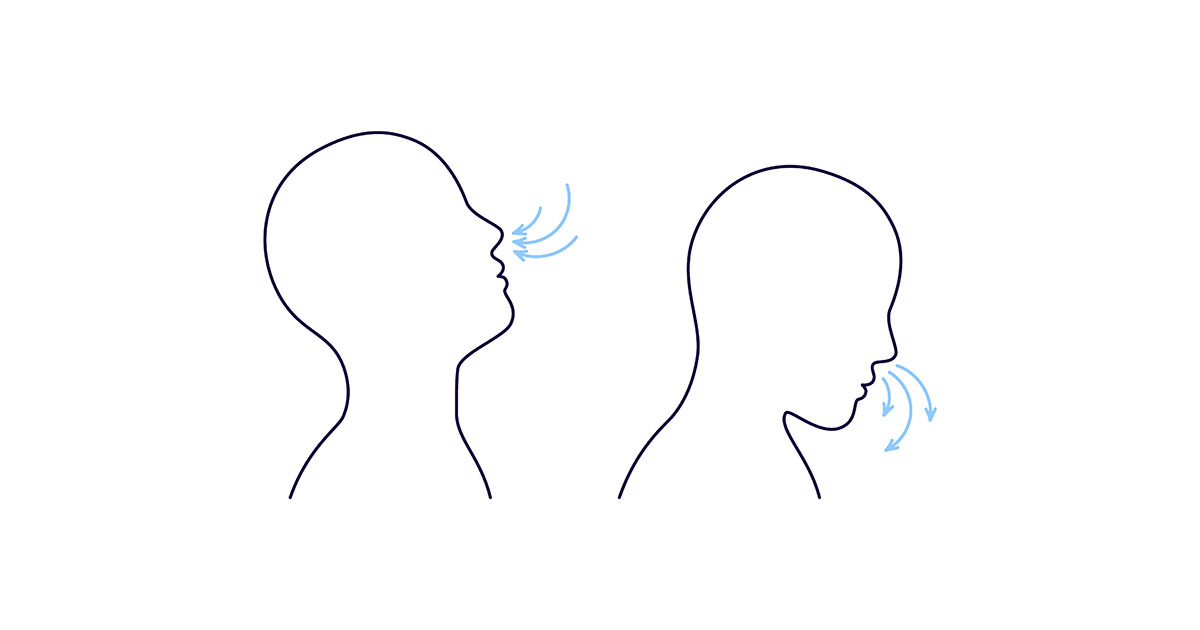

方法③深呼吸をする

3つ目は、深呼吸をすることです。脳内の酸素が不足することで眠くなっている場合は、深呼吸で脳に新鮮な酸素をいきわたらせることが有効です。

ただ、1回では脳に十分に酸素が運ばれないので、何回か繰り返して深呼吸をしてみてください。

方法④体温を調節する

4つ目は、体温を調節することです。基本的に、脳や臓器などの温度が低下して体の表面温度が上昇するときに、眠気が来ます。(参考:NCNP病院「温度、湿度と睡眠」)

そのため、手足が温かくなっているときは、上着を脱いだり袖をまくったりして体温を調節しましょう。特に冬は、暖房で教室が温まりやすいので、体温調節が重要です。

方法⑤清涼感のある目薬を使う

5つ目は、清涼感のある目薬を使うことです。目薬を使うと目に刺激が与えられるので、眠気を覚ます効果を期待できます。

また、メントール成分が配合された目薬を使うとスースーする感覚があるので、眠気覚ましに有効でしょう。

なお、目薬を使いすぎると、目薬の成分が目に残り、かえって目を痛める可能性などがあります。(参考:全日本民医連「くすりの話 51 目薬のさしすぎに注意」)

用法用量をしっかりと守り、受験前のみなど、期間限定で使用するようにしましょう。

方法⑥仮眠を取る

6つ目は、仮眠を取ることです。

睡眠不足でどうしても眠気が治まらない場合は、休み時間に10分程度の仮眠を取ることで、眠気防止や疲労回復、集中力の回復が期待できます。

目をつむるだけでも効果的なので、ぜひ試してみてください。

授業中寝ないために家でできる5つの方法

この章では、授業中寝ないために家でできる方法について解説します。

方法①規則正しい生活を送る

1つ目は、規則正しい生活を送ることです。生活リズムが乱れて睡眠時間が短くなると、どうしても授業中に眠くなってしまいます。

朝起きる時間は決まっていることが多いでしょうから、そこから逆算して、自分に適正な睡眠時間を確保できるよう、生活リズムを整えましょう。

文部科学省の資料によると、望ましい睡眠時間は6〜13歳が9〜11時間、14〜17歳が8〜10時間とされています。(参考:文部科学省「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠リズムを整えよう!~」)

人によって最適な睡眠時間は変わりますが、目安としてみましょう。

方法②湯船につかる

2つ目は、湯船につかることです。こちらで解説したとおり、脳や臓器などの温度が低下して体の表面温度が上昇するときに眠気が増すことがあります。(参考:NCNP病院「温度、湿度と睡眠」)

湯船につかるとこの現象を人工的に作ることができ、眠気が夜に来やすい状態にできるのです。シャワーだけで済ませている人もいるかもしれませんが、意識的に湯船につかるようにしてみましょう。

方法③朝食をとる

3つ目は、朝食をとることです。朝は空腹でエネルギーが欠如している状態です。朝食を食べないと集中力や記憶力が低下し、眠くなることにもつながります。(参考:農林水産省「朝ごはんを食べないと?」)

朝食を食べることで、脳が起きると同時に体内時計も整うため、夜早く眠れることにもつながります。

朝は時間がないとは思いますが、10分だけでも早く起きて朝食を取るようにしましょう。

方法④自宅学習の習慣を身につける

4つ目は、自宅学習の習慣を身につけることです。授業についていけない・興味がない場合に、有効な方法です。

自宅学習の習慣が身につけば、授業について行けるようになり、興味も出てくるはずです。

自宅学習の習慣を身につけるには、やることをリストにして決めたり、簡単な問題から始めたりするのがオススメです。

また、いきなり1時間やろうとするとハードルが高いので、最初は10分からはじめ、徐々に時間を伸ばしていく方法などもいいでしょう。

それでも勉強についていけなかったり、興味を持てなかったりして授業中に眠くなるようであれば、学習塾を利用することなども検討してみてもいいかもしれません。

方法⑤改善されない場合は病院を受診する

5つ目は、病院を受診することです。ここまで紹介した方法を試しても眠気が治まらない場合は、何らかの病気・障害の可能性があります。一度病院を受診してみましょう。

授業中寝ないために避けるべき5つのこと

この章では、授業中寝ないために避けるべきことについて解説します。

NG①寝る前のスマートフォンやPCを使用する

1つ目は、寝る前にスマートフォンやPCを使用することです。スマートフォンやPCなどから出る光には、ほとんどの場合ブルーライトが含まれています。

ブルーライトなどの強い光を浴びると、睡眠を促すメラトニンという物質が出にくくなり、眠れなくなるのです。(参考:文部科学省「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠リズムを整えよう!~」)

夜に眠れないと睡眠時間が短くなり、日中に眠くなってしまいます。寝る前のスマートフォンやPCは避けましょう。

NG②夕方に仮眠をとる

2つ目は、夕方に仮眠をとることです。夕方に仮眠をとると、体内時計が変化し、夜に眠れなくなります。(参考:文部科学省「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠リズムを整えよう!~」)

実際、帰宅してから夜寝るまでの間に30分以上の仮眠をとることがある、という生徒は、午前中調子が悪いと答える割合が高いという結果が出ています。

夕方に眠くなった時は早く寝るようにし、勉強は朝早く起きてするとよいでしょう。

NG③寝る前に激しい運動をする

3つ目は、寝る前に激しい運動をすることです。激しい運動をすると体温や心拍、血圧などが上昇し、身体が活動モードになります。(参考:文部科学省「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠リズムを整えよう!~」)

そうなると、なかなか眠くならないため、寝る時間が遅くなるのです。身体を動かして適度に疲れさせるのは効果的なのですが、夕方までにしておきましょう。

NG④週末に寝だめしようとする

4つ目は、週末に寝だめしようとすることです。寝だめしようとすると体内時計がずれて、時差ぼけのような状態を引き起こします。

その結果、授業中に眠気を感じるのです。

実際に、学校がある日とない日で起きる時刻が2時間以上ずれることがある生徒は、午前の授業中に眠くて仕方がないことがあると答えた人の割合が高い結果となっています。(参考:文部科学省「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠リズムを整えよう!~」)

学校が休みの日でも、いつもと同じ生活リズムで過ごすよう意識してみましょう。

NG⑤朝食を抜く

5つ目は、朝食を抜くことです。朝食を抜くと身体が起きないため、眠い状態が続きます。また、集中力や基礎代謝の低下など、ほかの影響も出てきます。

実際、朝食を食べない生徒は、午前中調子が悪いと答えた人の割合が高いという結果が出ています。(参考:文部科学省「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来~睡眠リズムを整えよう!~」)

家族にも協力してもらい、栄養バランスの取れた朝食をとれるよう、環境を整えてみましょう。

まとめ~授業中寝ない方法を実践してみましょう~

授業中に寝ると、勉強についていけなくなったり先生への印象が悪くなったりなど、いいことはありません。

このコラムでご紹介した授業中寝ない方法を参考に、取り入れやすそうなものからぜひ、実践してみてください。