何度でもやり直せる社会をつくる

株式会社キズキ 採用情報

NEWS

- 2025年4月、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジでは、下記の職種を特に求めています!

・サービス管理責任者(関東、有資格者のみ)

・スクールディレクター(関東、資格不要、業界未経験者・社会人未経験者歓迎)

・サポートスタッフ(関東、資格不要、業界未経験者歓迎) - 2025年4月、マーケティング本部(関東)では、下記の職種を特に求めています!

・社会課題解決に貢献するデザイナー - 「キズキ共育塾の講師アルバイト」を急募中!

- 「株式会社キズキの正社員向け採用説明会」を毎月開催しています

キズキについて

「やり直したい」気持ちを、サポートする会社です。

キズキは「事業を通じた社会的包摂」というミッションを掲げ、様々な生きづらさに寄り添う事業の創造と拡大を自らの役割と考えています。

「キズキ共育塾」には、不登校・中退など様々な方が通っています。授業は1対1で行い、生徒一人ひとりの特性や状況に合わせたきめ細やかな支援をしています。居場所になるような機能だけでなく、難関大学も含めて進路決定に繋げることができる学習支援が特徴です。過去に何らかの挫折からやり直した経験を持つ講師や職員も数多く在籍しており、生徒のロールモデルとなっています。

不登校や引きこもり、中退などを経験した方の学び直しをサポートする「キズキ共育塾」

働くメリット

キズキは、誰もが快適に働ける職場であるよう心がけています。

目の前の生徒さんの役に立つことができる

様々な困難を経験してきた生徒さんの前向きな変化を感じられたときに、「生徒さんの役に立つことができている」と実感できます。目の前の苦しんでいる方に対して確実に力になることができる、キズキ共育塾の講師はそんな仕事です。

これまでの経験全てを活かすことができる

キズキ共育塾では、講師の人生経験全てを活かすことができます。学生経験、アルバイト経験、留学経験、社会人経験、転職経験、趣味の経験、そして挫折と立ち直りの経験など、あらゆる経験が生徒さんにとって身近なロールモデルとなります。

多様な講師仲間との交流を通じて刺激を得ることができる

年齢もバックグラウンドも多様な講師・スタッフは、共通して「目の前の生徒さんのためのよい支援とは何か」と考える姿勢を持っています。 そうした「多様な仲間」との交流を通じて学ぶことは多く、日々刺激を受けることができます。

メンバー紹介

「自分と異なる価値観」に寄り添えるようになります

熊澤文香講師(秋葉原校・家庭教師、東洋大学在学中)

教職課程で知った「学習支援」について調べるうちに、キズキのことも知りました。キズキの講師になると、生徒さんの様々なお悩みや価値観に寄り添い、解決法を一緒に考えることがでるようになります。研修や相談しやすい雰囲気がありますので、塾講師未経験でも大丈夫です。落ち着いてしっかりしていて、アドバイスしあえる職場です。

生徒さん一人ひとりに合わせて授業を工夫できます

谷岡研亮講師(代々木校・秋葉原校、拓殖大学在学中)

中学で不登校になり、高校もすぐに中退。再入学した定時制高校では楽しく高校生活を送り、今に至ります。似たような境遇の人を支援するため、キズキの講師になりました。キズキには、私以外にも様々な経歴・年齢層の講師がいます。キズキでは、一律の教材ではなく、生徒さん一人ひとりに合わせて授業を工夫することができます。

多様な年齢層の講師がいるキズキ。「人の役に立っている」と直接実感できます

山本直子講師(代々木校・秋葉原校、お茶の水女子大学卒業)

教育系の支援団体は若い人が多いイメージがあって参加をためらっていたのですが、キズキには多様な年齢層の講師がいて安心しました。生徒さんのニーズも多様です。「午前中だけ」「週1日だけ」などの働き方ができるのも魅力です。未経験から始めた私も、「人の役に立っている」と直接実感できています。

生徒さんに、「将来はきっと楽しくなるよ」と伝えたいです

初川楓講師(秋葉原校、法政大学在学中)

高校で勉強についていけなくなり、保健室登校をしていました。その後二浪を経て大学に合格。そんな経験をコンプレックスではなく強みにしたい、同じ悩みを抱える人を支援したい、という思いからキズキの講師になりました。生徒さんには、「今は苦しいかもしれないけど、将来はきっと楽しくなるよ」と、示したいですね。

「自分の挫折」を生徒さんの役に立てることができます

半村進(代々木校講師アルバイトを経て、現在は教室運営スタッフ正社員、東京大学卒業)

幼い頃からアトピー、転校続き、いじめなどの苦労が続きました。勉強は好きでしたが、大学入学後も優秀な同級生に圧倒され、難病も経験。しかし、「人生につまずいてきた僕にだからこそ、できることがあるのでは?」と思うようになり、キズキの講師に。自分の経験を生徒さんの役に立てることで、挫折をプラスに変えることができました。

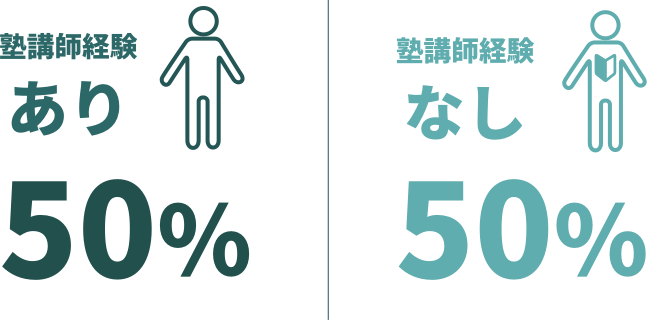

データで見るキズキの講師

半数は未経験からのスタート

応募時に教育(塾講師)・支援関係の経験がある方とない方は、ほぼ同率です。未経験の方でも、充実した研修・サポートがあり、相談もしやすい環境なのでご安心ください。採用では、経験よりも能力と適性を重視します。

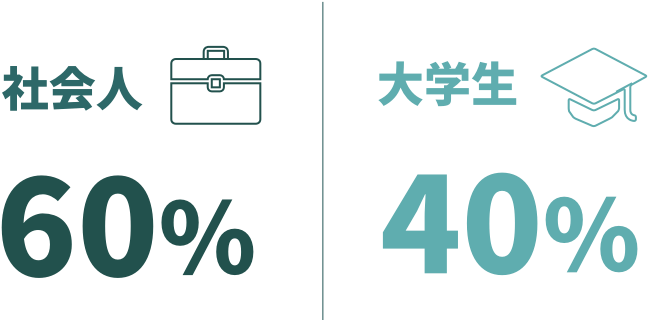

社会人6割、学生4割

社会人・社会人経験のある方が6割、大学生・大学院生が約4割です。現役の大学生講師を希望する生徒さんもいれば多様な経験を積んだ社会人講師を求める生徒さんもおり、多様なニーズがあります。

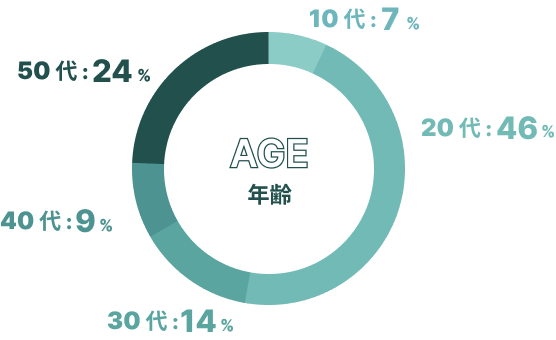

18歳から50代以上まで

幅広い年齢層の講師が在籍しています。若い講師を希望する生徒さんもいれば年長の講師を希望する生徒さんもおり、どの年代の講師にもニーズがあります。

募集職種

「何度でもやり直せる社会をつくる」ためには、多様な仲間が必要です。「自分には無理かも…」と思わず、ぜひご応募ください。どの職種も、現在働いている職員は半数以上が関連職種未経験からのスタートです。また年齢・経験・資格などは不問です。

キズキ共育塾 講師(アルバイト)

大宮校 代々木校 池袋校 秋葉原校 西新宿校 三軒茶屋校 吉祥寺校 武蔵小杉校 横浜校 大阪校 京都校 神戸校 名古屋校一対一の完全個別指導で、不登校や高校中退などの生徒さんを、勉強とメンタルの両面から支援します。あなたの思いや経験を活かして、目の前の生徒さんを直接支援できます。

多様な仲間と交流でき、将来につながる経験を積むこともできます。未経験者も大歓迎です。

キズキ共育塾 スクールディレクター(正社員)

大宮校 代々木校 池袋校 秋葉原校 西新宿校 三軒茶屋校 吉祥寺校 武蔵小杉校 横浜校 大阪校 京都校 神戸校 名古屋校キズキ共育塾の校舎マネジメントをお任せします。支援を必要としている方と近い距離で、同じ志を持つ仲間と協力して働くことができます

説明会・イベント

応募の前にキズキの仕事の内容や魅力を知っていただくために、採用説明会を開催しています。ぜひご参加ください(各職種への応募につき、採用説明会への参加は必須ではありません)。また、「困難な状況に陥った方々」に関する社会的課題意識を持つ方、支援者や支援者を志す皆さま向けのセミナーイベントも実施しています。

-

随時実施中

- 不登校・ひきこもり・中退経験者への学習支援〜キズキ共育塾の講師アルバイト採用説明会〜

- 時間:下記「詳細を見る」からご確認ください

- 会場:オンライン(Zoomを使用して開催します)

- 詳細を見る

よくある質問

応募、採用、労働環境などについて、よくいただく質問と回答をご紹介します。他にも知りたいことがある場合は、お気軽にお尋ねください。

キズキ共育塾の講師(社員・アルバイト)は不登校やひきこもりなどの経験者が多いと聞きました。自分にはそうした経験がないのですが、応募してもいいのでしょうか?

A講師のうち、不登校・ひきこもり・中退などの経験者は30%です。逆に言うと、70%の講師には自分自身にはそうした経験がありません。「経験がないから支援ができない」ということは全くありません。

一番大切なのは、目の前の相手と向き合い理解しようとする姿勢です。具体的な指導・支援方法は、研修や他の講師の事例で学んでいただくことができるので、ご安心ください。

今○○歳ですが(教育や支援の経験がないのですが)、各職種への応募は可能ですか。

Aご応募にあたり、年齢・性別・学歴・職歴などは一切不問です。キズキでは、様々なバックグラウンドを持った人が働いています。

代表からあなたへ

私は、自分自身の経験から、「何度でもやり直せる社会」をつくるという理念を掲げてキズキを設立しました。

幼い頃から家庭環境に恵まれず、小学校卒業後は住む場所を転々としながら、鬱屈とした日々を送っていました。18歳のとき、自分を「変えよう」と思い、2年間の猛勉強を経て20歳で大学に入学しました。しかし、大学卒業後に就職した会社ではうつ病になり、4か月で退職。何ができるかを考える中で、かつての自分と同じように苦しむ人に対してそれを乗り越えてきた自分だからこそできることをしたいと思い、2011年夏にキズキを設立しました。

かつての自分と同じように、様々な理由で挫折を経験した人たちが、もう一度やり直すことができるような事業をつくり続けていきたいと思っています。

代表取締役社長

安田祐輔