ADHDの方のタスク管理術10選 タスク管理のメリットとツールも紹介

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の寺田淳平です。

ADHDの人が仕事を上手に進める上で、「タスク管理」は有効だとよく言われています。

しかし、タスク管理がどういうものかよく分からず、以下のような疑問を持つ人が多いかと思います。

- タスク管理の具体的な方法がわからない

- タスク管理にはどんなメリットがある?

- タスク管理を始めたけれどうまくいかない

そこで今回は、仕事でお悩みのADHDの人へ向けて、仕事におけるタスク管理術を徹底解説します。

タスク管理のメリットやツールも併せて紹介しますので、ADHDの人や自分はADHDではないかと疑っている人は、ぜひ参考にしてみてください。(参考:司馬理英子『「大人のADHD」のための段取り力』、福西勇夫・福西朱美『マンガでわかる 大人のADHDコントロールガイド』)

目次

そもそも、「タスク管理」とは?

タスク管理とは、処理すべき仕事や課題(タスク)を適切に把握し、進捗を管理することです。

具体的には以下のような作業のことを言います。

- 仕事を完了するために必要な工程を洗い出す

- 洗い出した工程をもとに計画を立てる

- 作業に優先順位を付け、進捗状況を記録する

企画立案の仕事を例に挙げるなら「アイデアを紙に書きだす」「プロジェクトメンバーと議論する」「企画書を作成する」といったプロセスに細分化して、時間配分や業務処理の順序付けを行うことなどがタスク管理にあたるでしょう。

タスク管理の中でも特にマルチタスクについて、発達障害のある人のライフハックについて、ADHDの「生きづらい」については、別のコラムで解説します。よければ併せてご覧ください。

ADHDの人のタスク管理術10選

この章では、具体的にADHDの人が実践したいタスク管理術を解説していきます。

大切なのは「試行錯誤をしながら自分に合った方法を探す」という姿勢です。

周りの人やADHD(発達障害)のサポート団体などの助けを借りつつ、「仕事を進めやすくするにはどうすればよいか」を一緒に考えるようにしましょう。

上記の点を意識しながら、以下のタスク管理術を実践してみてください。

タスク管理術①ToDoリストを作る

1点目は「ToDoリストを作る」という方法です。

「ToDoリスト」とは、業務の中で実際に取るべき行動、これから「すべきこと」に焦点を絞ってリスト化したものです。

ToDoリストを作るときの理想は、「記載項目を淡々と実行していくだけで、目標達成や課題解決に至る」という状態に持っていくことです。

実際に処理が終わったら、その項目を線で塗りつぶしたり、末尾に「済み」といった印を入れたりとステータス管理をすることが大切になります。

付箋にタスクを書き出して見えるところに貼り、終わったものは剥がしていくなどの方法も有効です。

そうすることで、タスクの進捗状況が把握できるだけでなく、達成感も得られるため、モチベーションが上がりやすくなるはずです。

ToDoリストのような「タスクのリスト化」は、タスク管理の方法として筆頭に挙げられるものですので、これを基本にしながら上手にアレンジしていくとよいでしょう。

タスク管理術②タスクを分解して具体化する

2点目は「タスクを分解して具体化する」です。

これは、ToDoリストを作る際にも重要なポイントです。

例えば、「午後に経理処理をする」といったタスク管理をしているとします。

しかし、これでは処理の内容がざっくりとしているため、作業をする前に何から手を付けるべきかを考えなければなりません。

これではタスク管理として不十分になります。

そこから一歩進んで「請求書を分類する」「ソフトに入力して起票する」「証憑を経理部に持っていく」など、タスクを分解して具体的な行動の単位に落とし込むことが大切です。

その際に「30分でこなせる程度に分解する」などの基準を設けておくと、どこまで細かくすればいいのか悩まずに済みます。

タスクを細分化すると、業務に着手するハードルが下がり、時間がないときにも一部だけ片付けるといった対応がしやすくなります。

ぜひ、意識してタスクを分解して具体化してみてください。

タスク管理術③優先順位と所要時間を書き込む

タスク管理をする際には、「優先順位と所要時間を書き込む」ことも大事です。

タスクを列挙したものの、急ぎの案件と時間をかけられる案件の区別がついていなければ、予定管理がうまくいかない可能性があります。

仕事の状況は日々変わりますので「毎朝9時に確認する」など、ルールを決めた上で優先順位を都度、見直すようにしましょう。

また、できればタスク遂行にかかる所要時間も併記するとより正確なスケジューリングができるようになるためオススメです。

しかし、ADHDの人には「時間の経過を把握することが難しい」という特性があると指摘されているため、「見積もっている時間」と「実際にかかる所要時間」との間にズレを感じる人も少なくないと思います。

そういう人は、日常用務にかかる時間を計測・記録して、できるだけ正確な所要時間を認識することから始めるとよいでしょう。 (参考:中島美鈴『もしかして、私、大人のADHD?』)

タスク管理術④周囲の人にリマインドをお願いする

4点目は「周囲の人にリマインドをお願いする」です。

ADHDの人は、別の案件が舞い込むと、それに気を取られるあまり、本来行うべき業務に再度取り掛かろうとしても中々思い出せないということがあります。

そうしたとき、周囲の人と予定を共有した上でリマインドをお願いしておけば、思い出すための時間を削減できますし、抜け落ちをカバーすることができます。

タスク管理は一人で行うべきものばかりではありませんので、周りの同僚やご家族の助けを積極的に借りてみてください。

タスク管理術⑤マーカーや色付きの付箋を使う

「マーカーや色付きの付箋を使う」というのも効果的なタスク管理術です。

処理すべきタスクをメモしたり、ToDoリストを作ったりするときに記載事項にマーカーを塗れば、優先順位を一目で把握できるようになります。

ただし、そのときの気分でマーカーを塗ると収拾が付かなくなりますので、優先順位と色の対応を前もってルール化しておくことがポイントです。

また、メモをするときでも「重要度にあわせて付箋の色を変える」といった工夫をすれば、タスクを効果的に分類することができます。

タスク管理術⑥メモ帳を持ち歩く

「メモ帳を持ち歩く」というのも有効です。

ADHDの人はタスクが生じたらすぐにメモを取る習慣をつけるようにしましょう。

そうすることで注意散漫による物忘れなどを防止することができます。

また、ADHD向けのクリニックを開院している福西勇夫先生は、アイデアが思い浮かんだときにはひとまずメモしておいて、「書き留めたらToDoリストをまず確認する」といったルール設定をすると効果が上がりやすいと述べています。

アイデアをメモすることは、「もしかしたらこのアイデアを忘れてしまうかもしれない」という焦りを払拭できて、安心にもつながるそうです。

次々に浮かんだアイデアに翻弄され、時間が過ぎるということが多いというADHDの人は、タスク管理のためにも、メモ帳を胸ポケットに入れておくなど常に持ち歩く工夫をしてみてください。

タスク管理術⑦リストをすぐに引き出せるようにする

7点目として「リストをすぐに引き出せるようにする」ことが大切です。

これには、「タスクをすぐに記録できるようにする」「タスクを確認しやすくする」という2つの目的があります

タスク管理のためにせっかく業務を洗い出しても、確認しづらい階層にフォルダがあったり、机の上や引き出しの中で埋もれていたりしていては意味がありません。

Excelなどの電子ファイルを利用してタスク管理をするなら、PCのデスクトップ上など、目につきやすいところにファイルを保存するようにしましょう。

紙媒体なら、机の決まった場所に配置したり、パッと確認できるところに掲示したりするのがオススメです。

タスク管理術⑧タスク管理の媒体をできるだけ一つにまとめる

8点目は「タスク管理の媒体をできるだけ一つにまとめる」です。

人によっては、タスク管理をするために、手帳、ノート、電子ファイルなど、様々な媒体を利用しているかと思います。

しかし、管理する媒体を分けると確認が大変なだけでなく、場合によっては紛失することもあります。

タスクはできるだけ一つのファイルや手帳にまとめましょう。

急いで書き留めたメモなども、できればすぐにメインの媒体に集約することが大切です。

タスク管理術⑨整理整頓だけする時間を作る

9点目は「整理整頓だけする時間を作る」という方法です。

ADHDの人は整理整頓を苦手とすることがあります。

しかし、それ以上に「作業に追われているうちに収拾がつかなくなる」という人も多いのではないでしょうか。

そういった場合は、一日のうちに「整理整頓だけする時間を作る」ことで、自分の行動や抱えているタスクを一度落ちついて見直すことができるようになります。

その時間に付箋やメモなどを一つの媒体に転記してまとめれば、タスクの見通しがずっとよくなるはずです。

タスク管理術⑩タスク管理ツールを利用する

最後にオススメしたいのは「タスク管理ツールを利用する」ことです。

最近では、スマートフォンの内蔵アプリや、Googleの提供しているアプリのように無料でもタスク管理を効果的にサポートしてくれるツールが多々あります。

中には、設定した時間になると画面上にアラートを表示する「リマインダー機能」が付いているものもあります。

また、最近はADHDの特性をカバーすることを目的に開発されたタスク管理ツールも注目されています。

例えば、社会福祉法人SHIPの提供している「タスクペディア」は、ADHDの当事者が編みだしてきたタスク管理の手法を採用して開発されています。

また、医療分野において幅広いソリューションを提示している株式会社Welbyが開発した「AOZORA」も、ADHDの人向けのタスク管理ツールとして知られています。

いずれも、当事者や専門医の監修を経ているので、安心してご利用いただけるはずです。

このようなツールを試してみるのも一つの手段でしょう。

ADHDの人がタスク管理を難しいと感じる理由

ADHDの人がタスク管理を難しいと感じる理由として、以下の2つを挙げることができます。

- 物事の整理整頓が苦手

- 新しいタスクやアイデアに気を取られやすい

ADHDの人の中には「物事の整理整頓が苦手」な特性のある人がいます。

こういった特性のある人は、業務が溜まってくるとタスクそのものを失念したり、スケジュールを確認せずに先延ばしにしたりする傾向があります。

また、次々に新しいアイデアが浮かんでくることで、着手しようとしていたタスクが頭から抜けたり、新規の案件に気を取られて優先順位を見失ったりするケースが少なくありません。

こうしたADHDの特性が、タスク管理を困難にしている要因のひとつと考えられます。

ADHDの人がタスク管理をするメリット3点

それでは、ADHDの人がタスク管理をすることで得られるメリットはどのようなものでしょうか?

この章では、主要なメリットとして下記の3つ紹介します。

メリット①タスクの漏れを減らせる

まず「タスクの漏れを減らせる」というメリットが挙げられます。

タスク管理は、第一に処理すべき業務の見逃し・見落としを避けることを目的としています。

日々舞い込んでくる業務を整理しないままぼんやりと処理していると、繁忙期などが訪れた際には収拾がつかなくなる可能性が高いでしょう。

タスク管理を実践し、課題や業務を可視化することで、タスクの漏れを無くすことができます。

メリット②予定管理がしやすくなる

2点目は「予定管理がしやすくなる」というメリットです。

現在抱えている業務を把握することは、スケジュールを考えるための第一歩になります。

さらに、締め切りを理解した上でタスクに優先順位を付けたり、作業時間を見積もったりすることができれば、慌てて処理に追われるといった事態を避けられるでしょう。

メリット③不安を軽減できる

最後のメリットは「不安を軽減できる」という点です。

ADHDの人の中にはするべき業務が溜まってくると、「締め切りを確認しなければならないのに恐くてできない」「不安が強くて手を付けられない」といった理由から、中々着手できないという人もいます。

しかし、日々のタスク管理を行っていれば、処理すべき案件が可視化されますのでこうした不安を軽減できるでしょう。

ADHDの人でもタスク管理はできる!

インターネット上では、ADHD当事者のタスク管理について「試してみたけれど無理だった」「どの方法も実践できそうにない」といったような意見がよく見られます。

タスク管理のメリットの大きさは知っているものの、良い方法に巡り会えないと感じている人が多いようです。

しかし、書籍やインターネットで解説されているタスク管理術をそのまま実践しても人によっては「合う・合わない」があります。

ADHDの特性の程度は人それぞれですし、ASD(自閉症スペクトラム障害)やSLD(限局性学習障害)といった、異なる発達障害の傾向が併存する人もいるでしょう。

そのため、あくまでもタスク管理の方法論は参考に留めて、あなたに合ったタスク管理術を試していくことが大切です。

ADHDに関する悩みを持つ人の中にも、タスク管理術を上手に組み合わせて仕事を順調に進めている人はたくさんいます。

ぜひ、あなたに合ったタスク管理の方法を試行錯誤してみてください。

その際には、例えば「就労移行支援事業所」のような、発達障害の人の就労をサポートしている支援機関を利用すると、専門家の助言を得ながらタスク管理の方法を探すこともできます。

また、専門家以外にも、例えば職場の同僚やご家族といった「周囲の人」に協力を求めることで、仕事や日常生活がスムーズに進むことがあります。

ぜひ一人で抱え込まずに、周囲の人を頼るようにしてください。

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

改めて、ADHDとは?

改めて、ADHDの概要を紹介します。既にご存知かもしれませんし、これまでに紹介した内容と重複する部分もありますが、全体的な理解が深まると思いますので、よければご覧ください。

(参考:『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD:もっとも身近な発達障害』)

①ADHDの概要

ADHDとは、「注意欠如・多動性障害(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)」を意味する発達障害の一種です。

ADHDには多くの特性がありますが、その中でも下記の2点がよく見られるものとして挙げられます。

- 不注意…忘れ物やケアレスミスが多く、確認作業を苦手とする

- 多動・衝動性…気が散りやすく、貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない

その他にもよく挙がる特性の現れ方として、「マルチタスクやスケジュール管理が苦手」といったものがあります。

②ADHDの診断は医師だけが可能

「自分が(ある人が)発達障害(ADHD)かどうか」の診断は医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。逆に言うと、医師以外には「発達障害かどうか」の診断・判断はできません。

あなたが(ある人が)「発達障害かどうか」をハッキリさせたいのであれば病院を受診してみることをオススメします。

「診断を受けるのが不安」と思う人は、発達障害者のサポートを行う団体(各都道府県にある発達障害者支援センターなど)に「病院に行くべきかどうか」「診断をつけるメリットやデメリット」などを相談することができます。

③ADHDの医学的な診断基準

下記は、2013年にアメリカ精神医学会がまとめた『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』に挙げられているADHDの診断基準です。

次のような診断基準に当てはまればADHDの可能性があります(あくまで可能性です。「どの程度なら『当てはまる』と言えるか、他の病気や障害の可能性はないかなども含めて、「ある人がADHDかどうか」は、医師だけが判断できます)。

- (a)学業、仕事、または他の活動中に、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする

(例:細部を見過ごしたり、見逃してしまう、作業が不正確である) - (b)課題または遊びの活動中に、しばしば注意を持続することが困難である

(例:講義、会話、または長時間の読書に集中し続けることが難しい) - (c)直接話しかけられたときに、しばしば聞いていないように見える

(例:明らかな注意を逸らすものがない状況でさえ、心がどこか他所にあるように見える) - (d)しばしば指示に従えず、学業、用事、職場での義務をやり遂げることができない

(例:課題を始めるがすぐに集中できなくなる、また容易に脱線する) - (e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である

(例:一連の課題を遂行することが難しい、資料や持ち物を整理しておくことが難しい、作業が乱雑でまとまりない、時間の管理が苦手、締め切りを守れない) - (f)精神的努力の持続を要する課題(例:学業や宿題、成人では報告書の作成、書類に漏れなく記入すること、長い文書を見直すこと)に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う

- (g)課題や活動に使うようなもの(例:学校教材、鉛筆、本、道具、財布、鍵、書類、眼鏡、携帯電話)をしばしばなくしてしまう

- (h)しばしば外的な刺激(成年後期および成人では無関係な考えも含まれる)によってすぐ気が散ってしまう

- (i)しばしば日々の活動(例:用事を足すこと、お使いをすること、青年後期および成人では、電話を折り返しかけること、お金の支払い、会合の約束を守ること)で忘れっぽい

上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている

症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる

12歳以前から複数の症状が見られる。

- (a)しばしば手足をそわそわ動かしたりトントン叩いたりする、またはいすの上でもじもじする

- (b)席についていることが求められる場面でしばしば席を離れる

(例:教室、職場、その他の作業場所で、またはそこにとどまることを要求される他の場面で、自分の場所を離れる) - (c)不適切な状況でしばしば走り回ったり高い所へ登ったりする

(注:成人では、落ち着かない感じのみに限られるかもしれない) - (d)静かに遊んだり余暇活動につくことがしばしばできない

- (e)しばしば”じっとしていない”、またはまるで”エンジンで動かされているように”行動する

(例:レストランや会議に長時間留まることができないかまたは不快に感じる;他の人には、落ち着かないとか、一緒にいることが困難と感じられるかもしれない) - (f)しばしばしゃべりすぎる

- (g)しばしば質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう

(例:他の人達の言葉の続きを言ってしまう;会話で自分の番を待つことが困難である) - (h)しばしば自分の順番を待つことが困難である

(例:列に並んでいるとき) - (i)しばしば他人を妨害し、邪魔する

(例:会話、ゲーム、または活動に干渉する;相手に聞かずにまたは許可を得ずに他人の物を使い始めるかもしれない;青年または成人では、他人のしていることに口出ししたり、横取りすることがあるかもしれない)

上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている

症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる

12歳以前から複数の症状が見られる。

④ADHDの「治療」について

ADHDの特性に働きかける薬や対応などの治療は確立されてきています。

その例は下記コラムをご覧ください。

⑤ADHDは、生まれつきのもの

ADHD(発達障害)は、生まれつきのものです。ADHDの特徴は幼少期から見られます。

そのため「成長してからADHDになる(成長につれてADHDになる)」ということはありません。

また、以前は「ADHDは、子ども特有のもの」と考えられていましたが、現在の医学では、「ADHDの症状は、大人になっても継続するもの」であるとされています(ただし、多動・衝動性の特性は、一般的に成長するうちに薄れることも多く見られます)。

このコラムでもご紹介してきたとおり、対策、相談先、特性を緩和する薬などもたくさんあります。苦労や困難が生じることもあるとは思いますが、必要以上に不安に感じる必要はありません。

⑥いわゆる「大人のADHD」とは

近年、「大人のADHD」という言葉が使われるようになってきました。

- 幼少期からADHDの特性は持っていたものの、「大人になってからADHDだと気づいた状態」を指す俗語のことです。決して「大人になってからADHDになった」わけではありません。

就職後に正確な処理・確認作業・管理業務を求められるようになったことで、困難に直面しADHDの特性があることに気付いたという人は少なくありません。

「大人のADHD」について詳しく知りたい人は下記コラムをご覧ください。

⑦いわゆる「グレーゾーン」とは

ADHDの傾向が確認されるものの、確定診断が下りるほどではないほどの状態・人のことを俗に「(ADHDの)グレーゾーン」と言います。

グレーゾーンの場合、確定診断がないことから利用できる公的なサービスが限定されることがあります(例:障害者手帳を取得できないため障害者手帳が必須なサービスを利用できない)。

ただし、グレーゾーンの人でも「発達障害者支援センター」のようなサポート団体への相談は可能です。

確定診断があってもなくても、またADHDに関係してもしなくても「発達障害に関する悩み事」は専門的な知識を持つ人たちに相談した人が対策や解決策を見つけやすくなるでしょう。

⑧ADHD以外の発達障害

発達障害はその特徴によって、いくつかのグループに分けられています。

ADHD以外の主な発達障害には、ASD(自閉症スペクトラム障害)、SLD(限局性学習障害)などがあります。

ADHD・ASD・SLDの複数が併存する人もいます。気になる人は下記コラムをご覧ください。

まとめ:あなたなりの方法をアレンジしてみてください

ADHDの人がタスク管理に感じる困難から、タスク管理のメリット、具体的なタスク管理術までを解説してきましたが、実践できそうなものは見つかったでしょうか?

繰り返しにはなりますが、大切なのは「試行錯誤して自分に合ったタスク管理術を見つける」ことです。

その過程では、専門の支援機関だけでなく、周囲の同僚や家族の意見・協力を求める姿勢が必要になってきます。

一人で解決しようとせずに、柔軟な態度を保つようにしながらこれまでに解説してきたタスク管理術を参考に、あなたなりの方法をアレンジしてみてください。

このコラムが、タスク管理に悩むADHDの人の助けになれば幸いです。

ADHDの自分がタスク管理をするメリットを知りたいです。

一般論として、次の3点が考えられます。(1)タスクの漏れを減らせる、(2)予定管理がしやすくなる、(3)不安を軽減できる。詳細はこちらをご覧ください

ADHDの自分にできるタスク管理術を知りたいです。

例として、次の10点が挙げられます。(1)ToDoリストを作る、(2)タスクを分解して具体化する、(3)優先順位と所要時間を書き込む、(4)周囲の人にリマインドをお願いする、(5)マーカーや色付きの付箋を使う、(6)メモ帳を持ち歩く、(7)リストをすぐに引き出せるようにする、(8)タスク管理の媒体をできるだけ一つにまとめる、(9)整理整頓だけする時間を作る、(10)タスク管理ツールを利用する。詳細はこちらをご覧ください。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

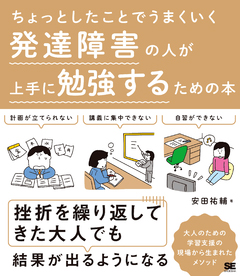

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

執筆寺田淳平

てらだ・じゅんぺい。

高校2年の春から半年ほど不登校を経験。保健室登校をしながら卒業し、慶應義塾大学に入学。同大学卒業後の就職先(3,500人規模)で人事業務に従事する中、うつ病を発症し約10か月休職。寛解・職場復帰後、勤務を2年継続したのち現職のフリーライターに。

2019年に一般財団法人職業技能振興会の認定資格「企業中間管理職ケアストレスカウンセラー」を取得。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→