ADHDのケアレスミス対策法 ADHDとケアレスミスとの関係や相談先などを解説

こんにちは、就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ(KBC)の内田青子です。

ADHDの特性に関連して、仕事や私生活でケアレスミスが多くて悩んでいます。

キズキビジネスカレッジ(KBC)には、ADHDで、仕事や私生活でのケアレスミスでお悩みの人が多く相談に来られます。

また、ADHDとの診断をまだ受けていない人や、ADHDでケアレスミスの多い部下や同僚を持つ職場の人からのご相談もお受けします。

この記事では、ADHDとケアレスミスとの関係からADHDのケアレスミス対策法、ADHDの相談先、自分ではなく、周りの人(部下、同僚、配偶者など)がADHDではないかと思ったときの対処法などをご紹介します。

当コラムは、主には発達障害当事者の「大人のご本人」を想定していますが、未成年の人・親御さん・配偶者・診断をまだ受けていない人、同じ職場の人などの参考にもなると思います。

なおこのコラムは、キズキビジネスカレッジ(KBC)の知見と、書籍『新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド』黒澤礼子著を参考に執筆しています。

目次

はじめに:ADHDとケアレスミスとの関係

この章では、まずADHDとケアレスミスとどう関係するのかをご紹介します。

①ADHDの特性の具体的な現れ方が、ケアレスミスにつながる

ADHDの特性である「不注意」「多動性および衝動性」は誰にでもある程度は当てはまります。

その上で、年齢不相応に落ち着きがない、不注意が多いなど、生活に支障をきたす場合にADHDと診断されます。

特性の具体的な現れ方は主に次のような例があります。

- 気が散りやすい

- 人の話を聞いていない

- 片付けができず、部屋が散らかっている

- 忘れ物や失くし物が多い

- おしゃべりが止まらず、人が口を挟む隙を与えない

- 我慢ができずにトラブルを起こす(些細なことで口論するなど)

- 順番が待てない

- 衝動買いをする

これらの特性でケアレスミスなどの困り感を抱える人は多いと思われます。

②ケアレスミスの原因はADHD以外の可能性もある

ADHDはケアレスミスの多さ(不注意)を特徴とします。

しかし、必ずしも「ケアレスミスが多い人=ADHD」というわけではありません。

「ケアレスミスが過度だ」と思ったとしても、その原因は性格、社会経験の未熟さ、他の精神的不調などADHD以外にも様々に考えられます。

自分が(ある人が)ADHDかどうかは医師だけが判断できます。

ADHDのケアレスミス対策法:4つの観点から解説

ADHDの人のケアレスミスについて、これからすぐにできる対策法はたくさんあります。

この章では、次の4つの観点から、対策法を紹介します。

なお、「あなた向きの、より具体的な方法」は、ここでご紹介する対策以外にもたくさんあるはずです。

ご紹介する対策は、「ADHDのケアレスミス対策はたくさんある」という安心材料にしていただいた上で、参考書籍を探したり後で紹介するサポート団体と話したりすることで、あなた向きの方法も見つけやすくなります。

※科学的根拠の薄い書籍や団体もあるので、著者や団体の経歴・資格・運営方針などを確認するようにしましょう。

対策①忘れ物・失くしもの対策

ADHDが関係するケアレスミスのうち、忘れ物・失くしものへの対策には、次のようなものがあります。

- 日常的に必要とする道具や持ち物(財布・時計・スマホ・メモ帳など)は、小型のカバンやポーチなどに入れて、常に離さず持ち歩くようにする。道具・持ち物は、使い終わったら必ずその中にしまうことも習慣化する。家や職場でカバンを体から離す必要がある際は、カバン自体の置く場所を決める(※1)

- 家庭や職場で、物を置く位置を決める。特に日常的に必要とする持ち物(財布・時計・スマホ・メモ帳など)は、目につくところにまとめて置いておく(※2)

- 翌日に必要な荷物は、前日の夜に玄関にまとめて置いてから就寝する

- カフェなどで席を立つときに、荷物を忘れていないか振り返る習慣をつける

- 家の鍵やスマホは蛍光色など目立つデザインの物を使用したり、大きなキーホルダーを付けたりする

- 外出する前に「必要な道具」を声に出しながら(リストを見ながら)指差し確認する

【補足】

※1・2…この2つの方法は、「同じ道具・持ち物」に対しては同時に行えませんので、両方試してみてどちらが向いているかを検討してみることをオススメします。

対策②スケジュール管理対策

次に、スケジュール管理への対策を紹介します。

- スケジュール(行うべきこと)は必ずメモする

- 頭の中で覚えておこうとしない

- スケジュール(行うべきこと)を細分化する(例:スケジュールを書く際に「○○会議」「○○社訪問」などの大きな予定だけでなく、そこで何を行うかをメモする。「○○をコピー」などの小さなこともすべて手帳や大きな紙に書き、行う順番に番号をふって、終わったら消す)

- スケジュール(行うべきこと)を書いた紙や手帳は、何度も見直す

- スマホアプリのカレンダーを活用する

【補足】

スケジュールを細分化しすぎたり詰め込みすぎたりすると、今度はそれでイライラしたり衝動的になったりして失敗しやすくなることがあります。そのタイプの人は、「スケジュールを詰め込みすぎないようにする」「自分は余裕がないとミスをするタイプだと自覚・認識する」なども大切です。

対策③見落とし防止対策

続いて、見落としを防止するための対策法です。

- 何か行動をしたら、その度に見直す習慣をつける(例:紙をコピーしたら内容を見直す、メールを書いたら送信前に見直す、書類を作成したら間違いがないか見直す、買い忘れがないかメモを見直すなど)

- PC上のデータや情報も、声に出して指差し確認しながら読み上げる(周囲の迷惑にならない範囲の音量で)

対策④遅刻対策

最後に、遅刻対策です。

- 何事も時間に余裕を持たせてスケジュールを立てる

- 「実際の予定」の前に「準備の時間」も確保する(例:手帳に「○時から××の準備」「○時から××のために移動開始」など、準備開始時間から手帳に書いておく)

- 出発前に必ず10分間(例)のバッファを持たせる

- 段階を踏んだアラームを掛ける(1時間前・30分前・10分前など)

ADHDの相談先

「ADHD(発達障害)」にはケアレスミスに関してもそれ以外でも、たくさんの相談先があります。

診断を持っていない人や当事者ではない職場の人、ご家族が相談できる機関もたくさんあります。

専門家に相談することで、あなた一人で悩みを抱えるよりも「よりよい方法」が見つかります。

相談先の候補と概要を紹介します。お近くの相談機関にぜひ足を運んでください。

相談先①医学的な相談先

- 職場の産業医・産業カウンセラー

- 病院(精神科、心療内科、メンタルクリニックなど)

- 民間のカウンセリングルームなど(※)

※民間のカウンセリングルームの補足

カウンセリングは、様々な人や団体が行っていますが臨床心理士・公認心理師が行うカウンセリングであれば、一般的には信頼できます

- 厚生労働省「産業医について」

- 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

相談先②生活なども含む全体的な相談先

- 発達障害者情報・支援センター(※)

- 発達障害の当事者会・互助会・家族会

(※)発達障害者情報・支援センターとは

厚生労働省管轄の機関で公的な支援について情報を得られます。

全国の都道府県に設置。利用無料。大人から子どもまで対応。

電話相談可能。

家族や上司など周囲の人からの相談にも対応。

全国の一覧は、国立障害者リハビリテーションセンター「発達障害者支援センター・一覧」をご覧ください。

相談先③就職・転職・仕事についての相談先

- 地域障害者職業センター(※1)

- ハローワーク(※2)

- 地域若者サポートステーション(※3)

- 就労移行支援事業所(※次項で紹介)

上記は、主には職業や仕事についての相談先ではありますが、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などの心理療法を行っているところもあります。

就職・転職・仕事についての相談先について補足します。

(※1)地域障害者職業センターとは

障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。

全国の一覧は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」をご覧ください。

(※2)ハローワークの補足

ハローワークでは、障害のある人の就職活動を支援するため、障害について専門的な知識をもつ職員・相談員を配置し、仕事に関する情報を提供したり、就職に関する相談に応じたりするなど、きめ細かい支援体制を整えています。

詳細は、ハローワーク「ハローワークのサービスについて(障害のある方向け)」をご覧ください。

(※3)地域若者サポートステーションとは

働くことに踏み出したい15歳~49歳までの現在、お仕事をされていない人や就学中でない人たちとじっくりと向き合い、本人やご家族の人たちだけでは解決が難しい「働き出す力」を引き出し、「職場定着するまで」を全面的にバックアップする厚生労働省委託の支援機関です。

全国の一覧は、地域若者サポートステーション「日本全国のサポステ一覧」をご覧ください。

補足:就労移行支援事業所とは?

就労移行支援事業所について、詳しくご紹介します。

就労移行支援事業所では、病気や障害と向き合いながら一般企業への就職を目指す人向けに、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供しています。 (参考:厚生労働省※PDF「就労移行支援事業」)

就労移行支援事業の対象となるのは、以下の条件を満たす人です。

- 原則18歳から65歳未満であること

- 一般企業への就職または仕事での独立を希望していること

- 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害や難病を抱えていること

上記を満たすなら、障害者手帳を所持していなくても利用可能です。

具体的な支援内容は事業所によって異なりますが、あなたの障害特性に合わせた「個別支援計画」に基づいて、次のような幅広いサポートを行います。

- 職業相談

- メンタル面の相談

- 基本的なタスク処理の訓練

- 専門スキルの習得

- 就職活動(履歴書・エントリーシート作成、面接など)のサポート

- インターン先や就職先の紹介

相談は無料ですので、支援内容に興味を抱いた事業所に一度、詳細をお問い合わせください。

就労移行支援事業所の詳細は、下記コラムをご覧ください。

相談先がたくさんあって、どこに行けばいいのか迷いますね。

まずは、職場の産業医・産業カウンセラーや地域の発達障害者支援センターなど、あなたの身近にある相談先に行ってみましょう。

話をした相談先が「自分に合わないな」と思ったら、合う相談先が見つかるまでいくつか専門機関を訪ねてみることをオススメします。

- 厚生労働省「就労移行支援について」

私たちキズキビジネスカレッジ(KBC)は、うつ病や発達障害などの人のための就労移行支援事業所です。

- 病気や障害があっても、KBCでは初任給は38万円も

- 通常52%の就職率が、KBCでは約83%

- 通常約1年半かかる就職内定が、KBCでは平均4ヶ月

新宿・横浜・大阪に校舎があり、通える範囲にお住まいであれば、障害者手帳がなくても自治体の審査を経て利用することができます。詳しくは下記のボタンからお気軽にお問い合わせください。

周りの人(部下、同僚、配偶者など)がADHDではないかと思ったときの対処法:専門家に相談しましょう

この章は、ご本人以外のケアレスミスにお困りの人に向けた内容です。

部下、同僚、家族のケアレスミスが多く、ADHDを疑っている人も少なくありません。

そのような場合でも、他人が安易に「君はADHDじゃないか」と指摘することはできません。

言い方によっては何らかのハラスメントに該当することもあります。

「ある知人(部下や配偶者など)」にケアレスミスが多く、発達障害かもしれないとお思いでしたら、専門家に相談することをオススメします。

ネットや書籍の情報から「ADHDではないか」と疑っていても、実はうつ病やパーソナリティ障害といった別の疾患である場合もあります(発達障害かどうかの判断は医師以外にはできません)。

専門家に適切な対応の方法や医療機関や支援機関へのつなげ方を相談しましょう。

職場に産業医や産業カウンセラーがいる場合は、まずはそちらに相談してみましょう。

市区町村の相談窓口や地域や精神科クリニックでも、職場の人やご家族の相談を受け付けています。

ADHD(発達障害)については、ご本人だけではなく周りの人が疲弊することも少なくありません。

職場の人やご家族が相談できるところはたくさんありますので、一人だけで対応せずに必ず専門家に足を運んでください。

改めて、ADHDとは?

改めて、ADHDの概要を紹介します。

既にご存知かもしれませんし、これまでに紹介した内容と重複する部分もあります。全体的な理解が深まると思いますので、よければご覧ください。(参考:『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』、田中康雄『大人のAD/HD』、岩波明『大人のADHD:もっとも身近な発達障害』)

①ADHDの概要

ADHDとは、「注意欠如・多動性障害(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)」を意味する発達障害の一種です。

ADHDには多くの特性がありますが、その中でも下記の2点がよく見られるものとして挙げられます。

- 不注意…忘れ物やケアレスミスが多く、確認作業を苦手とする

- 多動・衝動性…気が散りやすく、貧乏ゆすりなど常に身体を動かしていないと落ちつかない

その他にもよく挙がる特性の現れ方として、「マルチタスクやスケジュール管理が苦手」といったものがあります。

②ADHDの診断は医師だけが可能

「自分が(ある人が)発達障害(ADHD)かどうか」の診断は医師による問診や心理士が実施する心理検査を中心に行われます。

逆に言うと、医師以外には「発達障害かどうか」の診断・判断はできません。

あなたが(ある人が)「発達障害かどうか」をハッキリさせたいのであれば病院を受診してみることをオススメします。

「診断を受けるのが不安」と思う人は、発達障害者のサポートを行う団体(各都道府県にある発達障害者支援センターなど)に「病院に行くべきかどうか」「診断をつけるメリットやデメリット」などを相談することができます。

③ADHDの医学的な診断基準

下記は、2013年にアメリカ精神医学会がまとめた『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』に挙げられているADHDの診断基準です。

次のような診断基準に当てはまればADHDの可能性があります(あくまで可能性です。「どの程度なら『当てはまる』と言えるか、他の病気や障害の可能性はないかなども含めて、「ある人がADHDかどうか」は、医師だけが判断できます)。

- (a)学業、仕事、または他の活動中に、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする(例:細部を見過ごしたり、見逃してしまう、作業が不正確である)

- (b)課題または遊びの活動中に、しばしば注意を持続することが困難である(例:講義、会話、または長時間の読書に集中し続けることが難しい)

- (c)直接話しかけられたときに、しばしば聞いていないように見える(例:明らかな注意を逸らすものがない状況でさえ、心がどこか他所にあるように見える)

- (d)しばしば指示に従えず、学業、用事、職場での義務をやり遂げることができない(例:課題を始めるがすぐに集中できなくなる、また容易に脱線する)

- (e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である(例:一連の課題を遂行することが難しい、資料や持ち物を整理しておくことが難しい、作業が乱雑でまとまりない、時間の管理が苦手、締め切りを守れない)

- (f)精神的努力の持続を要する課題(例:学業や宿題、成人では報告書の作成、書類に漏れなく記入すること、長い文書を見直すこと)に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う

- (g)課題や活動に使うようなもの(例:学校教材、鉛筆、本、道具、財布、鍵、書類、眼鏡、携帯電話)をしばしばなくしてしまう

- (h)しばしば外的な刺激(成年後期および成人では無関係な考えも含まれる)によってすぐ気が散ってしまう

- (i)しばしば日々の活動(例:用事を足すこと、お使いをすること、青年後期および成人では、電話を折り返しかけること、お金の支払い、会合の約束を守ること)で忘れっぽい

上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている。症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる。12歳以前から複数の症状が見られる。

- (a)しばしば手足をそわそわ動かしたりトントン叩いたりする、またはいすの上でもじもじする

- (b)席についていることが求められる場面でしばしば席を離れる(例:教室、職場、その他の作業場所で、またはそこにとどまることを要求される他の場面で、自分の場所を離れる)

- (c)不適切な状況でしばしば走り回ったり高い所へ登ったりする(注:成人では、落ち着かない感じのみに限られるかもしれない)

- (d)静かに遊んだり余暇活動につくことがしばしばできない

- (e)しばしば”じっとしていない”、またはまるで”エンジンで動かされているように”行動する

(例:レストランや会議に長時間留まることができないかまたは不快に感じる;他の人には、落ち着かないとか、一緒にいることが困難と感じられるかもしれない) - (f)しばしばしゃべりすぎる

- (g)しばしば質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう(例:他の人達の言葉の続きを言ってしまう;会話で自分の番を待つことが困難である)

- (h)しばしば自分の順番を待つことが困難である(例:列に並んでいるとき)

- (i)しばしば他人を妨害し、邪魔する(例:会話、ゲーム、または活動に干渉する;相手に聞かずにまたは許可を得ずに他人の物を使い始めるかもしれない;青年または成人では、他人のしていることに口出ししたり、横取りすることがあるかもしれない)

上記の項目のうち、6つ以上の項目が少なくとも6か月以上続いている症状のいくつかが2つ以上の環境(職場・家庭・学校など)で見られる12歳以前から複数の症状が見られる。

④ADHDの「治療」について

ADHDの特性に働きかける「治療」・薬・対応などは確立されてきています。

その例は下記コラムをご覧ください。

⑤ADHDは、生まれつきのもの

ADHD(発達障害)は、生まれつきのものです。ADHDの特徴は幼少期から見られます。

そのため「成長してからADHDになる(成長につれてADHDになる)」ということはありません。

また、以前は「ADHDは、子ども特有のもの」と考えられていましたが、現在の医学では、「ADHDの症状は、大人になっても継続するもの」であるとされています(ただし、多動・衝動性の特性は、一般的に成長するうちに薄れることも多く見られます)。

このコラムでもご紹介してきたとおり、対策、相談先、特性を緩和する薬などもたくさんあります。苦労や困難が生じることもあるとは思いますが、必要以上に不安に感じる必要はありません。

⑥いわゆる「大人のADHD」とは

近年、「大人のADHD」という言葉が使われるようになってきました。

- 幼少期からADHDの特性は持っていたものの、「大人になってからADHDだと気づいた状態」を指す俗語のことです。決して「大人になってからADHDになった」わけではありません。

就職後に正確な処理・確認作業・管理業務を求められるようになったことで、困難に直面しADHDの特性があることに気付いたという人は少なくありません。

「大人のADHD」について詳しく知りたい人は下記コラムをご覧ください。

⑦いわゆるADHDの「グレーゾーン」とは

ADHDの傾向が確認されるものの、確定診断が下りるほどではないほどの状態・人のことを俗に「(ADHDの)グレーゾーン」と言います。

グレーゾーンの場合、確定診断がないことから利用できる公的なサービスが限定されることがあります(例:障害者手帳を取得できないため障害者手帳が必須なサービスを利用できない)。

ただし、グレーゾーンの人でも「発達障害者支援センター」のようなサポート団体への相談は可能です。

確定診断があってもなくても、またADHDに関係してもしなくても「発達障害に関する悩み事」は専門的な知識を持つ人たちに相談した人が対策や解決策を見つけやすくなるでしょう。

⑧ADHD以外の発達障害

発達障害はその特徴によって、いくつかのグループに分けられています。

ADHD以外の主な発達障害には、ASD(自閉症スペクトラム障害)、SLD(限局性学習障害)などがあります。

ADHD・ASD・SLDの複数が併存する人もいます。気になる人は下記コラムをご覧ください。

まとめ:ケアレスミスの対策はたくさんあります

ADHDは、ケアレスミスなどを特徴とする発達障害の中の1つのグループです。

ケアレスミスの対策はたくさんあります。

当事者のご本人も上司やご家族など周囲の人も安心していただいた上で、専門家に相談をすることで「あなたに合ったより具体的な方法」がわかると思います。

ケアレスミス対策以外にも、ADHDの人のためのお役立ち情報を下記のコラムにまとめていますので、ご興味がありましたらご覧ください。

この記事が、ADHDに関連するケアレスミスでお悩みの方のお役に立ったなら幸いです。

ADHDの自分にできる、ケアレスミス対策法を知りたいです。

「忘れ物・失くしもの」という観点の対策例として、「家庭や職場で、物を置く位置を決める」という方法があります。全4観点・15方法を紹介しますので、詳細はこちらをご覧ください

ADHDの特性について、相談できるところはありますか?

もちろんあります。切り口として、「医学的な相談先」「生活なども含む全体的な相談先」「就職・転職・仕事についての相談先」を紹介しますので、詳細はこちらをご覧ください。

監修志村哲祥

しむら・あきよし。

医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医。東京医科大学精神医学分野睡眠健康研究ユニットリーダー 兼任准教授、株式会社こどもみらいR&D統括。

臨床医として精神科疾患や睡眠障害の治療を行い、また、多くの企業の産業医を務める。大学では睡眠・精神・公衆衛生の研究を行っており、概日リズムと生産性、生活習慣と睡眠、職域や学校での睡眠指導による生産性の改善等の研究の第一人者。

【著書など(一部)】

『子どもの睡眠ガイドブック(朝倉書店)』『プライマリ・ケア医のための睡眠障害-スクリーニングと治療・連携(南山堂)』

他、学術論文多数

日経新聞の執筆・インタビュー記事一覧

時事メディカルインタビュー「在宅で心身ストレス軽減~働き方を見直す契機に」

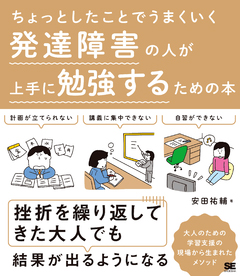

監修キズキ代表 安田祐輔

発達障害(ASD/ADHD)当事者。特性に関連して、大学新卒時の職場環境に馴染めず、うつ病になり退職、引きこもり生活へ。

その後、不登校などの方のための学習塾「キズキ共育塾」を設立。また、「かつての自分と同じように苦しんでいる人たちの助けになりたい」という思いから、発達障害やうつ病などの方々のための「キズキビジネスカレッジ」を開校。一人ひとりの「適職発見」や「ビジネスキャリア構築」のサポートを行う。

【著書ピックアップ】

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(2021年12月、翔泳社)』

Amazon

翔泳社公式

【略歴】

2011年 キズキ共育塾開塾(2023年7月現在10校)

2015年 株式会社キズキ設立

2019年 キズキビジネスカレッジ開校(2022年7月現在4校)

【その他著書など(一部)】

『学校に居場所がないと感じる人のための 未来が変わる勉強法(KADOKAWA)』『ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に勉強するための本(翔泳社)』『暗闇でも走る(講談社)』

日経新聞インタビュー『働けたのは4カ月 発達障害の僕がやり直せた理由』

現代ビジネス執筆記事一覧

【メディア出演(一部)】

2022年 NHK総合「日曜討論」(テーマ:「子ども・若者の声 社会や政治にどう届ける?」/野田聖子こども政策担当大臣などとともに)

監修角南百合子

すなみ・ゆりこ。

臨床心理士/公認心理師/株式会社こどもみらい。

執筆内田青子

うちだ・あおこ。1982年生まれ。上智大学文学部卒。

大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。

並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。

サイト運営キズキビジネスカレッジ(KBC)

うつ・発達障害などの方のための、就労移行支援事業所。就労継続をゴールに、あなたに本当に合っているスキルと仕事を一緒に探し、ビジネスキャリアを築く就労移行支援サービスを提供します。トップページはこちら→